Общий белок. Анализ крови общий белок норма, отклонения

Как понять данные анализа

Анализ крови на белок позволяет определить наличие патологических нарушений в организме. Но для определения причины понадобятся другие диагностические обследования. Для определения количества белков клинико-диагностические центры используют разные методы биохимического анализа. Среди способов определения – метод высаливания, а также электрофорез на бумаге.

Метод высаливания позволяет сделать разделение белков на три фракции:

Глобулины характеризуют состояние иммунитета: из них вырабатываются антитела, иммуноглобулины, фактор некроза опухолей и другие защитные белки.

Фибриноген – эта фракция отвечает за механизм свертывания крови человека.

Альбумин – обеспечивают ткани в строительном материале для поддержания структуры и выработки новых клеток. В сыворотке находится в наибольшем количестве.

Электрофорез на бумаге позволяет сделать разделение на шесть фракций, дополнительно выделив глобулины. При этом фибриноген остается на бумаге.

В организме женщин концентрация общего белка на десять процентов ниже, чем у мужчин-сверстников. Причиной этого является то, что белки расходуются намного быстрее, поскольку из них синтезируются половые гормоны. У беременной показатели ещё ниже, и считается нормой, если количества белка ниже допустимых значений на тридцать процентов. Также уровень белков ниже в детском организме, что объясняется быстрым ростом и развитием.

В зависимости от реагентов, полученные значения биохимического анализа в разных в клинико-диагностических центрах могут отличаться, поэтому прежде всего надо ориентироваться на слова врача. В зависимости от вида белковой фракции нормой у взрослых считаются следующие значения:

- Общий белок: от 64 до 84 г/л.

- Альбумины: от 35 до 55 г/л.

- Фибриноген: от 2 до 4 г/л.

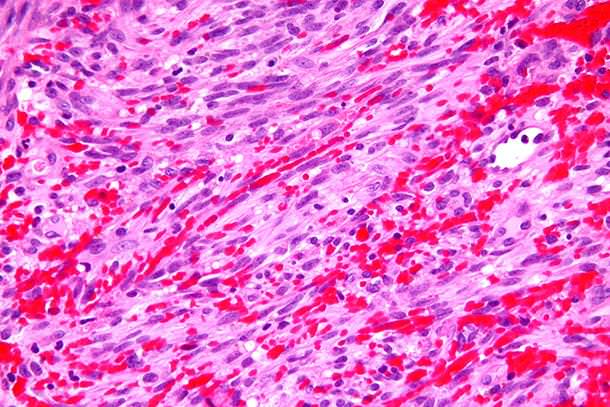

Поскольку во фракцию глобулинов входит несколько видов, их количество определяют при необходимости с помощью электрофореза на бумаге. Если расшифровка биохимического анализа с помощью электрофореза на бумаге или другим методом разделения показала повышенные значения уровня белков в крови, это может говорить о таких нарушениях, как обезвоживание, повышенная выработка антител из-за вакцинации или недавно перенесенной болезни. Причиной высоких значений может быть злокачественная опухоль плазматических клеток, а также нарушение свертываемости крови из-за слишком большого количества тромбоцитов, что может быть вызвано отравлением и другими критическими ситуациями.

Причиной пониженного белка может быть неправильное питание или истощение, вызванное белковой недостаточностью. Также среди причин врачи называют проблемы с печенью, патологии почек. Значение ниже нормы может свидетельствовать о хронической форме анемии, массивных кровопотерях, болезнях желудка, кишечника, поджелудочной, щитовидкой. Также расшифровка методом электрофореза может показать содержание низкого количества белка при СПИДе, онкологии.

Таким образом, отклонение белка от нормы всегда сигнализирует о нарушениях в организме. Чтобы определить причину и поставить диагноз, кроме анализа крови на белок методом высаливания и электрофореза, нужно пройти дополнительные обследования в клинико-диагностическом центре.

Когда назначают анализ

Назначается проведение анализа TProt при диагностике:

- заболеваний мочевыделительной системы;

- болезней печени;

- анемии;

- патологий щитовидной железы;

- инфекций;

- онкологических заболеваний.

Знать показатель белка крови женщины нужно для оценки ее состояния при обширных ожогах, травмах, инфаркте миокарда. Исследование назначается при нарушении белкового обмена, истощении, а также при подготовке к хирургическому вмешательству.

Для исследования требуется венозная кровь, которую отбирают из локтевой вены.

Чтобы правильно подготовиться к исследованию на содержание суммарных фракций альбуминов и глобулинов крови:

- приходят утром натощак спустя 12 часов голодания;

- не курят за 30 минут до проведения анализа;

- не переутомляются физически;

- исключают эмоциональные переживания.

Накануне исследования следует воздержаться от употребления кофе, чая, жирной пищи, лекарства, алкоголя, так как они способны повлиять на результат исследования.

Перед сдачей крови для анализа желательно придерживаться умеренного питания, не перегружать пищеварительный тракт пищей, чтобы не получить завышенного результата теста.

Следует снизить перед исследованием физическую активность, так как это может привести к заниженным показателям.

Причины повышения уровня белка

При увеличенных показателях белок плазмы возрастает сам по себе либо влечет за собой загущение крови с изменениями количества циркулирующего содержимого сосудов. Причины этого имеют различный характер:

- Развитие рака. При этом нарушается процесс обмена веществ, активно вырабатывается белок.

- Инфекция в тяжелой форме, которая сопровождается формированием очагов с гноем, заражением крови.

- Патологии иммунной системы, способствующие проявлению агрессии по отношению к собственным клеткам, тканям, которые на самом деле здоровы.

- Воспаление хронического характера, вызывающее систематическое разложение клеток в органах.

- Острая кишечная патология, которой сопутствует частое выделение жидкого кала. Подобное происходит при дизентерии, холере.

- Сильное отравление, при котором наблюдаются понос, повторяющаяся рвота, провоцирующие большую потерю воды организмом.

- Кишечная непроходимость, что приводит к затруднению всасывания жидкости из пищеварительной системы.

- Обильное кровотечение.

- Превышение дозы при приеме лекарственных средств, витаминов.

- Расстройство жирового обмена, развитие атеросклероза сосудов.

- Аллергическая реакция, грозящая перейти в фазу обострения или медленно развивающееся воспаление сосудов.

- Заболевания бактериальной природы. Уровень белка повышается при менингите, туберкулезе.

- Деформация и разрушение тканей, причиной которых послужил некроз. Подобное происходит при инфаркте, увечьях, ожогах, обморожении разных степеней, после оперативного вмешательства.

- Неполадки в работе эндокринной системы, что провоцируют развитие сахарного диабета, ожирения, гормонального сбоя.

Выяснить настоящую причину превышения нормы может только врач на основании симптоматики, общей картины заболевания. Самостоятельно ставить себе диагноз не рекомендуется, лучше найти время для визита к специалисту, чтобы иметь возможность позаботиться о своем здоровье.

Причины низкого белка в крови

Что же это значит, если общий белок в крови понижен? Недостаток белка в крови может быть связан с:

- низкобелковыми диетами, голоданием, вегетарианским питанием;

- наличием у пациента нарушения всасывания в кишечнике (мальабсорбция);

- заболеваниями печени, ПЖ (поджелудочная), щитовидки, нефропатологиями;

- энтероколитами;

- наличием злокачественных новообразований;

- отеками и асцитом;

- беременностью и лактацией;

- длительным лечением гормональными (глюкокортикостероидными) препаратами;

- массивной кровопотерей;

- переливанием кровезаменителей;

- обширными ожоговыми поражениями;

- длительным постельным режимом (реабилитация после инсультов, травм и т.д.);

- недавними оперативными вмешательствами.

У детей дефицит белков может стать причиной замедления роста и дефицита мышечной массы, отставания в развитии, снижения иммунитета и т.д.

У взрослых дефицит белков может проявляться низким уровнем сексуального влечения, снижением работоспособности, снижением сопротивляемости инфекциям, уменьшением работоспособности, сонливостью и вялостью.

Как поднять белок в крови?

При наличии патологического повышения или понижения белка в крови необходимо в первую очередь устранить заболевание, ставшее причиной нарушений в анализах. Медикаментозное лечение должно назначаться врачом, в соответствии с результатами анализов.

Если снижение уровня белка связано с неправильным питанием, то рекомендовано скорректировать рацион и увеличить потребление богатых белком продуктов (мясо, рыба, печень, почки и т.д.)

Продукты, повышающие общий белок в крови

Продукты, повышающие общий белок в крови

Как повысить белок в крови при беременности?

Резкое понижение количества белков может свидетельствовать о нефропатологиях, нарушениях в системе свертывания крови и высоком риске развития поздних гестозов. Поэтому все лечение должно назначаться исключительно лечащим врачом. Самолечение категорически запрещено и может нанести вред не только беременной, но и будущему малышу.

Незначительное снижение уровня белка не является патологическим и не требует медикаментозной коррекции. При необходимости, врачи рекомендуют увеличение употребления нежирных сортов мяса, рыбы и молочных продуктов.

Причины низкого белка в крови

У взрослого человека нормальный общий белок должен соответствовать – 4 – 82 г/л, однако у многих людей может наблюдаться понижение общего числа белка, что не является причиной каких-либо серьезных заболеваний. Данное явление называется в медицинской практике физиологической гипопротеинемиейи выявляется обычно у беременных женщин(в особенности на третьем триместре), у детей раннего возраста, у кормящих мам, и даже при долгом постельном режиме, во время которого в организм не поступает достаточного количества белка для правильного и полного функционирования. В крови анализ общего белка может быть снижен также при наличии постоянных физических нагрузках, обезвоживании или длительном голодании.

Состояние физиологической гипопротеинемии может возникнуть при увеличении в сосудистом русле объема воды, при малом количестве белка в потребляемых продуктах питания, наличии хронического кровотечения, усиленного распада белка, различных воспалительных процессов в организме, повышенной потери белка в случае выявления сахарного диабета или нефротического синдрома, лихорадки, интоксикации,нарушении всасывания и паренхиматозного гепатита. Низкого белка в крови причинами могут быть целый ряд заболеваний и возможных состояний организма таких как: заболевания кишечника и желудка, прежние хирургические вмешательства, серьезные отравления организма, злокачественные образования, тяжелые постоянные кровотечения, травмы, обширные ожоги, тиреотоксикоз, прохождение инфузионной терапии, асцит, цирроз и опухоли печени, наследственные заболевания, плеврит, лихорадка. Если общий показатель белка составляет ниже пятьдесят г/л у больного может развиться отек тканей и органов.

Будьте бдительны! Отклонение от общепринятой нормы концентрации белка в сыворотке крови свидетельствует не иначе как о некоторых нарушениях в организме, и только при полном обследовании можно установить настоящую причину снижения белка и предотвратить возможное заболевание. В подобных случаях настоятельно не рекомендуется практиковать самолечение, так как низкий белок в крови причины обычно обусловлены многоразличными факторами и только опытный врач сможет дать правильное объяснение результата биохимического анализа и помочь Вашему организму, скорректировав верное лечение, прийти в необходимую здоровую норму.

Также можете прочитать в каких случаях С-реактивный белок в крови повышен.

Белок в крови

Белок крови представлен альбуминами и глобулинами. Если функция вторых в основном связана с иммунологическими реакциями, то альбумины выполняют множество самых разнообразных задач: поддерживают вязкость и текучесть крови, кислотно-щелочное равновесие, постоянную температуру циркулирующей крови. Кроме того, фракционные белки осуществляют перенос стероидных гормонов и других важных веществ.

В ходе биохимического анализа крови может определяться, как общий белок, так и отдельные его составляющие – альбумины и их содержание по фракциям, глобулины и их классовый состав. Стоит отметить, что такой показатель, как общий белок крови, хоть и является неотъемлемой частью анализа, но большой диагностической значимости в себе не несет.

Норма содержания белка в крови мужчин и женщин примерно одинакова, отмечается зависимость лишь от возраста:

- У новорожденных – 43-76 г/л;

- У детей 1-5 лет – 60-74 г/л;

- От 5 до 15 лет – 51-77 г/л;

- У взрослых – 64-83 г/л.

Причины повышения общего белка

Повышение уровня общего белка в крови – явление довольно редкое в силу того, что его причины обычно весьма серьезны. Стоит отметить также, что повышение может быть абсолютным, когда количество белков плазмы увеличивается без изменения объема циркулирующей крови, и относительным, что связано со сгущением крови.

Относительное повышение общего белка отмечают при:

- Диарее и изнуряющей рвоте, которые сопровождаются эксикозом, а как следствие и уменьшением количества жидкости во всем организме;

- Кишечной непроходимости, обусловливающей препятствие для всасывания воды из пищеварительного тракта;

- Холере, для которой характерно повышение вязкости крови

- Острые кровотечения также способны спровоцировать повышение белка в силу значительной потери жидкости.

Причины абсолютного повышения белка в крови еще более серьезны:

- Злокачественные опухоли, имеющие собственный, извращенный обмен веществ и усиленно продуцирующие протеины;

- Аутоиммунные заболевания, такие как ревматоидный артрит и красная волчанка, при которых иммунная система организма проявляет агрессию против собственных здоровых клеток и тканей;

- Хроническое течение инфекционных и воспалительных процессов, при которых белок в кровь поступает из разрушенных тканей;

- Сепсис.

Повышение уровня общего белка в крови случайным быть не может и всегда связано с угрозой для жизни пациента. Поэтому при выявлении гиперпротеинемии у внешне здоровых людей назначается анализ фракций белка и ряд исследований.

Понижение белка в крови

Причины понижения уровня белка в крови более распространенные, нежели причины его повышения. Гипопротеинемия также может быть абсолютной и относительной, причем вторая встречается лишь при слишком большом потреблении человеком воды – так называемое «водное отравление». В принципе, выявление гидремии дает основание полагать усиление жажды, что является неотъемлемым симптомом сахарного диабета и несахарного мочеизнурения.

Абсолютное понижение уровня белка в крови может быть обусловлено многими факторами:

- Соблюдение диет и голодание, обусловливающие малое поступление белка в организм;

- Сужение пищевода, гастрит и прочие заболевания, способные снизить потребление человеком белковой пищи. Кроме того, в ряде случаев при заболевании желудка и двенадцатиперстной кишки отмечают нарушение выработки пепсина, который расщепляет белки до простых пептидных цепочек и аминокислот. Разумеется, это влияет на всасывание и усвоение белка;

- Болезни печени – гепатит, холецистит, цирроз, карциномы. Любое заболевание печени снижает выработку желчи – важнейшей части пищеварительного сока, что ведет к низкому усвоению протеинов. Кроме того, значительная часть альбуминов крови синтезируется непосредственно в паренхиме этого органа;

- Усиленный распад белка, который может наблюдаться при затяжной лихорадке, значительном повышении температуры тела, а также при обширных ожогах и обморожениях.

- Высокие физические нагрузки без внесения нужных корректив в рацион могут также привести к снижению белка в плазме крови;

- Экссудативные воспаления, при которых значительная часть белков выходит вместе с жидкостью – экссудатом. Значительно реже потеря белка крови может происходить и с выходом транссудата при формировании отека и водянки;

- Заболевания почек, при которых белок выводится с мочой – пиелонефрит, нефроз и некоторые другие.

Повышение и понижение общего белка крови не является специфическим признаком какого-либо заболевания, но позволяет судить о наличии хронических или острых патологических процессов в организме.

Норма общего белка

Организм человека устроен так, что все клетки и жидкости содержат белок с той или иной функцией. Одна часть вырабатывается в самих клетках, а другая переносится через кровь.

Основной функцией белковых соединений в крови выступает транспортировка как питательных, так и различных защитных веществ во все органы или системы организма.

От состояния и количества белковой плазмы зависит иммунная система. Ферменты отвечают за текучесть и вязкость крови, от них зависит и работа сердечно-сосудистой системы.

Общий уровень белка в крови показывает содержание всех возможных белковых соединений. Различные болезни способствуют появлению патологических связей, влияющих на результат биохимии в общем.

Основные виды плазмы белка делят на четыре вида:

- альбумины – отвечают за состояние крови в общем и являются поддержкой клеток;

- глобулины – ответственны за состояние иммунной системы;

- фибриноген – отвечает за быстроту свертываемости крови;

- другие белки – физиологические/патологические модификации белков. В здоровом организме практически не встречаются.

Суммарный результат всего белка в крови в пределах нормы считается 68-85 г/л. Широкий диапазон объясняется тем, что при исследовании следует учитывать множество факторов, в том числе и возраст пациента.

Анализ крови общий белок у людей разного пола тоже покажет разный. В сравнении с мужчинами общий белок сыворотки крови у женщин ниже приблизительно на 10 %, а в состоянии беременности выше на 30 %, и такие показатели являются нормой.

Повышенная или пониженная концентрация белковой сыворотки имеет свои причины и болезни, с ними связанные:

- относительные отклонения общего показателя связаны с водой в циркулирующей крови. Чаще всего такие отклонения вызваны высоким выделением пота или инфузионными вливаниями;

- абсолютные – указывают на то, что общий белковый обмен изменил интенсивность и говорит о развитии патологии, которая влияет на распад белковых соединений (убыстряет или замедляет процесс) или на физиологические особенности, например, беременность;

- физиологические – могут показать не только развитие патологии. Часто такого рода отклонения наблюдаются у людей, отдающих предпочтение употреблению белковой пищи, вынужденных придерживаться постельного режима длительное время. Изменения могут быть на период лактации у женщин, при наличии тяжелого физического труда.

Характеристика белков

Белками называют высокомолекулярные органические вещества, циркулирующие в плазме, жидкой части крови, которая на 90% состоит из воды, на 6-8% – из белков, остальное – это органические небелковые соединения и неорганические соли. Большинство белков поступает в организм вместе с пищей, после чего разрушаются на аминокислоты. Часть из них уходит на создание белков, остальные трансформируются в глюкозу или претерпевают других изменений.

Большая часть белков состоит из двадцати стандартных аминокислот и неаминокислотных групп в разных сочетаниях, что позволяет им исполнять огромное количество задач. По этой причине их принято делить на две группы. Простые белки сыворотки крови состоят лишь из полипептидных цепей, тогда как в сложных содержатся также небелковые компоненты, а потому разделяются на многочисленные виды. Сколько именно их находится в крови, определению не поддается, поскольку ученые постоянно обнаруживают новые соединения. Самые известные из них – гликопротеины и липопротеины.

Гликопротеины – это белки, соединенные с углеводными остатками моносахаридов (глюкоза, фруктоза и др.), являются важными компонентами оболочек клеток. К ним относят многие белковые гормоны, рецепторные белки, антитела, а также интерфероны, которые делают клетки невосприимчивыми к вирусу. Некоторые гликопротеины на оболочках эритроцитов определяют группу крови человека.

В составе липопротеинов содержатся липиды. Среди них есть как водорастворимые виды (липопротеины плазмы крови), так и нерастворимые (находятся на оболочках клеток, нервных волокнах). Чем больше в составе растворимых липидов, тем ниже плотность липопротеинов, и тем хуже растворяются. Одной из известных функций липопротеинов является транспортировка нерастворимого в воде холестерина по организму.

Определение количества общего белка в сыворотке крови биуретовым методом

Принцип

Белки реагируют в щелочной среде с сульфатом меди, образуя хелатные соединения фиолетового цвета. Интенсивность окраски пропорциональна числу пептидных связей.

Нормальные величины

| Сыворотка крови (биуретовая реакция) | ||

| дети | новорожденные | 53-89 г/л |

| до 6 лет | 56-85 г/л | |

| взрослые | 65-85 г/л | |

| Моча (нефелометрия) | 10-140 мг/л | |

| Слюна | 0,2-0,4 г/л | |

| Кал | отсутствует | |

| Желчь | печеночная | 1,4-2,7 г/л |

| пузырная | 4,5 г/л | |

| Ликвор (нефелометрия) | ||

| новорожденные | 0,6-0,9 г/л | |

| взрослые | 0,15-0,45 г/л | |

| Амниотическая жидкость (биуретовая реакция) | ||

| ранние сроки беременности | 2,0-17,0 г/л | |

| поздние сроки беременности | 1,8-7,1 г/л | |

| Жидкость серозных полостей (нефелометрия) | ||

| транссудат | 5-25 мг/л | |

| экссудат | 30-80 мг/л |

Влияющие факторы

Завышенные результаты в сыворотке крови дают пробы с билирубинемией (>85 мкмоль/л) и триглицеринемией (>11,4 ммоль/л), увеличение отмечено при венозном стазе, в положении лежа. Концентрация общего белка в спинномозговой жидкости зависит от уровня позвоночного канала, на котором была взята проба.

Клинико-диагностическое значение

Изменения концентрации общего белка могут иметь как абсолютный, так и относительный характер. Изменения абсолютного характера являются следствием колебаний содержания белка в крови, в свою очередь относительные изменения зависят от объема крови, то есть наблюдаются при обезвоживании или гипергидратации. Для того, чтобы отличить абсолютные изменения в плазме от относительных необходимо установить объем плазмы либо определить гематокрит.

Сыворотка

Гипопротеинемия

Истинная (абсолютная) cвязана с:

- недостаточным потреблением белка с пищей — заболевания желудочно-кишечного тракта, сужение пищевода (опухоли), недоедание, полное или частичное голодание.

- снижением синтеза белка — несбалансированный аминокислотный состав пищи, хронические паренхиматозные гепатиты, интоксикации, злокачественные новообразования, лечение кортикостероидами.

- усиленным распадом — кахексия, тяжелые инфекции, длительные воспалительные процессы, лихорадочные состояния, тиреотоксикозы.

- потерей белка — нарушения проницаемости капиллярных стенок, кровоизлияния, ожоги, острые и хронические кровотечения, нефротический синдром и гломерулонефриты.

Относительная связана с нарушением водного баланса — гипергидратацией при гиперальдостеронизме, при почечной недостаточности со снижением экскреции солей, при использовании для питья морской воды, при неадекватных инфузиях солевых растворов.

Гипопротеинемия обычно сопровождается уменьшением фракции альбуминов крови (разведение).

Гиперпротеинемия

Истинное повышение концентрации белка в крови обычно сопровождается увеличением фракции глобулинов. Встречается при острых инфекциях– увеличение синтеза белков острой фазы, при хронических — за счет γ-глобулинемии, выявляется при болезни Вальденштрема (образование патологических белков – парапротеинов), при миеломной болезни, лимфогрануломатозе, саркоидозе.

Относительная гиперпротеинемия вызывается потерями внутрисосудистой жидкости в результате профузных поносов (например, холере), усиленном потоотделении, неукротимой рвоте, несахарном диабете, тяжелых и обширных ожогах, генерализованных перитонитах.

Моча

Небольшое количество белка в суточной моче присутствует и у вполне здоровых лиц, однако в разовой порции мочи такие концентрации обычными методами не выявляются. Часть этих белков сывороточного происхождения, другая часть является продуктом мочевыводящих путей.

Обнаружение в моче белков чаще всего свидетельствует о заболеваниях почек с нарушением почечного фильтра. Принято подразделять протеинурию в зависимости от места возникновения:

- преренальную, связанную с усиленным распадом белков тканей или выраженным гемолизом;

- ренальную, обусловленную патологией клубочков или канальцев почек;

- постренальную, связанную с воспалением мочевыводящих путей.

Спинномозговая жидкость

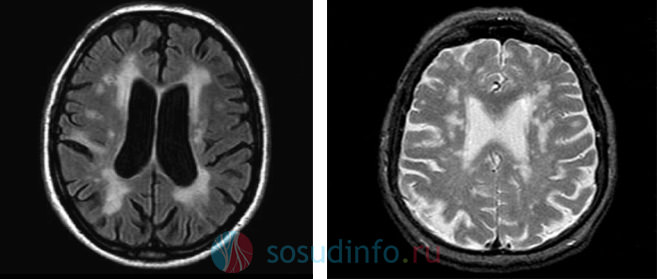

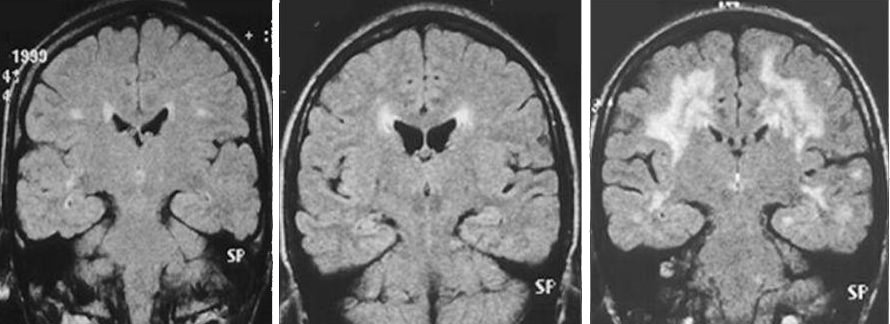

Повышение количества общего белка в спинномозговой жидкости наблюдается при заболеваниях, приводящих к нарушению гематоэнцефалического барьера (менингит, энцефаломиелит).

Исследование количества белка применяют для контроля за течением беременности.

Какие симптомы наблюдаются, если белок в крови понижен

Питание с низким содержанием протеинов распространено в развивающихся странах. В некоторых случаях обусловлено неправильным выбором диеты. Низкий белок в крови проявляется определенным симптомокомплексом.

Отек

Отек – признак скопления жидкости в тканях и полостях тела. Есть много причин, которые вызывают такой симптом, но одна из распространенных – низкий уровень белка альбумина в крови. Когда уровень альбумина снижается во внеклеточном пространстве, коллоидное осмотическое давление оказывается недостаточным для уравновешивания гидростатического давления. Жидкость выводится из кровеносных сосудов в клетки для равновесия, что заставляет клетки пузыриться и образуется отек.

Признаки отека видны на ногах, животе, руках и лодыжках. Иногда проявляется как увеличение массы тела.

Атрофия мышц

Мышцы – белковые структуры. Поэтому, когда организму недостает протеидов, он разрушает мышцы. Появляются боли в мускулах, сопровождающиеся усталостью и судорогами. Потеря мышечной массы приводит к атрофии мышечных структур.

Инфекционное заболевание

Представляя основную часть иммунной системы, глобулины принимают участие в защите от инфекции. Если понижен белок в крови, организм становится восприимчив к воздействию микроорганизмов. Это делает его склонным к заражению патогенными агентами. В некоторых случаях ослабление иммунной системы приводит к летальному исходу.

Риск кровотечения

При низком уровне протеидов наблюдается снижение числа факторов свертывания крови и тромбоцитов. И может возникнуть кровотечение даже при маленьких повреждениях.

Кожа, волосы и изменения формы ногтей

Белки необходимы для обновления клеток. Когда дефицит протеинов, кожа бледная и чувствительная к свету. У пациента выраженная сухость кожи, задержка заживления ран и сыпь. Протеины влияют на кератин внутри волосяных фолликулов и ногтевых пластин. Волосы содержат до 90 процентов пептидных соединений и немного макроэлементов, поэтому больше других частей тела нуждаются в данном веществе.

Другие симптомы, которые появляются, если белок понижен:

- Депрессия.

- Усталость.

- Вялость.

- Замедленное заживление ран.

- Сухая кожа.

- Боль в животе.

- Тошнота.

- Головные боли.

Совет! При показателях полипептида выше нормы не следует заниматься самостоятельным лечением – это опасно. Такое состояние говорит о разных заболеваниях, и только квалифицированный специалист проведет дифференциальную диагностику, и лечение. Из-за необдуманного приема препаратов, влияющих на уровень полипептида, белок может сильно упасть.

Отклонения от нормы

Причиной отклонения результатов исследования на уровень TProt от нормы могут быть:

- изменение содержания альбуминов и глобулинов при неизменном объеме циркулирующей крови;

- потеря жидкости из-за обезвоживания организма или, напротив, увеличение объема циркулирующей жидкости.

Если результат анализа повышается из-за обезвоживания организма или снижается из-за увеличения общего объема жидкости, как при беременности, то такие величины называют относительными.

Относительные показатели анализа не отражают действительного количества альбумина и глобулинов. При оценке результатов белка крови женщины при беременности, обезвоживании или других состояниях, связанных с изменением объема жидкости в организме, врач обязательно учитывает состояние больного.

Причины относительного изменения показателей TProt разнообразны. Повышение относительного показания суммарного протеина может быть вызвано потерями жидкости в организме, вызванными:

- многократной рвотой;

- поносом;

- потерями воды с потом;

- сниженным суточным потреблением воды;

- обширными ожогами.

Относительное понижение в организме результатов анализа вызывается увеличением циркулирующей крови и лимфы при заболеваниях:

- почек;

- сердца;

- щитовидной железы.

Причины понижения результатов Total Protein

Врачам чаще приходится сталкиваться с понижением показателей TProt, чем с их повышением. Опасной границей суммарного белка крови женщин считается показатель 50 г/л.

Состояния, при которых результат TProt менее 50 г/л, сопровождаются появлением отеков и представляют опасность для жизни.

Причиной низкого относительного показателя белка в крови у женщины, как уже отмечалось выше, служит беременность, лактация. Пониженный суммарный показатель альбумина и глобулинов отмечается при наследственно обусловленных нарушениях синтеза протеинов.

К причинам абсолютного уменьшения количества суммарного показателя анализа относятся:

- нерациональное питание, голодание;

- нарушение всасывания в пищеварительном тракте – при инфекциях, опухолях, травмах, воспалении кишечника, желудка;

- заболевания почек и потери белка с мочой;

- болезни сердца – миокардит;

- распад белка, вызванный травмой, высокой температурой тела, отравлением, гипертиреозом;

- кровотечения, в том числе маточные, внутренние, значительные потери крови у женщин во время менструации.

Вызвать гипопротеинемию может длительное лечение гормональными препаратами кортикостероидами, безбелковая или не сбалансированная по аминокислотному составу диета.

К причинам пониженного белка в крови относятся онкологические заболевания, цирроз печени, болезнь Вильсона-Коновалова, при которой нарушается метаболизм меди.

Причины повышения показателей

Самые высокие показатели Total Protein обнаруживаются при злокачественных состояниях парапротеинемии, причинами чего служат:

- миеломная болезнь;

- плазмоцитомы;

- макроглобулинемии Вальденстрема;

- лимфома неходжкинская;

- амилоидоз.

При этих заболеваниях содержание белков может превышать 120 г/л. Данные заболевания, как показывает статистика, встречаются довольно редко.

Так, самая частая из этого списка миеломная болезнь обнаруживается у 1 человека из 100000 населения в год.

Значительно чаще отклонение результатов Total Protein от нормы в сторону высоких показателей вызывается менее опасными болезнями, которые успешно лечатся.

Уровень общего белка крови может быть повышен по причине хронических инфекционно-воспалительных процессов, протекающих в организме:

- воспалительного характера – нефрита;

- инфекционных – респираторных, кишечных, туберкулеза, СПИДа;

- аутоиммунных – полиартрита, склеродермии, системной красной волчанки, полимиозита;

- заболеваний крови, идущих с разрушением эритроцитов – гемолитической анемии;

- патологии надпочечников;

- аллергических реакций;

- гепатита в стадии обострения;

- диабетического ацидоза;

- шока.

Повышение показателей TProt происходит при острых инфекциях и связанных с этим усилением продукции иммуноглобулинов. Высокое значение TProt отмечается по причине развития некоторых кожных заболеваний, например, при гнойной пиодермии, псориазе.

По содержанию суммарного протеина крови врач получает возможность объективно оценить состояние белкового обмена, эффективность работы внутренних органов, сбалансированность рациона.

Общий белок повышен что это значит

Причины повышения количества протеинов в крови могут иметь чисто физиологический характер:

- Активная физическая работа способствует временному увеличению концентрации белковых веществ.

- Резкое изменение положения тела (например, если человек лежал и резко встал) также сопровождается ростом показателя общего протеина.

Эти физиологические факторы могут увеличить уровень общего белка в пределах 10%. Кроме того, если медицинский работник во время забора крови для анализа замешкался, и на руке пациента долго был жгут, уровень протеина в крови также может подскочить. Однако чаще всего повышенный белок в крови указывает на то, что в организме развивается патологический процесс:

- Выраженное обезвоживание. Возникает оно при длительной и обильной диарее (например, при холере), тяжелых травмах и ожогах, многократной рвоте при кишечной непроходимости и при других состояниях, сопровождающихся потерей жидкости.

- Инфекция. И острые, и хронические инфекционные болезни вызывают активный иммунный ответ организма и соответствен образование антител.

- Парапротеинемия – появление в крови аномальных белков, которые синтезируются организмом при онкологических недугах (миеломной болезни, злокачественной макроглобулинемии и пр.).

- Аутоиммунная патология. Ревматоидный артрит, волчанка, ревматизм и другие системные заболевания сопровождаются гиперпродукцией аутоантител и специфических белков (С-реактивного протеина, АСЛ-О, гаптоглобина, сиаловых кислот, серомукоида, фибриногена и т.д.).

- Гранулематозное заболевание (например, саркоидоз).

- Гаммапатия. Гаммапатии – это группа болезней, при которых образуют аномальные гамма-глобулины.

- Гипреглобулинемии (довольно часто развиваются при патологиях печени).

Помимо этого, увеличить уровень белка могут и некоторые лекарства (в основном, гормональные):

- Андрогены.

- Кортикостероиды.

- Инсулин.

- Прогестерон.

- Препараты тиреоидных гормонов и т.д.

Все, что перечислено выше – это только предположительные причины высокого белка в крови. По одному такому анализу поставить диагноз нельзя. Врачу для диагностики заболевания требуется информация из многих источников: данных опроса и общего осмотра, результатов других исследований и т.д. Поэтому обнаружение в результате биохимического анализа крови повышенного белка является лишь поводом для консультирования с доктором и более детального обследования.

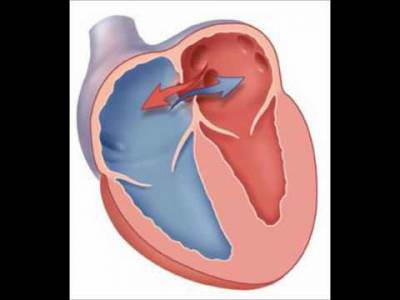

Выбухает правый контур сердечной тени

Выбухает правый контур сердечной тени Редкий вариант разрыва межпредсердной аневризмы, результат — смешение крови

Редкий вариант разрыва межпредсердной аневризмы, результат — смешение крови

Причина 9 из 10 случаев аневризмы сердца — инфаркт миокарда.

Причина 9 из 10 случаев аневризмы сердца — инфаркт миокарда.

Этот метод позволяет не только укрепить стенку левого желудочка, но и значительно снизить проявления ИБС.

Этот метод позволяет не только укрепить стенку левого желудочка, но и значительно снизить проявления ИБС.

Рентгенограмма позволяет визуализировать наличие кардиомегалии, которое соответствует гипертрофии органа как последствие миокарда. Применение метода с контрастом, а также магнитно-резонансная томография четко локализуют аневризму, определяют ее объем и вероятность надрыва.

Рентгенограмма позволяет визуализировать наличие кардиомегалии, которое соответствует гипертрофии органа как последствие миокарда. Применение метода с контрастом, а также магнитно-резонансная томография четко локализуют аневризму, определяют ее объем и вероятность надрыва. Например, лимфодренажный массаж помогает беременным женщинам нормализовать кровеносную систему и улучшить лимфоток. Это избавляет от отеков и сдавливания нервных окончаний.

Например, лимфодренажный массаж помогает беременным женщинам нормализовать кровеносную систему и улучшить лимфоток. Это избавляет от отеков и сдавливания нервных окончаний.

Если причина в неправильном питании, нарушении здорового образа жизни, то стоит задуматься о последствиях, ведь парестезия, проявившая себя из-за нехватки витаминов, никотиновой зависимости, алкоголизма будет прогрессировать и в конце концов это приведет к стойким, порой необратимым процессам.

Если причина в неправильном питании, нарушении здорового образа жизни, то стоит задуматься о последствиях, ведь парестезия, проявившая себя из-за нехватки витаминов, никотиновой зависимости, алкоголизма будет прогрессировать и в конце концов это приведет к стойким, порой необратимым процессам. может быть причиной онемения конечностей, порой сопровождается болью во внутренней и внешней части ладони, в плече и предплечье, слабостью в пальцах.

может быть причиной онемения конечностей, порой сопровождается болью во внутренней и внешней части ладони, в плече и предплечье, слабостью в пальцах. При онемении рук следует обратиться к таким врачам:

При онемении рук следует обратиться к таким врачам:

Существует еще один по-настоящему народный рецепт, который поможет избавиться от онемения пальцев рук. Берут шерстяную нитку и надевают на запястье.

Существует еще один по-настоящему народный рецепт, который поможет избавиться от онемения пальцев рук. Берут шерстяную нитку и надевают на запястье. Онемение как синдром, зачастую сопутствует следующим недугам:

Онемение как синдром, зачастую сопутствует следующим недугам: Все эти заболевания проявляются симптоматикой в особой форме гипестезии чаще, нежели остальных. По характеру онемения и, соответственно, локализации, опытный специалист имеет возможность правильно и точно диагностировать сопутствующие болезни и начинать лечение заболевания.

Все эти заболевания проявляются симптоматикой в особой форме гипестезии чаще, нежели остальных. По характеру онемения и, соответственно, локализации, опытный специалист имеет возможность правильно и точно диагностировать сопутствующие болезни и начинать лечение заболевания.

Необходимая терапевтическая доза подбирается индивидуально. Как правило, курс лечения начинают с малых доз (10-20 мг, в зависимости от клинического диагноза и общего состояния пациента), а затем постепенно увеличивают дозировку медикамента. Стандартная терапевтическая доза составляет 40 мг, однако больных, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями сердца и сосудов, может быть назначена и суточная доза в 80мг.

Необходимая терапевтическая доза подбирается индивидуально. Как правило, курс лечения начинают с малых доз (10-20 мг, в зависимости от клинического диагноза и общего состояния пациента), а затем постепенно увеличивают дозировку медикамента. Стандартная терапевтическая доза составляет 40 мг, однако больных, страдающим тяжелыми хроническими заболеваниями сердца и сосудов, может быть назначена и суточная доза в 80мг. Так, среди наиболее распространенных негативных эффектов:

Так, среди наиболее распространенных негативных эффектов:

Боль в груди-симптом характерный для многих заболеваний,не только для ССС-мы.

Боль в груди-симптом характерный для многих заболеваний,не только для ССС-мы.

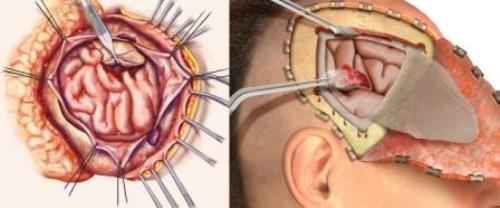

Краниотомия

Краниотомия Операция по клипированию аневризмы

Операция по клипированию аневризмы

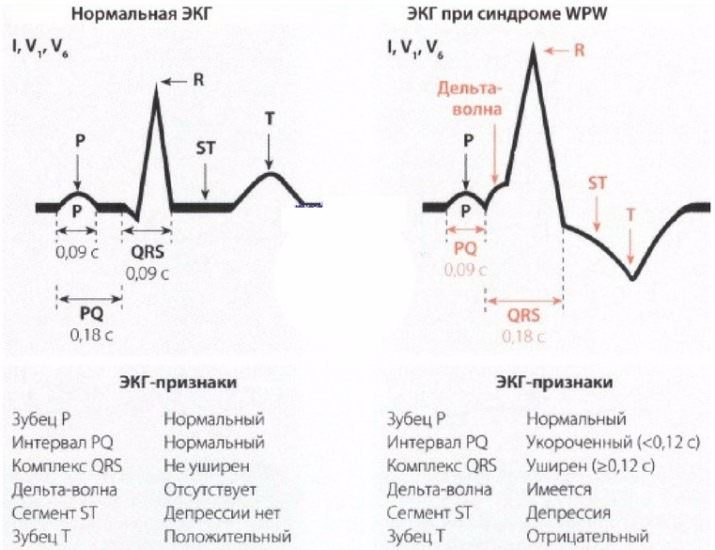

ЭКГ в норме и при синдроме WPW

ЭКГ в норме и при синдроме WPW