Возможности профилактики школьных неврозов, что под этим понимается

Школьный невроз – это скорее не медицинский термин в узком смысле, а неадекватный способ реагирования ребенка на те, или иные сложности школьной жизни. Он возникает тогда, когда ребенок сталкивается с требованиями, превышающими его способности соответствовать этим требованиям.

Современные школьники часто, к сожалению, находятся в состоянии длительного, привычного стресса, разрушающего внутренние резервы организма и приводящего к неврозу.

Проявления школьных неврозов разнообразны, но, по сути, все они выражают отклоняющееся от нормы, дезадаптивное поведение.

Наиболее частыми проявлениями школьных неврозов являются: беспричинная агрессивность, боязнь ходить в школу, отказ посещать уроки, страх отвечать у доски, отсутствие интереса к учебе, плаксивость, резкая смена настроения.

Как физическая боль сигнализирует о неполадках в теле, так и это поведение сообщает о психологических проблемах ребенка и предупреждает о том, что что-то идет не так и что-то мешает ребенку учиться.

Важно отметить, что к возникновению невротических состояний часто приводит не конкретная школьная ситуация, сама по себе, а отношение ребенка к этой ситуации.

Так, ребенок может испытывать повышенное беспокойство и волнение в учебных ситуациях, в классе, поскольку находится в постоянном ожидании плохого отношения к себе, отрицательной оценки со стороны педагогов и сверстников, или боится не оправдать ожиданий родителей.

Из рассказа одного третьеклассника: «Я сижу на контрольной работе и переживаю, как напишу контрольную. Хоть бы не на два и не на три. Я испытываю страх. И чувствую, что напишу на плохую оценку. Мама будет ругать, от папы попадет, подружка скажет, что я – неудачница».

-

Как показывает опыт, условно можно выделить три группы детей со школьными неврозами.

- 1. Дети с явными отклонениями в поведении: они вызывающе ведут себя на уроках, ходят по классу, грубят учителю, неуправляемы, проявляют агрессивность не только к одноклассникам, но и к учителям. Как правило, учатся плохо. Склонны переоценивать свои возможности. Часто бывают невнимательными, непоседливыми, чрезмерно активными и подвижными. Любят пофантазировать.

- 2. Об этих детях учителя говорят, что их как будто подменили. Они вдруг резко меняются на глазах и превращаются из успевающих и примерных учеников в безразличных, вялых и неразговорчивых. Дети отказываются ходить в школу, начинают грубить, огрызаться. Настроение может быть изменчивым или сниженным. Теряют интерес к окружающему, отказываются разговаривать с взрослыми и погружаются в собственные переживания.

- 3. Третья группа детей внешне кажется благополучной – они хорошо себя ведут, успешны в учебе. Но за этим «мнимым» благополучием скрывается неблагополучие эмоциональное. Они боятся отвечать у доски и волнуются, отвечая с места. Говорят очень тихо, плаксивы, предпочитают оставаться в стороне. Отличаются повышенной чувствительностью, ранимостью. Самооценка, как правило, занижена. В силу застенчивости и повышенной тревожности, не могут проявить в полной мере свои способности. Постоянно испытывают страх.

В основе всех трех описанных вариантов поведения лежит стремление детей избавиться от психологического дискомфорта и неприятных переживаний. Но способы, которые они используют — агрессивность в первом случае, апатичность во втором, скованность и зажатость в третьем — носят неадекватный характер. Вместо устранения психологического дискомфорта, они, наоборот, усугубляют его. А проблемы не решаются, продолжая причинять немало страданий, и возникают новые трудности.

В последнее время у школьников чаще всего встречаются такие проявления школьного невроза, как тошнота и рвота, повышение температуры, головная боль, непрекращающийся кашель или икота, боли в животе, нарушение сердечной деятельности, затруднение дыхания, заикание, нервный тик, энурез, а ещё – аллергия, гастрит, частые простуды.

У детей, страдающих школьным неврозом, нарушаются сон и аппетит, появляется физическая слабость. Они сосредоточенно работают в начале урока, но затем утомляются и отвлекаются; резко снижается работоспособность. Обычно жалуются на то, что стала плохой память, хотя объективных расстройств памяти у них не бывает. Чем больше они повторяют учебный материал, тем больше устают и тем меньше запоминают.

Особенно легко школьный невроз возникает у детей физически ослабленных, быстро утомляющихся и мнительных, педантичных, чересчур ответственных и «совестливых», берущих на себя непосильную нагрузку, тревожных, боязливых, застенчивых.

Порой родители вносят свой существенный вклад в развитие неврозов.

Первый вопрос, который обычно задаётся ребёнку, пришедшему из школы: «Какие оценки получил?» Папы и мамы, как правило, редко задумываются о том, как чувствует себя их родное чадо, ожидая каждый день этот вопрос, особенно если получил не бог весть что? Особенно если за честным ответом об очередной неудачи обычно следует либо упрёк, либо критика, либо многозначительные вздохи, а то и взбучка на повышенных тонах.

От школьного невроза не застрахован ни первоклассник, ни тинэйджер, ни подросток.

Но чем младше ребенок, тем невротические симптомы менее стойки, чем старше, тем более устойчивыми они становятся.

А чем раньше замечены проявления школьного невроза, тем лучше поддается он коррекции и для этого потребуется не только работа психолога с ребенком, но и консультации с родителями.

Кроме того, целесообразно проконсультироваться и у невропатолога.

С разрешения авторов, в статье использованы рисунки первоклассников одной из санкт-петербургских школ.

Как возникают «школьные неврозы»

Опубликовано на портале: 03-09-2004

Армине Аршаковна Воронова

Директор школы.

1998.

№ 2.

С. 12-17.

Тематический раздел: Социология » Социология образования

Найти в словарях Economicus Статья посвящена проблемам нервного истощения обучающихся. Для большинства детей уже само поступление в школу становится сложным испытанием. А при отсутствии помощи со стороны школьного психолога, педагога, родителей у таких детей и возникают различные формы «школьных неврозов».

Для большинства детей уже само поступление в школу становится сложным испытанием.

Многое зависит от того, как ребенок справляется с трудностями, какие способы решения проблем, связанных с вхождением в школьную жизнь, выбирает он сам. к сожалению, часто эти проблемы остаются неразрешимыми.

А при отсутствии помощи со стороны школьного психолога, педагога, родителей у таких детей и возникают различные формы «школьных неврозов».

Мы рассматриваем «школьный невроз» не в узкомедицинском, а в более широком – психолого-педагогическом – аспекте. Диапазон их проявлений достаточно велик, что затрудняет выделение четких критериев диагностики. Наши наблюдения и опыт практической работы с младшими школьниками показывают, что можно выделить несколько групп детей.

Способы неадекватной защиты

Первая группа- дети с явными отклонениями в поведении. Они вызывающе ведут себя на уроках, ходят по классу во время занятий. Грубят учителю, неуправляемы, проявляют агрессивность по отношению не только к учителям, но и к одноклассникам. Учатся, как правило, плохо. Самооценка завышена. Чаще всего учителя относят их к педагогически запущенным или даже к умственно отсталым.

Вторая группа – успевающие школьники, которые удовлетворительно вели себя на уроках, но в результате перегрузок или эмоциональных потрясений вдруг начинают резко, буквально на глазах, меняться. Появляется депрессия, апатия. Учителя говорят о таком ученике, что ею как будто подменили. Ребенок отказывается ходить в школу, начинает грубить, огрызается.

У него могут возникнуть навязчивые явления, невротическая депрессия, проявляющаяся в сниженном фоне настроения, тревоге. Иногда дети этой группы теряют контакт с действительностью, уходят в собственные переживания, а подчас и вовсе отказываются разговаривать со взрослыми.

Первое время педагоги стараются разобраться в причине изменений, однако чаще всего из-за нехватки времени перестают обращать внимание, зачисляя этих детей в разряд трудновоспитуемых.

Третья группа – школьники, у которых при внешнем, кажущемся благополучии (хорошая успеваемость, удовлетворительное поведение) наблюдаются различные признаки эмоционального неблагополучия: боязнь отвечать у доски, а при устных ответах с места – тремор рук. Говорят очень тихо. Плаксивы, всегда в стороне.

У таких школьников – повышенный уровень тревожности, их самооценка, как правило, занижена, они очень ранимы. В силу застенчивости и повышенной тревожности они не могут проявить в полной мере свои способности, их потенциальные возможности могут полностью раскрываться только в индивидуальной работе.

Наиболее характерным для этой группы детей является фобический синдром (навязчивое переживание страха с четкой фабулой). Основные признаки патологических страхов – их беспричинность, длительность существования. Можно выделить также особую группу страхов, вызванных боязнью оказаться не соответствующим той или иной деятельности, не оправдать ожидания окружающих.

Для учителей эти дети не представляют особого интереса, так как они не мешают на уроках, прилежны и удовлетворительно учатся. Все эти формы проявления неврозов выделены достаточно условно. Исследования показывают, что агрессивность в первом случае, апатичность во втором и зажатость, и скованность в третьем -все это различные способы неадекватной психологической защиты, во многом зависящей от типа высшей нервной деятельности, от особенностей воспитания в семье и от самой психотравмирующей ситуации. Постараемся рассмотреть причины отклонений в поведении ребенка и механизмы психологической зашиты на конкретном примере.

Почему произошел срыв?

Миша Н., 7 лет, детский сад не посещал. При поступлении в школу, по словам матери (педагога по образованию), хотел учиться, был хорошо подготовлен. Первое полугодие проучился нормально, однако учительница часто делала замечания – отвлекается на уроках, невнимателен и т.д.

Миша, мальчик достаточно воспитанный, вдруг стал огрызаться, иногда грубить учительнице. Мать сначала не придавала этому большого значения. Но поведение сына постепенно ухудшалось, а после того как учительница назвала его при всем классе «идиотом», мальчик набросился на нее с кулаками.

Разговор в кабинете директора только усугубил конфликт. Ребенок окончательно замкнулся, отказывался ходить в школу. Мать все-таки отводила его, но он либо безучастно сидел на уроках, либо вел себя вызывающе: ходил по классу, укусил обзывающую его девочку. Перед каждым словом в диктанте написал приставку «не», а диктант не сдал учителю.

Ко всем взрослым стал относиться с недоверием, отказывался разговаривать с ними. Мать, обеспокоенная поведением сына, решила по совету педагогов отвести его к психиатру. Мальчик, когда понял, куда его привели, стал кричать: «Я не больной!» После чего совсем замкнулся, стал вялым и апатичным.

Посещение любого кабинета (и в школе, и в поликлинике), вид любого врача, учителя вызывал у него бурную реакцию протеста, он бился в истерике и кричал.

Этот случай интересен еще и тем, что психолог не мог начать сразу работу с ребенком, ибо мальчик отказывался даже просто побеседовать с ним.

Поэтому на первоначальном этапе вся коррекционная работа строилась опосредованно, через родителей и педагогов. По мнению учителей, обучавших Мишу, мальчик очень импульсивный, ранимый, неспособный контролировать себя.

Классный руководитель считал его умственно отсталым, не способным обучаться в нормальной школе.

Из рассказа матери следовало, что Миша до поступления в школу развивался нормально. Семья полная. У мальчика есть младшая сестра, которую он очень любит. В семье так сложилось, что мать более привязана к сыну, а отец – к дочери.

Отец очень редко занимался сыном и даже в критический момент, когда возник конфликт в школе, не счел нужным обращать на это внимание, считая, что учителя и мать все усложняют. Таким образом, в семье мальчик не испытывал мужского влияния.

Мать – женщина очень тревожная, при этом педантичная, – старалась привить сыну прежде всего послушание, аккуратность, доброту, честность, предъявляла достаточно высокие требования к ею успеваемости.

Ранимый и впечатлительный ребенок старался выполнять все требования матери и учителей, чтобы соответствовать образцу «хорошего ученика», который он создал под влиянием значимых взрослых. Для Миши. по всей вероятности, школа являлась в первую очередь местом для утверждения своего «Я».

Познавательные мотивы были на втором плане, ему необходимо было показать, что он «хороший ученик», даже не такой, как все, а лучше других, и, следовательно, заслуживает особого внимания. Но в классе Миша столкнулся с тем, что он лишь один из тридцати.

Первое время он учился и очень старался в надежде, что его выделят, однако для учительницы он был такой же, как все. И тогда прилежный и воспитанный мальчик находит единственный способ обратить на себя внимание – начинает вести себя вызывающе и в конечном итоге добивается своего – им заинтересовались и одноклассники, и учителя, и администрация школы. Он понял, что будучи «плохим учеником», легче быть заметным в классе. Но, безусловно, ребенок не ожидал, что это может закончиться посещением кабинета психиатра. Здесь уже произошел срыв.

Анализ поведения Миши позволил выявить причины его дезадаптивного поведения. Виной всему произошедшему стало, во-первых, неправильное воспитание в семье – отвергающее со стороны отца, гиперсоциальное со стороны матери.

При таком воспитании у ребенка развиваются эгоцентризм и аффективность, приводящие, с одной стороны, к претенциозности, а с другой – к неуверенности в себе. Во-вторых, причина «невроза» в непонимании учителем ситуации.

Ведь педагог начальной школы является для учеников значимым взрослым, его понимание и авторитет оказывают огромное влияние и а формирование взаимоотношений в классе. Ученик нужд алея в особом, доброжелательном подходе, ему были необходимы постоянное одобрение и поддержка.

Учителю же казалось, что похвала может лишь повредить ребенку, и, скупясь на одобрение, он оказался слишком щедрым на замечания.

В-третьих, определенную роль в формировании патохарактерологических черт характера Миши сыграли и сверстники, в их среде мальчик чувствовал себя неуверенно и одиноко.

Вот так и возникла невротическая реакция на трудности, с которыми он столкнулся в школе. Как помочь ему? Прежде всего следует оставить ребенка в покое, и начальные этапы психокоррекции работы проводить с родителями. Родителям необходимо увидеть в собственном ребенке самостоятельную личность, при пять его таким, какой он есть.

Важно, чтобы они осознали, что очень часто требуют от детей то, что те заведомо (в силу возрастных, конституциональных, психологических особенностей) не могут выполнить. Так, в описываемом случае от задумчивого, мечтательного, флегматичного мальчика ожидали полного и беспрекословного подчинения любым авторитетам, требовали, чтобы он вел себя так, чтобы «им не пришлось краснеть за пего».

Эта привычная, стереотипная и для педагогов, и для родителей фраза раскрывает сущность подхода, где главное – покой воспитателя и родителя. Главное, чтобы тебя не осудили окружающие, а каково при этом ребенку, совершенно безразлично. Кажется, что если окружающим хорошо, если ребенок удобен для них, то и самому ему непременно будет хорошо. А ему вдруг становится плохо.

«Беспроблемное» воспитание, по сути, сводит основную задачу воздействия на ребенка к тому, чтобы он не мешал взрослым, не доставлял им лишних хлопот. На первый взгляд такой подход может показаться достаточно безвредным. На самом деле он и является одной из причин возникновения у детей патохарактерологических черт.

Получается парадокс: стараясь «адаптировать» ребенка к среде, приучить его к коллективу, выполнению школьных правил, мы, переусердствовав в этом направлении, получаем обратный эффект – дезадаптацию, иначе говоря, неумение и нежелание ребенка подчиняться правилам, которые навязывают взрослые. Работа с учителем основывается на тех же принципах, что и работа с родителями.

Прежде всего следует помочь ему провести рефлексивный анализ своей педагогической деятельности. Только осознав и осмыслив собственные проблемы и трудности, можно принять и понять проблемы своих воспитанников.

Традиционно педагоги обучают детей в системе сравнительных оценок (отмена отметок в начальных классах некоторых школ все равно не исключает оценочного сравнения деятельности учащихся).

Когда учитель отмечает, кто лучше выполнил работу, кто- хуже, когда кого-то хвалит за успехи, а на другого в лучшем случае не обращает внимания, то у этого «другого» формируется низкая самооценка. Ее приходится как-то компенсировать. Психологи давно доказали, что для успешного развития ребенка его не следует сравнивать с другим и детьми.

Сравнение должно вестись только по отношению к различным уровням достижений в той или иной деятельности у конкретного ученика, тогда он, пожалуй, поймет, что если что-то не смог сделать сегодня, то, постаравшись, непременно научится этому завтра.

Что же мешает учителям рассматривать каждого ученика с позиции «оптимистического взгляда на возможности его развития»? Признание такой позиции требует огромных профессиональных и личностных усилий. А вот считать, что есть дети способные и неспособные, куда как легче и проще!

Основные признаки невротических состояний

Безусловно, не у всех детей, находящихся под отрицательным воздействием со стороны родителей и педагогов, возникают болезненные реакции. Здесь мы сталкиваемся с проблемой их устойчивости, эмоциональной толерантности и психологических особенностей.

Основные признаки, предшествующие невротическим состояниям, -беспокойство, повышенная тревожность, ранимость. А. И.

Захаров, описывая ребенка, предрасположенного к неврозу, дает ему следующую характеристику: повышенно впечатлительный, эмоционально-чувствительный, ранимый, не сразу раскрывающий себя, наивный, бесхитростный, непосредственный и доверчивый, добрый и отзывчивый, с выраженным чувством «Я».

А. Л.

Гойсман, рассматривая черты невротической личности, выделяет такие характеристики, как повышенная амбициозность, эгоцентризм, высокий уровень самовнушаемости, низкая степень самоконтроля. А. И.

Селецкий отмечает, что к неврозам предрасположены люди со слабым типом вьющей нервной деятельности, тревожно-мнительные, не уверенные в себе, с низкой самооценкой. А вот, по мнению Н. С.

Сазоновой, чаще всего неврозы возникают у людей с сильным, но неуравновешенным типом высшей нервной деятельности, чрезмерно уверенных в себе, преувеличивающих свои возможности, ставящих перед собой, как правило, неразрешимые задачи, имеющие высокий уровень притязаний.

Самосознание и самооценка детей, склонных к невротическим реакциям, отличается нестабильностью и конфликтностью. Ребенок остро переживает разрыв между «Я-реальным» (какой я глазами значимых близких мне людей), «Я-идеальным» (каким я хочу быть) и «Я-надуманным» (каким я хочу казаться). Многие испытывают затруднения в контактах со сверстниками, болезненно переживая свое одиночество. Наблюдения показывают, что многое можно сделать, если вовремя обратить внимание на ребенка с первыми признаками невротических реакций. Для профилактики и коррекции «школьных неврозов» необходимы комплексные меры. Это – ранняя диагностика развития личности, учет возрастных и индивидуальных особенностей и возможностей и, наконец, постоянная работа с учителями и родителями в системе психологической службы школы.

Кодировка UTF-8 Кодировка WIN-1251 Кодировка KOI8-R /text/biblio/16856805/bib /text/biblio/16856805/ris

Современные школьные неврозы и ЕГЭ. Статья. Психология. Самопознание.ру

В различного рода современной психологической и педагогической литературе часто используются термин “школьный невроз”. Сам термин возник ещё в 1960-е годы, и он означал особый невроз, который был вызван посещением школы и проявлялся в массе симптомов, среди которых доминирует нежелание идти в школу.

Научного, то есть клинического, определения школьного невроза до настоящего времени не существует. Под этим термином понимается целый комплекс проблем современного учащегося.

Наиболее распространённое определение “новой болезни” звучит так: несовместимость особенностей личности учащегося и школьной ситуации — мне это определение кажется неполным. Современные школьные неврозы несильно отличаются от других неврозов, единственное отличие лишь в месте возникновения — это триада людей — ребёнок, родители и педагоги.

Этому неврозу около 50 лет и он почти не имеет клинического описания, скорее, разрозненные сведения о симптомах и возможных причинах. Но есть в нем одно любопытное образование — дидактогения, то есть болезнь, индуцированная школой, той системой отношений, которая сложилась в данной триаде.

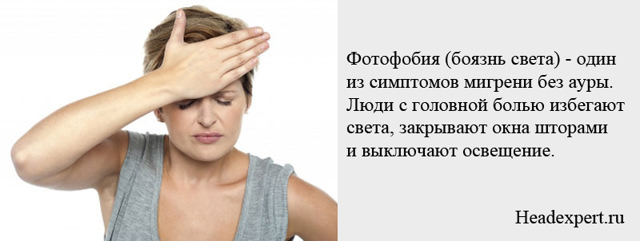

Фактически, школьный невроз — это устойчивый дискомфорт, привычный стресс, связанный с отношением к школе, а ещё постоянная тревога, устойчивые страхи, тихая паника, ужас, который испытывает школьник. К самым частым признакам школьного невроза относят:

- нежелание идти в школу,

- часто забывчивость, нарушения памяти и внимания в виде истощаемости,

- страх отвечать у доски,

- избегание вопросов о школе,

- повышенная плаксивость, неустойчивость настроения,

- вегетативные симптомы в виде утомляемости, потливости, покраснения кожи, зуда, мурашек, диареи, метеоризма и т.д.,

- физические проявления тревоги в виде грызения ногтей, кусания губ, непоседливости,

- повышенная агрессивность, раздражительность, сочетающаяся с унынием,

- эпизодически нарушения аппетита и сна,

- частые прогулы, снижение успеваемости,

- диатезы, частые простуды, головные боли, напряжения.

Отмечу, что это не диагноз, а скорее феноменологическое описание трудностей адаптации школьника, впоследствии приводящее к нервно-психическому расстройству. С этой триадой всегда было связано масса проблем в разные годы и эпохи, потому что это, прежде всего, люди с их потребностями и чаяниями.

Родители, порою, вносят в развитие неврозов свой существенный вклад, особенно в последнее время, учитывая современное состояние образования, скорость жизни, уровень амбиций.

Первый вопрос, который задаётся ребёнку, пришедшему из школы: “Какие оценки получил?”, “Как в школе?” Но задумывался ли кто-нибудь, как чувствует себя их ребёнок, ожидая каждый день именно этот вопрос, особенно если он фактически единственный, и получил он в школе не бог весть что? И ещё особенно, если за честным ответом об очередной неудаче обычно следует либо упрёк, либо многозначительные вздохи. В последнее время на слуху дети миллениума, их называют детьми ЯЯЯ, МиМиМи или поколением XYZ, они родились в эпоху конца 20 и начала 21 века, так уж получилось, что это время социально стало переломным для страны, в которой мы живём, существенно сдвинулись планки всех институтов жизни, в стране произошёл резкий скачок во всех направлениях, что не могло не отразиться на институтах семьи и образования. Вслед за коллективистской моделью сформировалась новая и совершенно неясная для прежних поколений индивидуалистическая модель жизни и описания феноменов современной реальности. Это повлияло и на детей, теперь они воспринимаются как некий проект родителей, некая инвестиция, философия Self-Madе, многие мои коллеги называют это время — “разгулом человеческого нарциссизма”, когда личные достижения становятся центром, подпитываемые новой современной культурой потребления. Дети и подростки очень поменялись, но остались детьми, они стали лишь более амбициозны: иногда это хорошо, нам есть чем гордиться, но если же этот контекст единственный — который подкрепляется родительской заботой и контролем — то всегда есть опасность создать перфекциониста, одинокого ребёнка, заточенного лишь на успех. И тогда такой школьник воспринимается лишь как продолжение родителей, их своеобразное нарциссическое расширение, любые промахи и успехи которого родители воспринимают как личное оскорбление. В связи с этим закономерно формируется другой аспект, основанный уже на коммерциализации образования и формировании культуры заказчика в виде родителя и исполнителя в виде учителя — что в плохой успеваемости может быть виноват только учитель и школа.

В общем, у этой триады очень разносторонние отношения и богатая внутренняя жизнь, но самая важная часть этой триады, и она же и её проблема — это ответственность, которая в современной культуре образования и социальной жизни стала практически неделимой среди этих участников, все дружно от неё стараются отказаться, раз от раза вступая в хорошую игру, которую Эрик Бёрн в своей книге “Игры в которые играют люди” называл “суд”, а Карпман описал эти взаимоотношения в виде треугольника власти, где есть “спасатель”, “жертва” и “преследователь”, и каждый раз, играя в эту игру, роли закономерно меняются, но суть всегда остаётся прежней. Что же касается ориентации только на успех, здесь всегда есть опасность перегнуть палку и создать условия для обрушения самооценки школьника, ведь настраивание только лишь на это, без реализма, создаёт условия как раз для невротических переживаний, когда это не обнаруживается, а экзамен “хорошо и отлично” не сдаётся. Здесь, мне кажется, нужно соблюдать, как и во всём остальном, меру, очень много говорится об успехе и очень мало говориться о проигрыше, хотя основа взросления и любая педагогика основана на опыте, а какой же опыт без ошибок. Таким образом, мы видим лишь одну сторону медали, и очень тяжёлые переживания учеников, загнанных в угол своих же достижений и амбиций.

Вернувшись к началу, мне кажется важным добавить, что мы все, порою, очень сильно боимся подростков. Их переживаний, их вопросов, их взросления, мы тяготеем к их инфантильности, пугаясь того, что они могут пропустить школу, и не понимая, почему они так волнуются перед первым свиданием.

При этом мы сильно торопим их, требуя взрослости в вопросах, где он они не разобрались.

Когда мы находимся с ними рядом, всегда присутствует то странное ощущение неловкости, стыдливости и напряжения, то ли от того, что от них нет прикрытия, и они не пугаются задавать неудобные вопросы, то ли от того, что они протестуют против коньюктуры и двойных стандартов, с жестокостью уничтожая власть в лице родителей.

Это ощущение ни с чем не спутаешь, его хорошо поймут педагоги взрослеющих учеников и терапевты, работающие с подростками, а также масса специалистов, так или иначе связанных с ними и их жизнью. Они пугают, они раздражают, они не позволяют стабильности существовать в любом виде, никогда не знаешь, что он скажет сегодня, как он сходит в школу, что у него вообще на уме.

Нам остаётся иногда очень сильно тревожиться, и от греха подальше ещё больше контролировать их, а они закономерно бросаются в бой, ты злишься, вы ругаетесь, а потом ничего, и нужна огромная сила духа, вернее её “слабость” (как нам кажется), чтоб признаться ему, что ты тоже человек, не одевая маску морализатора.

С ними тяжело, всегда присутствует ощущение, что тебя разоблачает, вот-вот и он скажет — “Так я и знал, ты ничего сам не знаешь, а меня учишь”. И ты будешь разрушен этим, разозлён и разочарован, и так сложно будет удержаться от проявления своей силы, чтобы не задавить его и восстановить статус кво, но как только ты это делаешь — он отворачивается от тебя совсем.

Но есть в этом родительском и учительском разочаровании ещё один контекст — как только подросток видит это — он понимает, что он не один, с ним рядом такой же человек, который так же боится, обижается, злится и страдает.

Выходит, взрослые всегда врут подросткам, скажете вы, я думаю, нет, они боятся и иногда привирают, чтоб не остаться наедине со своим бессилием, ведь проще прикрыться от него опытом, знаниями, камерами, психологами и школой. В итоге всё, что нам, взрослым остаётся на границе контакта с подростками — это наша честность перед ним и самими собой, а это очень дорогого стоит. Если же мы не будет честны, он может остаться один, и перестанет чувствовать опору хоть в ком-то ещё кроме себя, он будет неустойчив, лабилен, текуч, а если ещё и гормоны бушуют в это время, то это превратится в довольно печальную картину.

Введение же ЕГЭ в эту триаду породило массу вещей, сопряжённых с современной культурой и обществом, массу слухов, домыслов и фантазий, нашло отклики и критику среди самых разных кругов общественности.

ЕГЭ сейчас воспринимается как некое мерило обучения, статистическое, количественное и формальное, оно как облегчило жизнь абитуриентам и унифицировало современное образование, так и, кажется, во многом обезличила школьную жизнь, скорее обеднило её.

Для многих родителей ЕГЭ, прежде всего, стал своеобразным тестом на родительскую профпригодность — “Мы проходим по баллам, а вы?” Для большинства важен именно результат, ведь от набранных баллов зависит и финансовая сторона дальнейшего обучения.

Страшен не сам ЕГЭ, а то эхо, которое он вызвал в семьях подрастающего поколения, то эхо, которое он вызвал в школах, на брифингах учителей, в офисах на работе родителей, ведь если отбросить мишуру современной социальной паранойи и несмолкающих споров вокруг этого события — то мы с вами увидим обычный экзамен, просто сильно формализованный.

А та тенденция, которая сформировалась за последнее время — лишь показатель той напряжённости в отношениях с подростками и результат её.

Представьте на минутку — как проходит современный экзамен — это же прямо спец-операция — камеры, досмотр, куча специалистов, наблюдатели, охрана, списки, педагоги, сколько ресурсов стянуто для одного простого экзамена, и сколько тревоги порождено всеми этими ресурсами у участников и тестируемых.

Я очень хорошо представляю ощущения подростков в этот день, вернее их ощущения за 2,а то и за 3 гола до ЕГЭ, когда в некоторых школах вводится линия подготовки к экзаменам: это ежедневное столкновение с идеей невероятной важности обычного для школы события, невероятной по подготовке постановки этого экзамена, тревоги родителей, которые и так запутаны хитросплетениями школьных программ, или просто утомлены и дистанцированы от детей, педагогами, которые по разным причинам выступают невольными заложниками системы. Эта индукция тревоги сравнима по силе с массовым психозом, и мы получаем в сухом остатке жутко напряжённых и испуганных родителей, подростков и педагогов. Фактически это и есть то, что является современным школьным неврозом — взаимная система индицирования тревогой, напряжением и страхом, с подключением всех органных систем, которая позже выливается в астено-невротическую симптоматику у самого слабого участника этой триады — у ребёнка. Важный вопрос про ажиотаж вокруг ЕГЭ определяют также издержки его внедрения, у психологов есть такой тест: попросить шахматиста играть половину партии по шахматным правилам, а половину — по правилам игры в шашки, в связи с этим у большинства испытуемых проявляются симптомы классического невроза. Из этого следует вывод: нельзя менять правила во время игры, в частности, этому способствует год от года меняющаяся процедура, недостаток информации для всех участников процесса и неоперативность Минобрнауки. ЕГЭ оброс мифами, причём самыми что ни на есть нелепыми, в которые подчас верят все, даже педагоги.

Для того, чтобы справиться со всеми этими факторами, мне кажется, важно начать с малых шагов.

Первое, что будет полезным — это точная и честная информация для всех участников событий, причём для каждого должна быть своя информация о методах и процедурах проведения экзамена, это очень хорошо купирует то невыносимое состояние тревоги у всех участников процесса.

Второе важное условие — это профилактика, то есть система несрочного вмешательства в жизнь школы и подростков на этапе предподготовки к ЕГЭ в виде круглых столов, работы с мифами и предрассудками про единый экзамен, психологических групп подготовки к ЕГЭ, групп подготовки родителей к ЕГЭ детей (есть очень хорошие примеры, когда родители в рамках круглого стола решали вопросы из экзамена), в этом месте можно говорить о своевременном введении участия психологов на экзамене, но полезнее их участие как раз в рамках профилактики. Но самое главное это, наверное, то, в чем школа просто не может участвовать — это семья, там, где всё родилось и всё развивается, там, где есть выпускник и его родители, и там нет волшебных рекомендаций, или золотых советов, там надо просто быть с подростком, видеть его, принимать его таким, какой он есть, там нужна особая родительская работа и забота, это бывает вполне достаточно, чтобы справиться со всеми трудностями, и ЕГЭ, бесспорно, не самая страшная трудность на пути взрослеющего подростка.

Школьный невроз

Неврозы — это пограничные состояния, возникающие под влиянием травмирующих ситуаций. В детстве такой ситуацией может стать экзамен, «провал» на уроке, конфликт с учителем или одноклассниками, вообще ежедневное пребывание в школе. В западноевропейской психиатрии в этих случаях используют термин «школьные неврозы».

Что испытывает ребенок, который не может адаптироваться к условиям школьной жизни? Известный скрипач Гидон Кремер вспоминает годы учения так:

«Школа у меня ассоциируется с грязно-зеленовато-бежевым цветом. Сегодня кажется, что стены в здании были покрашены именно так… Черные парты и доска.

Неприятное ощущение от мела, не менее противное, чем от песка, забившегося под ногти, еще не выветрилось из моей памяти. Никогда не забудется затхлый запах тряпки, которой отирали с доски, запах, навязчиво прилипавший к коже.

Какое облегчение я испытывал, когда по окончании занятий сбегал вниз по лестнице с одним-единственным желанием: вон, вон, вон отсюда!».

Приведем еще один пример — отрывок из воспоминаний Марка Шагала.

«Не знаю почему, я начал в это время заикаться. Может, из чувства внутреннего протеста. Я отлично знал уроки, но не мог заставить себя отвечать. Такая забавная, но и весьма неприятная штука.

И дело не в отметках — плевал я на нули!

Ужас сковывал меня при взгляде на множество голов над партами.

Содрогаясь болезненной дрожью, я успевал, пока шел к доске, почернеть как сажа или покраснеть как рак.

И все. Иногда я вдобавок еще и улыбался.

Полный ступор.

И сколько бы мне ни подсказывали с первых парт — безнадежно.

Я действительно знал урок. Но заикался.

Мне казалось, я лежу без сил, а надо мной стоит и лает рыжая из страшной сказки собака. Рот у меня забит землей, землей облеплены зубы.

Зачем мне все эти уроки?

Сто, двести, триста страниц учебников, изорвать бы их в клочья да развеять по ветру.

Пусть шелестят словами русского и всех заморских языков.

Отстаньте от меня!

«Ну что, Шагал, — говорил учитель, — ты будешь сегодня отвечать?»

Я открываю рот: та… та… та…

Мне казалось, что меня сейчас сбросят с четвертого этажа.

Втиснутая в гимназическую форму, душа дрожала как лист на ветру.

Но в конце концов меня просто отправляли на место.

Рука учителя выводила в журнале аккуратную «двойку».

Это я еще успевал заметить…

Я думал только об одном: «Когда же я закончу гимназию, сколько еще учиться, и нельзя ли уйти раньше срока?».

Здесь описана не только гамма отрицательных эмоций, вызываемых оценочной ситуацией на уроке, но и невротическая реакция — заикание. Невротические реакции разнообразны.

Чаще всего у детей в период обучения в школе наблюдаются неврастения, невроз навязчивых состояний и истерия. Они ярко проявляются в подростковом возрасте.

Следует иметь в виду, что чем младше ребенок, тем невротические симптомы менее стойки, чем старше, тем более устойчивыми они становятся.

Неврастения связана с истощением нервной системы и организма в целом. У школьников возникает обычно из-за учебных перегрузок.

Для малоспособного, но старательного ученика оказывается непосильной школьная программа; при высоких способностях и хорошей успеваемости перегрузка может быть вызвана большим количеством дополнительных занятий — иностранным языком, музыкой и т. д.

Длительная чрезмерная работа без достаточного отдыха или большое напряжение при подготовке к экзаменам могут вызвать неврастению.

У детей с школьным неврозом нарушаются сон и аппетит, появляется физическая слабость.

Они сосредоточенно работают в начале урока, но затем утомляются и отвлекаются; резко снижается работоспособность.

Обычно жалуются на то, что стала плохой память, хотя объективных расстройств памяти у них не бывает. Чем больше они повторяют учебный материал, тем больше устают и тем меньше поэтому запоминают.

Неврастения похожа на сильное утомление, но утомление проходит после кратковременного отдыха. При неврозе необходим длительный, правильно организованный отдых и лечение. Если это состояние затягивается, у детей снижается настроение, появляются робость, застенчивость, постоянное чувство усталости, переживание своей неполноценности.

Чаще всего неврастения возникает у подростков астеничных, физически ослабленных, быстро утомляющихся и у мнительных, педантичных, с высоко развитым чувством долга, берущих на себя непосильную нагрузку и считающих себя ответственными за результат.

Школьный невроз проявляется по-разному. Для школьников наиболее характерны ритуалы — навязчивые действия, как бы защищающие от грозящей опасности.

Чтобы не «провалиться» при ответе у доски, ребенок, проходя от дома к школе, избегает люков — он не должен наступить ни на одну крышку; или идет каким-то особенно сложным маршрутом.

Одиннадцатилетний мальчик, боясь получить «двойку», утром, выходя из дома, пересчитывает окна в доме напротив; другой подросток вырабатывает сложный ритуал завязывания шнурков на ботинках.

Если проход к школе оказывается случайно закрыт разворачивающейся машиной или развязывается шнурок, дети испытывают ужас и из-за эмоционального напряжения действительно могут не ответить на вопрос учителя или не написать контрольную работу. А неудачи в школе, последовавшие за нарушением ритуала, подкрепляют навязчивые действия.

Ритуалы со временем усложняются, число их увеличивается — из-за страха что-то забыть и лишиться спасительного средства. Образуются целые цепи действий: чтобы удачно выполнить одно, ребенок для подстраховки выполняет другое и т. д. Его внимание сосредоточено на этих бесконечных действиях, на них уходит время и душевные силы.

Особенно легко школьный невроз возникает у тревожно-мнительных, боязливых, «совестливых» детей.

Еще один невроз — истерия. Он может появиться и у детей с характером истероидного типа, и у тех, кому демонстративность несвойственна.

Но в любом случае истерические состояния возникают тогда, когда это выгодно ребенку: они привлекают к нему внимание взрослых, вызывают заботу о себе, иногда обеспечивают возможность «уйти в болезнь» и избавиться, хотя бы на время, от тяжелой ситуации в школе.

В последнее время у школьников чаще всего встречаются вегетативные и сенсомоторные расстройства. Это тошнота и рвота, непрекращающийся кашель или икота, подъем температуры, головная боль и боли в животе, нарушение сердечной деятельности, затруднение дыхания, заикание и др.

«Ученица 11-го класса. Направлена в больницу с жалобами на тошноту и рвоту, возникающие при посещении школы и волнении.

… В школе училась охотно, с 1-го по 5-й класс была отличницей… 1 сентября перед школой почувствовала волнение, тревогу, тошноту. После рвоты состояние выравнялось, но позднее перед школой ежедневно испытывала страх и тошноту.

Боясь, что рвота возникнет в школе, «на людях», вызывала рвоту искусственно. В терапевтическом отделении тошноты не было, но дома в первый же день опять возникли страх и тошнота перед началом занятий в школе.

В воскресенье и каникулярные дни тошнота никогда не появлялась.

Зимой состояние… ухудшилось. Беспокойство, тошнота и страх стали возникать и в других ситуациях: перед посещением театра, кино, музеев. Перед ответом педагогу также испытывала каждый раз волнение и тошноту».

Истерические состояния, возникающие на волне страха перед школой, достаточно мучительны для ребенка. Кроме того, они, как и другие невротические реакции, не способствуют решению исходных проблем.

Ребенок может пролежать в больнице или дома какую-то часть учебного года, но затем он все равно будет вынужден пойти в тот же класс, к тем же учителям.

Его могут освободить от сдачи экзаменов, но в следующем году ожидание следующих экзаменов станет для него еще тяжелее, будет тяготить неопределенность: освободят еще раз или нет?

В конфликтных ситуациях могут возникать и истерические припадки. Протекают они примерно так:

«Мальчик 10 лет… охотно посещал школу. Первые два класса окончил успешно.

Обучение в 3-м классе проходило в другой школе, чем он был недоволен.

В связи с частыми болезнями до школы мальчика все опекали, он был кумиром семьи, что способствовало воспитанию в нем эгоцентризма, повышенных требований к окружающим, формированию необоснованных претензий…

В новой школе с сентября «начались нелады». После случайной двойки и выговора, сделанного матерью, мальчик «забился в припадке». Громко рыдал, «выгибался дугой», «щелкал зубами». Мать неожиданно позвали, она вышла из комнаты, мальчик остался один: припадок тут же прекратился. Аналогичные припадки повторялись после школьных или домашних неприятностей».

Истерический припадок продолжается от нескольких минут до часа, особенно при повышенном внимании со стороны окружающих, но, если ребенок лишается зрителей, быстро заканчивается.

«ШКОЛЬНЫЙ НЕВРОЗ» КАК РЕАЛИЯ СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- «ШКОЛЬНЫЙ НЕВРОЗ» КАК РЕАЛИЯ СОВРЕМЕННОГО НАЧАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

- Каганова Татьяна Ивановна

- д-р мед. наук, профессор, заведующий кафедрой педиатрии Института профессионального образования Самарского государственного медицинского университета,

- РФ, г. Самара

- E-mail: kaganovati@rambler.ru

- Мостовая Людмила Ивановна

канд. мед. наук, старший преподаватель Самарского государственного медицинского университета,

Цель исследования — выявление проявлений и причин «школьного невроза» у учащихся начальной школы.

В результате проведенного исследования были выявлены часто встречающиеся проявления «школьного невроза» у учащихся 3 классов (раздражительность, плаксивость, тревожность, страхи, снижение успеваемости, вегетативные проявления) и группы причин (взаимодействие со сверстниками, с учителем, учебная нагрузка), а также показана важность ранней профилактики посредством психологического сопровождения школьного обучения.

ABSTRACT

The purpose of research — the identification of the causes and manifestations of the “school of neurosis” in elementary school students.

The study identified common manifestations of “the school of neurosis” in grade 3 students (irritability, tearfulness, anxiety, fears, decline in academic performance, autonomic manifestations), and groups of causes (interaction with their peers, with the teacher, teaching load), as well It shows the importance of early prevention of psychological support through schooling.

Ключевые слова: школьный невроз; школьная дезадаптация; тревожность; страхи; вегетативные проявления; трудности взаимодействия; ранняя профилактика; психологическое сопровождение учебного процесса.

Keywords: school neurosis; school maladjustment; anxiety; fear; autonomic manifestations; the difficulties of interaction; early prevention; psychological support of the educational process.

В последнее десятилетие участились случаи обращения к врачам и психологам, связанные с нарушением самочувствия и поведения детей школьного возраста.

Описываемые родителями проявления в целом укладываются в соматоформную симптоматику, хотя они и не нарушают здоровье ребенка с угрозой для его жизни, но могут значительно ухудшать качество его жизни [4].

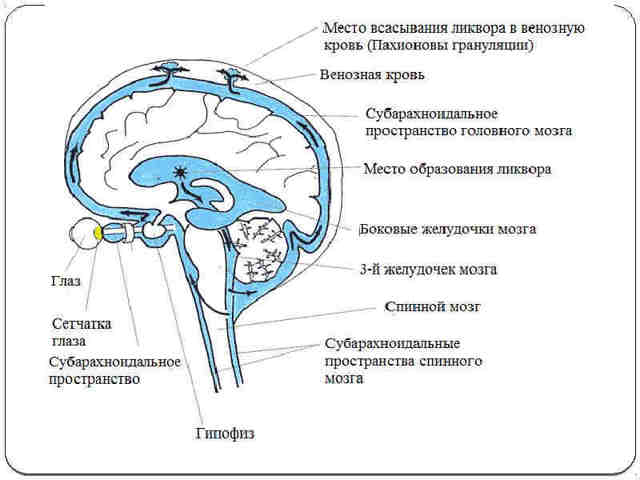

Ведущими критериями в диагностике данных расстройств являются наличие психотравмирующей ситуации, неспособность личности справиться с ней самостоятельно, непосредственная связь возникающей симптоматики с патогенной ситуацией, т. е. наличие психологического конфликта, из которого истекают соматоформные, вегетативные расстройства, а также большая эффективность методов психотерапии в сравнении с медикаментозным лечением [2].

В зависимости от вида расстройства его проявлениями могут быть недостаток витальной энергии, вялость, сонливость, раздражительность, быстрая астенизация, затрудненное засыпание, поверхностный и тревожный сон ночью, сонливость днем, головные боли, снижение концентрации и устойчивости внимания, объема памяти; тревога, разнообразные страхи и их физиологические корреляты, проявления социофобии; достаточно устойчивые, иногда носящие характер навязчивости мысли, импульсы, образы, боязнь причинить вред себе или другим людям [4].

Название «школьный невроз» не является научным. Чаще всего под этим скрываются психосоматические реакции и расстройства, аффективные расстройства, чаще всего в форме различных фобий.

Вышеописанные симптомы часто возникают под влиянием такой психотравмирующей ситуации, как обучение в школе.

Начало школьного обучения является переломным моментом в жизни каждого ребенка, так как связано с перестройкой всей его жизни: другой режим дня, необходимость учить уроки, новые межличностные отношения.

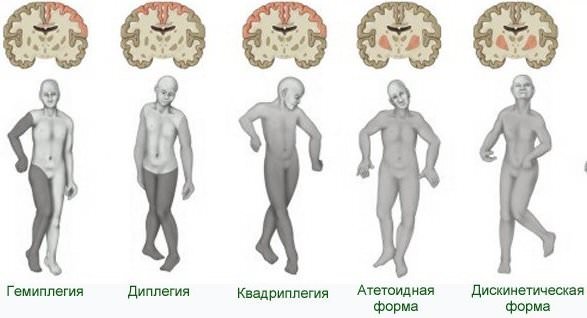

«Школьный невроз» является следствием школьной дезадаптации — невозможности обучения и адекватного взаимодействия ребенка с окружением в рамках конкретного образовательного учреждения. Этим термином фактически определяются любые затруднения, возникающие у ребёнка в процессе обучения [1].

Понятие «школьный невроз» объясняет причины отклонений в поведении и нарушений здоровья более глубоко. В это понятие включаются негативные воздействия со стороны педагога, трудности взаимодействия с одноклассниками, погрешности семейного воспитания, индивидуально-личностные особенности детей [3].

К факторам, лежащим в основе дезадаптации, можно отнести:

По данным А.Б. Царевой, для школьников-подростков характерен высокий уровень невротизации. Более чем у половины из группы исследования выявлен высокий уровень ситуативной и личностной тревожности.

Это означает, что они предрасположены к невротическим расстройствам [3]. Соответственно, можно предположить, что учащиеся младшей школы подвержены т. н.

невротическим реакциям еще в большей степени, чем подростки.

Проведенное исследование опиралось на запрос родителей младших школьников, обеспокоенных психологическим и соматическим состоянием детей, проблемами их успеваемости.

Выборку составили 58 третьеклассников самарских общеобразовательных школ в возрасте 8—10 лет и их родители.

Исследование включало анкетирование родителей и тестирование детей методикой диагностики уровня школьной тревожности Филлипса и проективной рисуночной методикой «Несуществующее животное».

Показатели невротизации учащихся, выявленные при помощи анкетирования родителей, представлены ниже:

- раздражительность (91,8 %);

- страхи, связанные со школой (83,3 %);

- эмоционально-негативные высказывания в адрес школы, учителей, одноклассников (76,5 %);

- трудности сосредоточения на выполнении домашнего задания, затрачивание чрезмерно большого времени (68 %);

- трудности понимания учебного материала по основным учебным предметам (63 %);

- физиологические корреляты страхов (тошнота, рвота, боли в животе, частое мочеиспускание, не имеющие медицинского объяснения и не поддающиеся лечению) (49,3 %);

- плаксивость (22,1 %);

- нарушения сна (позднее засыпание, раннее пробуждение, беспокойный сон, ночные кошмары) (11,9 %).

Родителям также было предложено написать в анкете в свободной форме, в чем причины проблем ребенка.

Часть высказываний отражает проблемы высокой загруженности детей: «Домашнее задание задают огромное, один ребенок никогда бы не справился, помогаем всей семьей», «Дочь сидит с уроками до 12, до часу ночи, часто плачет, потом не может заснуть», «Ребенок все выходные делает «домашку», хотя обещали на выходные не задавать». Некоторые причины невротизации касаются взаимоотношений учащегося со сверстниками: «Соседка по парте берет все, что захочет, ручки, стерки, кладет к себе в портфель, потом говорит, что ничего не брала. Под локоть может специально толкнуть. Моя плачет. Просила рассадить их, учительница сказала, что будет пересаживать каждые два месяца, пусть потерпит», «Мальчик в классе есть психованный, может подойти, стукнуть ни за что. Ни учитель, ни родители ничего не делают. Сын нервничает из-за него, боится, что он столкнет его с лестницы». Немало родителей недовольны учителем и считают его причиной беспокойства и страхов ребенка: «Классный руководитель очень язвительная, замечания делает так, что ребенок боится инициативу проявлять, может «на смех поднять» перед всем классом, а ведь нам ее хвалили, мы именно к ней шли в класс, теперь жалеем», «Учителю дети безразличны, сплошная показуха, родители поделки делают, рисуют, она выставки устраивает», «Учитель детей стравливает, никогда в ситуации не разберется, не выслушает, поощряет ябедничество». Не все дети способны усваивать программу обучения, что и является причиной дезадаптации: «Контрольными работами замучили, пугают, двойки ставят. Как только контрольная, у дочери то истерика, то температура поднимется, то живот болит», «У меня мальчик левша, делает медленнее, чем другие дети, отстает. Учительница не подойдет, не поможет. Потом сами дома каждую тему разбираем». Соматоформная и вегетативная симптоматика, носящая психосоматический характер, приводит к ипохондрическому реагированию, «уходу в болезнь» от неприятной ситуации и вызывает дополнительную нагрузку для педиатров, хотя реально дети и их семьи нуждаются в психологической помощи.

Анализ структуры школьной тревожности младших школьников показал, что наиболее выраженными факторами в структуре общей школьной тревожности являются страх самовыражения (49,3 %), страх публичной проверки знаний (54,4 %) и страх в отношениях с учителями (42,5 %).

Учащиеся со страхом самовыражения испытывают выраженное беспокойство в ситуациях самопрезентации и стараются избегать их.

Часто они получают низкие оценки не потому, что у них недостаточно знаний или слабо развиты необходимые навыки, а потому, что их «парализует» сама ситуация самовыражения перед другими людьми.

Школьники со страхом проверки знаний, даже выучив урок, переживают о том, что не смогут ответить и боятся негативной оценки учителя, его порицания. Эти дети могут отвечать на вопросы учителя только индивидуально или письменно.

Когда ребенок плохо отвечает у доски и во время урока, но при этом хорошо пишет контрольные работы, у учителя возникают сомнения в самостоятельности его работ. Учащиеся со страхом в отношении учителя стараются лишний раз не обращать на себя внимание педагога, даже если чего-то не понимают в изучаемом материале.

Анализ рисунков младших школьников показывает, что у 93,5 % повышен уровень тревожности, 49,3 % имеют низкую самооценку, 40,8 % эгоцентричны, 32,3 % испытывают потребность в эмоциональной поддержке, 30,6 % характеризуются выраженной инфантильностью.

Большую роль в социальной адаптации младших школьников имеет воображение.

Анализ рисунков и названий показал, что многие учащиеся вместо несуществующего животного рисовали реальных животных, героев мультфильмов и художественных фильмов, а названия животных, как правило, представляли собой сочетание названий реально существующих зверей или были связаны с их анатомическими особенностями. Это говорит о несформированности способности к фантазированию, невозможности внутренней переработки межличностных конфликтов, стресса, фрустрации.

Таким образом, практически все обследованные младшие школьники имеют те или иные проявления «школьного невроза».

Самым частым из проявлений является повышенная тревожность, в структуре которой преобладают страх самовыражения, страх публичной проверки знаний и страх в отношениях с учителями.

Наряду с тревожностью выявляются низкая самооценка, эгоцентричность, инфантильность, проблемы в семье. Перечисленные особенности могут служить факторами, невротизирующими ребенка, препятствующими формированию школьной адаптации.

Ранняя профилактика «школьных неврозов» в настоящее время представляет собой насущную необходимость. Снижение темпов эмоционально-волевого развития, инфантилизм, тревожность, высокая школьная и внешкольная нагрузка ставят перед детьми проблемы, с которыми они не могут справиться самостоятельно.

Главным в профилактической работе является создание педагогических и социально-психологических условий для успешного обучения в начальной школе, достигающееся при помощи психологического сопровождения учащихся.

Сопровождение должно включать в себя не только работу с самими учащимися, но также с педагогами и родителями.

Список литературы: