Гемангиобластома мозжечка головного мозга причины, симптомы и лечение

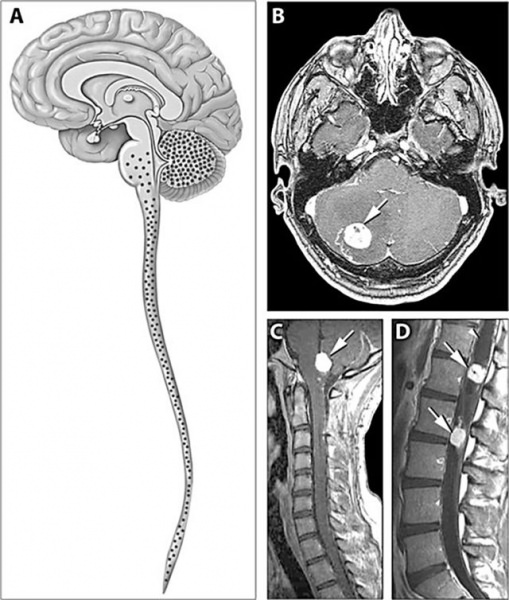

Гемангиобластома – это доброкачественная опухоль, возникающая из кровеносных сосудов мозга. Чаще всего она образуется в мозжечке, но бывают случаи локализации в стволе головного мозга, в спинном мозге.

Чаще всего, в 85%, опухоль располагается в мозжечке. До 12% генмагиобластом обнаруживаются в спинном мозге, еще около 2% – в продолговатом.

«Важно! Данный вид новообразований встречается примерно в 2% случаев всех мозговых опухолей».

Типичный возраст пациента с гемангиобластомой – от 40 до 60 лет. У 20-30-летних людей заболевание развивается реже, но также чаще всего носит наследственный характер. Природа болезни осложнена тем, что сопровождается множественными опухолями внутренних органов.

Причины возникновения

Около 10% случаев являются проявлением наследственных патологий (факоматоза, болезни Гиппеля-Ландау). В этом случае медицина говорит о патологических отклонениях на хромосомном уровне (3-я хромосома).

«Важно! Предрасположенность к такого рода опухолям передается по наследству».

Но большинство случаев заболевания не является унаследованным – люди приобретают его в зрелом возрасте в результате воздействия неблагоприятных факторов.

- контакты с канцерогенными веществами – бензолом, фенолформальдегидом, смолами, асбестом, винилхлоридом и др.;

- различные ионизирующие облучения;

- инсоляция, избыточное нахождение на солнце;

- онковирусы, к которым относятся ретровирус, герпес, аденовирус.

Сочетание провоцирующих факторов усиливает риск появления болезни.

Классификация

Все гемангиобластомы условно делятся на микроскопические и макроскопические. Каждая из этих категорий, в свою очередь, структурируется по строению опухоли.

Среди микроскопических выделяют три подвида:

Макроскопические гемангиобластомы бывают:

«Важно! Как правило, гемангиобластомы состоят из трех различных типов клеток».

Симптомы

Проявления болезни различны в зависимости от локализации опухоли. Для лучшей диагностики медицина рассматривает три группы симптомов: общемозговые, мозжечковые и отдаленные.

Общемозговые симптомы болезни проявляются при всех локализациях новообразования. Возможна выраженная гидроцефалия, или водянка головного мозга (скопление цереброспинальной жидкости, отток которой нарушается).

Из-за застоя жидкости повышается внутричерепное давление, в результате которого больного мучают головокружения, постоянные головные боли (особенно в области затылка). Характерно, что эти боли не снимаются приемом анальгетиков. Бывают приступы тошноты, позывы на рвоту (явление получило название «застойного лабиринта»).

Тошнота и рвота могут проявляться вместе с головной болью, либо как отдельный симптом. Спровоцировать рвоту с сильным головокружением может резкий поворот головы или смена положения тела (синдром Брунса).

Отдаленные проявления – это судороги, нарушения движений и чувствительности, расстройства работы кишечника и мочевого пузыря, параличи, в том числе параличи черепно-мозговых нервов.

Мозжечковые симптомы связаны с нарушением координации движений. У больного непривычно меняется почерк (мегалография), он пишет более крупными буквами, чем раньше. Изменяется характер его движений. При поражении червя мозжечка больному тяжело удерживать тело в вертикальном положении.

Человек становится неустойчивым при ходьбе, шатается (динамическая атаксия), совершает несбалансированные движения конечностями (асинергия), наклоняет голову, принимает необычные положения тела. Движения становятся более размашистыми (дисметрия). Речь замедляется (артикуляционная атаксия).

Могут ощущаться явления мышечной гипотонии: слабость мышц, дрожь. В начале болезни эти проявления наблюдаются на той стороне, где непосредственно расположена опухоль в мозжечке.

Однако ее клетки быстро разрастаются. Это приводит к распространению двигательных нарушений на новые области тела, что затрудняет диагностику.

Поэтому важно провести диагностику мозжечковой гемангиобластомы как можно раньше, пока ее намного легче идентифицировать.

При данном виде опухоли возможна смерть больного. Это может произойти из-за сдавливания и паралича дыхательного центра мозга. Еще одна причина – мозговая дислокация, при которой миндалины мозжечка выдавливаются в затылочное отверстие.

Диагностика

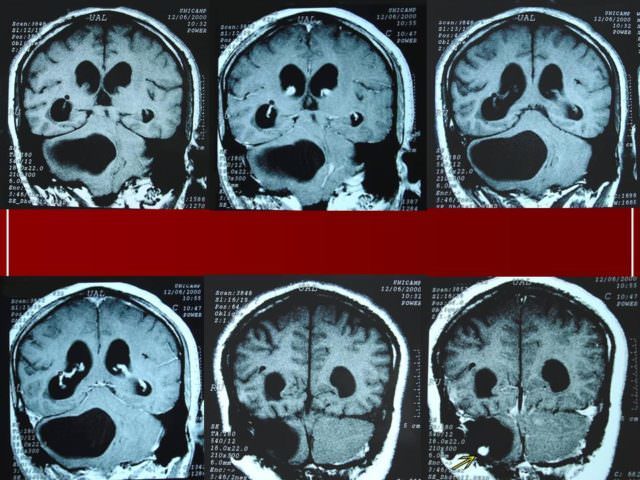

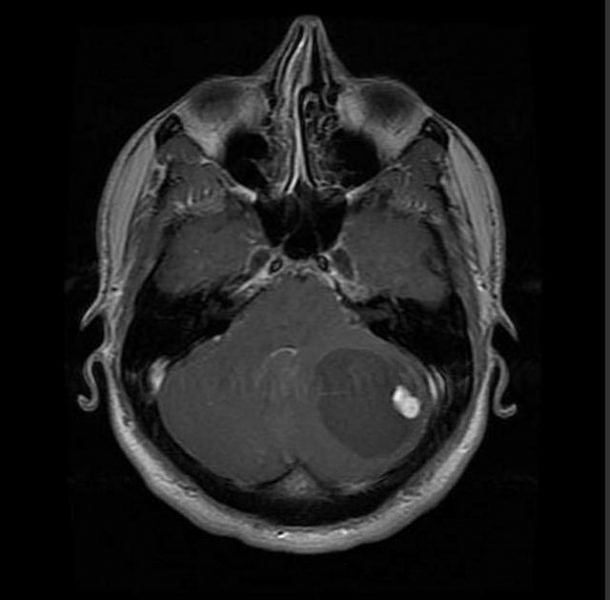

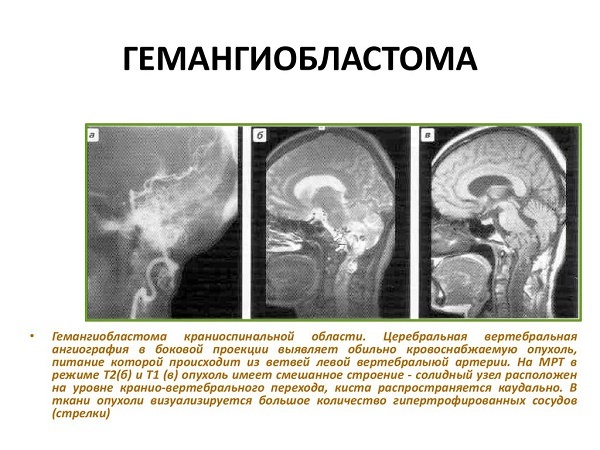

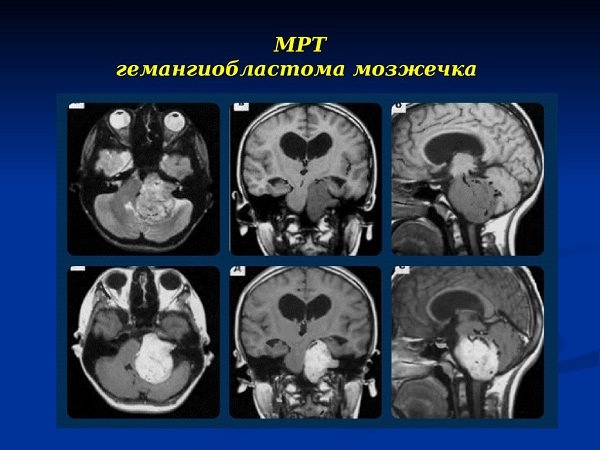

Для постановки диагноза используют компьютерную и магнитно-резонансную томографию мозга, эхоЭГ и ЭЭГ, церебральную и спинальную ангиографию.

Обязательно проводится офтальмологическое обследование. Часто именно результаты осмотра врача-офтальмолога выявляют патологии зрительных нервов, позволяющих заподозрить мозговую опухоль.

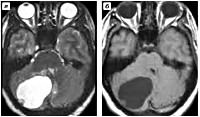

Сложность при диагностике заключается в том, что общемозговые симптомы могут быть более ярко выраженными, чем мозжечковые. Кроме того, отдельные проявления гемангиобластомы являются признаками множества других патологий, связанных с различными системами организма. Без комплексного обследования симптомы одного заболевания можно принять за появления другого, что приведет к неправильному диагнозу и лечению. МРТ является важной частью обследования, позволяющей дифференцировать опухоль от внутримозговой гематомы или черепно-мозговой травмы.

Заподозрить гемангиобластому мозжечка может самый первый осмотр врача-невропатолога. Во время него человека просят встать в так называемую позу Ромберга: стоя прямо сдвинуть ступни, немного поднять голову и вытянуть вперед руки.

Человек с нарушениями мозжечка в такой позе теряет равновесие и даже может упасть. Если опухоль односторонняя, он клонится в сторону ее локализации, если поражен мозжечковый червь – назад. Признаком патологии является также нарушение рефлекторных реакций при падении (опоры и прыжка).

Больной с мозжечковыми нарушениями способен упасть даже при совсем слабом толчке.

Информацию о проблемах с мозжечком несут пальце-носовая, пяточно-коленная и другие пробы. Врач просит пациента попасть с закрытыми глазами пальцем в кончик носа, попасть пяткой в колено другой ноги в положении лежа и т.п. Если мозжечок поражен опухолью, человек, пытаясь совершить такие движения, промахивается.

Методы лечения

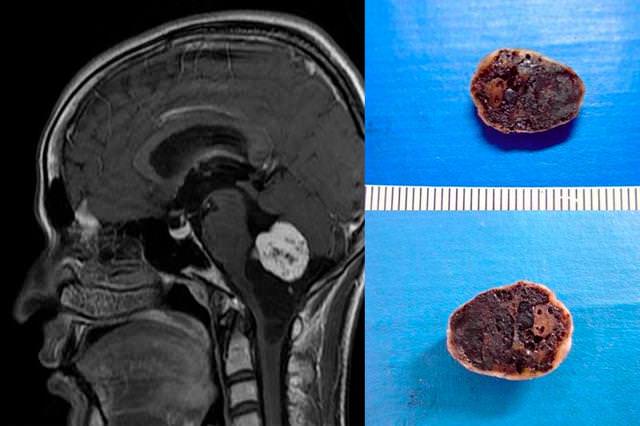

Хирургическая операция проводится методом краниотомии. Для доступа к опухоли и ее удаления снимается участок кости на затылке. Если гемангиобластома кистозная, то откачивается содержащаяся в кисте жидкость. Бывают случаи сдавления опухолью тканей мозгового столба. Тогда больному требуется экстренная операция.

«Важно! Гемангиобластома – доброкачественная опухоль. Пока медицина не придумала лучшего способа лечения, чем ее радикальное удаление».

В некоторых случаях хирургическое вмешательство пациенту противопоказано. Тогда лечение проводится методом лучевой терапии. Это делается для того, чтобы замедлить рост новообразования. Применяется облучение также перед операцией либо сразу после нее. В первом случае – чтобы уменьшить разрастание клеток опухоли, во втором – для окончательного удаления остатков опухоли.

Лучевая терапия назначается больным, у которых выявлены множественные гемангиобластомы. Кроме того, ее используют для предотвращения рецидивов заболевания.

Прогноз

Спорадическая (одиночная) гемангиобластома – заболевание с благоприятным прогнозом. В большинстве случаев (порядка 85%) больные полностью излечиваются.

Однако важное условие для излечения – полное удаление опухоли. Если его не произвести, то велики шансы на рецидив заболевания в скором будущем.

Прогноз выглядит менее оптимистично, если речь идет об опухоли на фоне наследственности (синдром Гиппеля-Ландау). В этом случае болезнь выражена множественно. Даже при полном удалении новообразования нет никаких гарантий, что подобная опухоль не появится в другом отделе мозга.

В любом случае, если пациенту ставится онкологический диагноз, его нельзя воспринимать как приговор. При своевременно выявленном новообразовании современная медицина во многих случаях позволяет проводить качественное и результативное лечение.

Гемангиобластома мозжечка головного мозга причины, симптомы и лечение

Гемангиобластома – сравнительно безопасная опухоль, относящаяся к первой степени злокачественности, не дающая метастаз. Первая степень злокачественности означает, что новообразование состоит из раковых клеток, не слишком сильно отличающихся от нормальных, которые медленно растут.

Обычно опухоли первой степени высоко дифференцированы, что означает, что они состоят из уже созревших клеток, определившихся со своей специализацией, но по каким-то причинам изменившихся в сторону рака.

Недифференцированные опухоли состоят из мутировавших стволовых клеток, не имеющих специализации, которые способны невероятно быстро делиться, а потому во много раз опаснее, чем дифференцированные.

Гемангиобластома относится к опухолям нервной системы, так как преимущественно возникает в её тканях, а именно в тканях органов центральной нервной системы.

Восемьдесят пять процентов всех гемангиобластом поражают мозжечок, 13% — спинной мозг, и только 2% — продолговатый мозг.

Крайне редко подобные новообразования могут возникнуть на зрительном нерве или нервах периферической нервной системы. А ещё реже – в мягких тканях тела.

Структура опухоли представляет собой клубок разросшихся сосудов или клеток, из которых они состоят

Разновидности

Классификация опухоли данного типа основана на нескольких признаках, например, на внутреннем строении её тканей:

- Солидная гемангиобластома составляет 65% всех случаев и состоит из мягкого скопища изменённых клеток, собранных в кучу и окружённых своеобразной капсулой.

- Кистозная представляет собой плотное образование, часто с небольшой капсулой солидной опухоли.

- Смешанный тип встречается только у 5% пациентов и представляет собой солидную гемангиобластому, внутри которой расположены маленькие кистозные образования.

По клеточной составляющей гемангиобластома бывает:

- Ювенильная – соткана из тончайших тесно расположенных капилляров.

- Переходная – состоит из капилляров и стромальных клеток (особая разновидность стволовых клеток, способных превращаться во все ткани организма, кроме клеток крови — это гемопоэтический вид стволовых клеток) в разных пропорциях.

- Чистоклеточная опухоль представляет собой патологически измененные сосуды с большими жёлтыми клетками рака.

Также в классификации довольно часто выделяют месторасположения новообразования: мозжечковая, спинномозговая и т.д.

Механизмы образования и группы риска

Гемангиобластома – это довольно редкая опухоль, считающаяся довольно часто и вовсе доброкачественной опухолью, механизмы возникновения которой по-прежнему остаются неизученными.

Доподлинно известно, что гемангиобластома образуется при наследственной склонности, например при болезни Гиппеля-Линдау, а также при облучениях или длительных негативных воздействий, способных вызвать мутации клеток: отравления, плохая экология, нарушенный гормональный фон и т.д.

В основную группу риска входят люди в возрасте от 40 до 60 лет, в более раннем возрасте около 20-30 лет опухоли подобного типа обычно являются результатом наследственной предрасположенностью и составляет примерно 10%. У такой категории людей помимо неё обычно параллельно развиваются множественные кисты и новообразования других органов.

У детей это заболевание практически не развивается, возможно, это обусловлено медленным ростом опухоли, которую начинают диагностировать примерно к 10- 16 годам и позже.

Симптомы гемагиобластомы

Симптомы новообразования очень сильно зависят от того, где расположилась опухоль. Учитывая, что чаще всего встречается гемангиобластома мозжечка, то и мозжечковые симптомы наиболее ей характерны:

- Нарушения походки.

- Нескоординированные движения.

- Снижение мышечной силы в конечностях, вызванное недостаточностью нервных импульсов, контролирующих силу сокращения.

- Нарушение равновесия в положении стоя. Чаще всего такие больные ходят, сильно наклоняясь в одну сторону, как будто в позе падения.

Довольно часто внутричерепная гемангиобластома любой локализации ведёт к затруднению оттока ликвора, а как следствие – к гидроцефалии с соответствующей симптоматикой: головная боль, тошнота, головокружения, рвота, нарушение функций мозга, если заболевание перешло в тяжёлую форму.

Гидроцефалия является скоплением в мозговых тканях слишком большого количества ликвора – спинномозговой жидкости, омывающей органы центральной системы человека вместо крови и циркулирующей по специальным желудочкам головного мозга, а также центральному каналу позвоночника. Несмотря на то что площадь ЦНС довольно большая, ликвора в организме мало и он постоянно обновляется, вырабатываясь специальными клетками желудочков мозга и удаляясь через клетки-фильтры.

Гематоликворный барьер работает примерно так: кровь через капилляры доставляет питательные вещества к особым барьерным клеткам, защищающим ткани мозга, которые забирают их из крови и транслируют в ликвор, при помощи циркуляции которого они разносятся ко всем нервным тканям ЦНС.

Отходы жизнедеятельности клеток центральной нервной системы также попадают в ликвор, откуда изымаются барьерными клетками и уходят в капиллярный кровоток.

Также ликвор создаёт приятную жидкую среду для тканей мозга и защищает его от удара располагаясь внутри центральной мозговой оболочки как гидроподушка, гасящая удары.

При затруднении оттока ликвора, он начинает в большом количестве скапливаться внутри мозга в его полостях и под черепом.

Мозговые ткани начинают буквально одновременно разрываться изнутри и сдавливаться снаружи.

У детей гидроцефалия часто ведёт к сильному увеличению объёма черепа, который компенсирует нарастающее внутричерепное давление.

У взрослых же кости не такие эластичные, а потому внутренние ткани травмируются намного быстрее, что немедленно сказывается на деятельности всей нервной системы и как результат — на всём организме.

В случае расположения опухоли на нервах периферической нервной системы симптоматика выглядит как нарушение деятельности конкретного нерва, например, ухудшения зрения, или невралгия.

Распознать опухоль в мягких тканях довольно трудно, пока она не начнёт прощупываться или не дорастёт до размеров, когда начнёт мешать работе внутренних органов.

Диагностика

Диагностика гемангиобластомы довольно затруднена, так как её симптоматика зависит от места расположения и часто походит на многочисленные заболевания центральной системы, а иногда даже на простой отит.

Сама опухоли выявляется чаще всего при проведении томографии, именно МРТ позволяет отделить её от абсцесса, кисты и других внутричерепных образований. Однако, только гистологический анализ позволит определить, что опухоль является именно гемангиобластомой, а не какой-то другой разновидностью онкологии.

Методы лечения

Проблемами геманиобластом занимаются такие специалисты, как неврологи и нейрохирурги. Невролог проводит диагностику опухоли и контролирует процесс восстановления, а нейрохирург занимается непосредственным удалением проблемы.

Вылечить гемагиобластому можно только удалив скопление патологичных клеток, при том, стенки, изолирующие её от окружающих тканей можно не трогать. Иногда её удаляют не полностью, а лишь частично, чтобы она не создавала препятствий для ликвора, а также не давила на мозговые ткани.

При сильном развитии гидроцефалии снимают внутричерепное давление путём искусственного оттока ликвора через пункцию одного из желудочков (сообщающиеся полости с ликвором в головном мозге).

Так как это не метастазирующая опухоль, то помимо оперативного вмешательства иных действий чаще всего не требуется. Крайне редко применяется лучевая терапия, если вероятные последствия хирургического вмешательства хуже, чем после облучения, такое бывает при множественных гемангиобластомах головного мозга, а также возможен новый рост, после неполного удаления.

Прогноз

- Чаще всего после удаления опухоли наступает полное излечение, но вероятен и рецидив, если какая-то часть её тела осталась.

- В случае, когда опухоль была довольно запущена с ообразованием длительной развитой гидроцефалии, то могут остаться последствия травм мозговых тканей в виде ДЦП или иных проявлений нарушений деятельности ЦНС.

- Не очень хороший прогноз после лечения у пациентов с болезнью Гиппеля-Линдау, во время которой больной поражается большим количеством всевозможных опухолей различной степени злокачественности.

Гемангиобластома: симптомы, лечение и причины возникновения

Гемангиобластома – это опаснейшее новообразование, поражающее центральную нервную систему. Лечение возможно только при помощи хирургического вмешательства и полного удаления опухоли. Что представляет собой гемангиобластома

Гемангиобластома – это доброкачественное новообразование, которое поражает сосуды и отделы головного мозга. От всех опухолей, располагающихся в области головного мозга, оно занимает всего 2%. Обычно эту патологию диагностируют у людей после 40 и пожилого возраста.

Примерно в 15% возникновения новообразования виной служит наследственное заболевание Гиппеля-Линдау – факоматоз. Эта патология всю жизнь сопровождается возникновением каких-нибудь образований в организме: кист в яичниках, феохромоцитом, поражений сетчатки и в других не менее страшных местах.

Если человеку факоматоз передался по наследству, то его можно обнаружить и в 25-35 лет.

Почему появляется гемангиобластома

Почему появляется гемангиобластома

Первое, что может сформировать опухоль – это факторы среды. Если человек находился под влиянием канцерогенных сред, таких как: радиоактивное излучение, высокая инсоляция, то есть высокий риск появления данного заболевания, вирусы, онкогенной природы (аденовирусы, рестровирусты, герпесвирусы). Также опасно взаимодействие или неправильное пользование канцерогенных веществ (бензол, винилхлорид, асбест, нефть и другие).

Еще одной причиной возникновения заболевания может являться наследственность. При передаче патологии Гиппеля-Линдау, происходит мутирование 3 хромосомы, которая нарушает образование ингибитора опухолевого роста. Такая болезнь передается аутосамно-доминантно.

Какие симптомы возникают при гемангиобластоме

Симптомы при гемангиобластоме

Признаки этой патологии зависят от того, в каком месте она расположена. Чаще всего гемангиобластома поражает мозжечок, очень редко – червь. Доброкачественное образование в спинном мозге встречается немного (4-12%) чаще, чем головного (3-4%). Чтобы диагностировать заболевание, создается клиническая картина и общемозговых, отдаленных и мозжечковых признаков.

При общемозговых симптомах начинает нарушаться отток спинномозговой жидкости и возникает гидроцефалия и сильный отек. Это сопровождается головокружением и головной болью, которая не устраняется даже при помощи лекарственных препаратов.

Болевые ощущения могут возникать в разных областях, однако больше всего возникают в районе затылка. Когда окулист проводит офтальмоскопию на первичных ступенях опухоли можно обнаружить застойные диски зрительных нервов.

Часто этот застой, выражается следующими признаками: тошнота, головокружение, рвота, отечность. Когда возникает лабиринитит, то необходимо защита гемангиобластомы от различных воспалительных процессов вестибулярного аппарата.

При ярковыраженных общемозговых признаках очень трудно обнаружить мозжечковый синдром, что значительно усложняет обнаружение доброкачественной опухоли.

Что касается отдаленных симптомов, то может возникнуть:

- склероз черепно-мозговых нервов;

- тремор;

- паралич;

- нарушение чувствительности.

Главным симптомом мозжечковой опухоли является мозжечковая атаксия. Если затронут опухолью червь, то это может сопровождаться нарушением координации, позы, нарушением движений.

Для таких пациентов характерно шатание, постоянное качание тела и частичная координация при ходьбе и стоянии, асинергия.

Когда гемангиобластома появляется в полушарии мозжечка, то это может сопровождаться практически полным нарушением координации, которую можно проверить такими пробами, как дотянуться пальцем до носа либо коленно-пяточным способом.

Помимо этого появляются резкие, размашистые движения, нарушения подчерка (он становится слишком крупным и неряшливым), адиадохокинез, медленная, заторможенная речь и трудность держаться на ногах. К другим симптомам можно отнести слабость мышц, сильное дрожание, непроизвольные глазные движения.

Важно: если у человека появляется хоть один из этих симптомов, нужно срочно идти к врачу.[/wpmfc_cab_si] Гемангиобластома мозжечка возникает сначала с одной стороны. Но когда она начинает разрастаться, то происходит передавливание и другого полушария – тогда заболевание начинает носить двухсторонний процесс. При таком раскладе развивается мозжечковый синдром.

На более запущенных стадиях разрастающееся образование все больше начинает давить – это начинает отражаться на психике пациента. Выражается это в повышенной возбудимости, неврастении, астении, депрессии, а также помутнением сознания. Зачастую человек даже не понимает, о чем с ним разговаривают.

Важно: этот вид опухоли достаточно сложно определить. Поэтому, если есть сомнения, нужно проводить полную диагностику.[/wpmfc_cab_si]

Классификация гемангиобластомы

По своей природе гемангиобластомы делятся на 3 типа:

- Солидные. Этот тип опухоли собран в узел и покрыт капсулой. Такой вид опухоли мягкий и окрашен в красно-вишневый цвет. Доброкачественные опухоли этого типа встречаться примерно в 65% от всех гемангиобластом.

- Кистозные. Этот вид характеризуется гладкой кистой. Чаще всего на внешней стенке опухоли можно обнаружить малый узелок.

- Смешанные. В нем происходит сочетание большого узла и большого количества кист.

По внутреннему строению их делят также на 3 вида:

- Ювенильный. Такой тип образования состоит из тоненькой сети капилляров, тесно соприкасающихся между собой.

- Переходный. Этот тип содержит в равном количестве тонкостенные капилляры, стромальные клеточки.

- Чистоклеточный. Здесь отмечены множественные желтенькие клетки, которые находятся на пораженных сосудах.

Диагностика гемангиобластомы

Диагностика гемангиобластомы при помощи МРТ

Обнаружить гемангиобластому очень непросто, так как она не имеет специфичности признаков, общемозговые симптомы являются намного сильнее мозжечкового, и за счет этого, необходимы специальные дополнительные исследования.

В первую очередь важно попасть в руки квалифицированного врача-невролога. Также необходимо провести диагностику глаз у окулиста, который может обнаружить застойные диски и уже по этому признаку продолжить дальнейшую диагностику. Далее будут необходимы следующие процедуры:

- электроэнцефалограмма;

- реоэнцефалография;

- эхоэецефалография;

- магнитно-резонансная терапия головного мозга.

Именно МРТ головного мозга поможет увидеть всю картину развития и локализации опухоли, а также отличить от абсцессов, гематом, кист и травм в головном мозге. Как только будет обнаружено заболевание, необходимо насколько это возможно быстрее сделать операцию.

Чтобы убедиться полностью в диагнозе, необходимо сделать биопсию, и с помощью гистологического исследования можно сделать окончательный вывод. Биологический материал для исследования можно взять либо в процессе оперирования, либо с помощью пробы биопсийного материала.

Как лечить гемангиобластому

Единственным способом лечения гемангиобластомы является операция по удалению доброкачественной опухоли

К сожалению, на сегодняшний день медицина не имеет альтернативных методов борьбы с гемангиобластомой. Поэтому единственным шансом остаться в живых является операция по удалению доброкачественной опухоли.

Хирургическое вмешательство проводится с помощью краниотомии. Эта процедура проводится в районе большого затылка. Пораженный участок удаляют и проводят резекцию дужки атланта. Далее начинается удаление крупного узла. Если происходит удаление кистозного типа гемангиобластомы, то устранение узла кооперируют совместно с внутренностью кисты, хотя обычно в устранении стенок нет необходимости.

При мозжечновом синдроме необходима экстренная операция по удалению доброкачественного новообразования, потому что происходит передавливание мозгового ствола.

Процедура проходит следующим образом: через небольшое отверстие в затылочной части головы удаляют саркому.

Если передавился мозговой ствол, то у человека начинает падать давление внутри черепа и необходимо заранее взять пункцию желудочка.

Когда во время операции происходит неполное устранение опухоли, которое не способно обеспечить полноценный отток ликвора из черепной коробки, то тогда необходимо провести шунтирование: вентрикулостомию, дренирование либо шунтирование.

Иногда пациентам требуется облучение, но это только лишь в тех случая, когда есть противопоказания к проведению операции. Такие случаи возникают, если саркома разрослась и дала метастазы, а также, если ее не полностью удалили.

Каков прогноз после операции?

Всех пациентов волнует вопрос: сколько ему осталось жить после операции? Каждый надеется на благоприятный исход, но не многий знает, что будет дальше. Если гемангиобластома доброкачественная, то после удаления жизнь удается сохранить.

В 90% случаев прогноз благоприятен и человек может жить полной жизнью. Однако при не полном удалении может начаться стремительный рецидив, особенно это касается тех пациентов, которые имеют заболевание Гиппеля-Линдау.

Гемангиобластома

Гемангиобластома — берущая начало в кровеносных сосудах доброкачественная опухоль головного мозга с преимущественной локализацией в мозжечке. Клинические симптомы гемангиобластомы зависят от ее расположения и могут включать головные боли, головокружения, тошноты, астению, застойные диски зрительных нервов, мозжечковый синдром (атаксия, нистагм, мышечная гипотония, интенционный тремор), двигательные и чувствительные нарушения, нарушения функции черепно-мозговых нервов и тазовых органов. Основу диагностики гемангиобластомы составляет МРТ головного мозга и гистологическое исследование образца опухоли. Самым эффективным способом лечения в отношении гемангиобластомы является ее полное удаление.

Гемангиобластома

Подобно другим новообразованиям нервной системы (краниофарингиоме, астроцитоме головного мозга, ганглионевроме, ганглионейробластоме, менингиоме и др.) гемангиобластома может развиваться в результате воздействия на организм различных канцерогенных факторов.

К последним относится ионизирующее излучение, повышенная инсоляция, контакт с производственными канцерогенными веществами (асбестом, бензолом, винилхлоридом, нефтяными и каменноугольными смолами, фенолформальдегидом и пр.

), онкогенные вирусы (например, ретровирусы, аденовирусы, вирус герпеса).

Гемангиобластома, входящая в состав болезни Гиппеля-Линдау, имеет наследственную этиологию и связана с генетической мутацией в третьей хромосоме, приводящей к нарушению синтеза супрессора опухолевого роста. Наследуется аутосомно-доминантным путем.

По макроскопическому строению в неврологии выделяют 3 группы гемангиобластом: солидные, кистозные и смешанные. Солидная (мягкотканная) гемангиобластома состоит из опухолевых клеток, собранных в единый окруженный капсулой узел, имеющий мягкую консистенцию и темно-вишневый цвет.

Она составляет около 65% всех гемангиобластом. Кистозная гемангиобластома представляет собой гладкостенную кисту. В большинстве случаев на стенке кисты имеется небольшой солидный узелок.

Примерно в 4-5% случаев встречаются гемангиобластомы смешанного типа, характеризующиеся наличием солидного узла, внутри которого расположены многочисленные кисты.

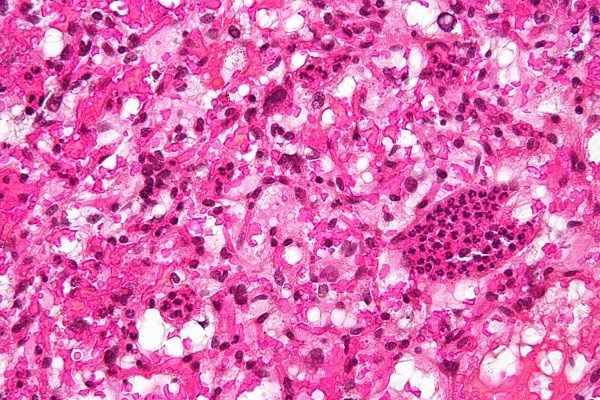

По микроскопическому (гистологическому) строению выделяют следующие варианты гемангиобластомы: ювенильную, переходную и чистоклеточную.

Ювенильная гемангиобластома состоит в основном из тонкостенных капилляров, которые близко примыкают друг к другу. Переходная гемангиобластома примерно в равном соотношении содержит капилляры и стромальные клетки.

Чистоклеточная гемангиобластома отличается многочисленными желтоватыми клетками, расположенными на патологически измененных сосудах.

Клинические проявления гемангиобластомы зависят от ее локализации. В качестве внутримозговой опухоли полушарий мозга гемангиобластома выступает крайне редко. В 80-85% случаев она поражает гемисферы мозжечка, намного реже — его червь. Гемангиобластома спинного мозга по различным данным встречается в 3-13% случаев, гемангиобластома продолговатого мозга в 2-3% случаев.

Клиническая картина гемангиобластомы мозжечка складывается из общемозговых, мозжечковых и отдаленных симптомов. Общемозговая симптоматика гемангиобластомы обусловлена нарушением оттока цереброспинальной жидкости и нарастающей гидроцефалией.

Характерна головная боль, практически не исчезающая на фоне приема анальгетиков и сосудорасширяющих препаратов. Она может затрагивать любые области, но чаще локализуется в затылке. При офтальмоскопии на ранних стадиях гамангиобластомы выявляются застойные диски зрительных нервов.

Нередко наблюдается так называемый «застойный» лабиринтит, сопровождающийся интенсивным системным головокружением, тошнотой и рвотой.

Лабиринтит застойного генеза и связанная с ним вестибулярная атаксия требуют дифференциации гемангиобластомы от воспалительных поражений внутреннего уха при среднем отите, функциональных нарушений при аэроотите, токсического поражения лабиринта при холестеатоме уха, болезни Меньера и сосудистых нарушений (хронической ишемии головного мозга).

Следует отметить, что общемозговая симптоматика может быть настолько выражена, что за ней с трудом выявляется собственно мозжечковый синдром, что существенно затрудняет диагностику гемангиобластомы.

К этому примешиваются разнообразные отдаленные симптомы гемангиобластомы, в числе которых могут быть параличи черепно-мозговых нервов, судорожный синдром, пирамидные нарушения (парезы или параличи); реже отмечаются расстройства чувствительности.

К симптомом поражения мозжечка при гемангиобластоме относится в первую очередь мозжечковая атаксия. Гемангиобластома червя мозжечка проявляется статической атаксией, т. е. расстройством позы и ходьбы.

Типичны шаткость или падение в позе Ромберга, вынужденно наклоненное положение головы, «пьяная» походка, латеропульсия (отклонение тела в сторону) при ходьбе, нарушение синхронизации движений (ассинергия).

При локализации гемангиобластомы в полушарии мозжечка преобладает динамическая атаксия (нарушение координации движений), которая выявляется при помощи пальце-носовой и коленно-пяточной проб.

Как и для других опухолей мозжечка, типичны избыточные несоразмерно размашистые движения (дисметрия), слишком крупный почерк (мегалография), расстройство быстрой смены движений (адиадохокинез), замедленная скандированная речь (артикуляционная атаксия). К прочим признакам поражения мозжечка относятся нистагм, мышечная гипотония, интенционный тремор.

В начале развития гемангиобластомы мозжечка нарушения отмечаются только на стороне локализации опухоли. Однако по мере роста гемангиобластомы она начинает сдавливать противоположное полушарие мозжечка и процесс принимает двусторонний характер.

Присоединение симптомов поражения червя мозжечка, возникающих в результате его сдавления, приводит к развитию тотального мозжечкового синдрома.

На поздних стадиях гемангиобластома зачастую сопровождается психическими расстройствами, часто в виде астении, депрессивного невроза или неврастении, и нарушением сознания в виде оглушенности.

Гемангиобластома спинного мозга и полушарий головного мозга проявляется соответствующими ее локализации нарушениями чувствительности и двигательной сферы, а также расстройством функции кишечника и мочевого пузыря.

Затруднения в диагностике гемангиобластомы связаны с неспецифичностью ее клинических проявлений, маскировкой неврологического дефицита и мозжечкового синдрома под выраженной общемозговой симптоматикой.

Тщательный неврологический осмотр и дополнительная консультация офтальмолога, в ходе которой выявляются застойные диски зрительных нервов, позволяют заподозрить наличие внутричерепного объемного образования.

При этом, кроме обычного первичного обследования в виде ЭЭГ, РЭГ и Эхо-ЭГ, пациенту в обязательном порядке должно быть проведено МРТ головного мозга.

В большинстве случаев исследование послойных горизонтальных и сагиттальных срезов, полученных при проведении МРТ, позволяет установить локализацию опухолевого процесса и дифференцировать его от абсцесса головного мозга, внутримозговой гематомы, очага демиелинизации при рассеянном склерозе, последствий тяжелой черепно-мозговой травмы, кисты головного мозга Окончательная диагностика гемангиобластомы и определение ее микроскопического типа возможны лишь после гистологического изучения образца опухоли. Необходимые для исследования опухолевые ткани могут быть получены в результате стереотаксической биопсии мозга или в ходе операции по удалению опухоли.

Единственным радикальным способом лечения при гемангиобластоме является ее полное удаление.

В качестве оперативного доступа применяется краниотомия с удалением участка затылочной кости в области большого затылочного отверстия и резекцией дужки I шейного позвонка. Затем производится полное удаление солидного узла опухоли.

При кистозном характере гемангиобластомы удаление узла сочетают с аспирацией содержимого кисты, стенки которой зачастую не требуют удаления.

Удаление опухоли мозжечка может проводиться в экстренном порядке при вклинении мозжечка в большое затылочное отверстие и сдавлении ствола мозга. В таких случаях для понижения внутричерепного давления предварительно производят пункцию бокового желудочка.

Если в ходя операции возможно лишь частичное удаление гемангиобластомы, не обеспечивающее нормальный ликвороотток из полости черепа, то дополнительно производится шунтирующая операция: вентрикулостомия, наружное ветрикулярное дренирование или вентрикулоперитонеальное шунтирование.

Лучевая терапия может применяться при наличии противопоказаний к проведению хирургического лечения, в случае множественного характера гемангиобластомы или в качестве противорецидивного лечения при ее неполном удалении.

Доброкачественный характер гемангиобластомы обеспечивает благоприятный прогноз при ее полном удалении, которое возможно в 80-85% заболевания. Частичное удаление опухолевых клеток солидного узла приводит к послеоперационному рецидиву опухоли. Ухудшает прогноз гемангиобластомы диагностирование у пациента болезни Гиппеля-Линдау.

Гемангиобластома

Гемангиобластома — это гистологически доброкачественная опухоль, которая состоит из кровеносных сосудов. Встречается довольно редко. Возникает гемангиобластома чаще всего в мозжечке, реже в стволе головного мозга и в спинном мозге.

статьи:

Данная опухоль может образовывать кисты и твердые компоненты. Это единичные образования, которые возникают у людей среднего возраста (35-36лет).

Гемангиобластома имеет неясное гистологическое происхождение, но, предположительно, данное образование происходит от мезенхимальных клеток, сосудистого происхождения или стволовых гемопоэтических.

Учитывая макроскопическое строение образования, гемангиобластомы бывают мягкотканными (капсуловидный узел багрового цвета) и крупными гладкостенными кистами (киста, содержащая в себе жидкость желтоватого оттенка).

Причины возникновения гемангиобластомы

Данная опухоль может возникнуть самостоятельно или у людей с болезнью Гиппеля-Линдау (цереброретинальный ангиоматоз), передающейся аутосомно-доминантным способом. В этом случае образование нередко имеет злокачественный характер.

Возможная причина проявления данного заболевания — это мутация третьей хромосомы, аутосомно-доминантного гена VHL, патология которого может привести к появлению не только гемангиобластомы, но и к множеству других доброкачественных или злокачественных образований. Эта генетическая патология может передаваться по наследству от родителей или носителей мутирующего гена.

Факторы, способствующие появлению гемангиобластомы носят канцерогенный характер:

- воздействие ионизирующего излучения;

- вирусные инфекции, поражающие центральную нервную систему (герпес, аденовирус);

- воздействие винилхлорида, бензола, различных видов смол и т.д.;

- влияние неблагоприятных факторов окружающей среды;

- наследственные заболевания.

Классификация гемангиобластомы

Гемангиобластомы бывают двух видов — кистозные и солидные. Солидные образования состоят из опухолевых клеток, кистозные гемангиобластомы — это солидный компонент небольшого размера, спаянный с кистозной частью опухоли, намного большей по размеру. Данная опухоль, если локализуется в головном мозге, в процессе своего развития обычно растет и создает повышенное внутричерепное давление.

- Учитывая макроскопическое строение образования, гемангиобластомы бывают двух видов: мягкотканными (представляют собой капсуловидный узел багрового цвета), встречаются чаще других разновидностей гемангиобластом и крупными гладкостенными кистами (киста, содержащая в себе прозрачную жидкость желтоватого оттенка).

- В некоторых случаях встречаются также смешанные виды данного образования — гемангиобластома представляет собой солидный узел, внутри которого находятся множественные кистозные образования.

- Исходя из гистологического строения гемангиобластом, выделили несколько ее видов:

Симптомы гемангиобластомы

Клиническая картина и симптоматика данного заболевания зависят, в первую очередь, от локализации образования и его размеров.

Включают в себя зачастую общемозговые симптомы, которые спровоцированы нарушениями оттока цереброспинальной жидкости, а также прогрессирующей гидроцефалией. Гемангиобластома, выступающая в качестве внутримозговой опухоли, встречается достаточно редко.

В большинстве случаев это заболевание поражает верхние ткани мозжечка и очень редко его внутренние структуры (червь).

При прогрессировании гемангиобластомы могут наблюдаться следующие симптомы:

Диагностика гемангиобластомы

Диагностика гемангиобластомы сложная, поскольку на начальных этапах практически невозможно определить мозжечковый синдром. Данное новообразование имеет схожую клиническую картину с рядом других заболеваний, связанных с неврологическими отклонениями или онкологическими образованиями иного рода.

При диагностировании данного заболевания чаще всего используют следующие методы:

Для окончательного определения наличия гемангиобластомы и диагностирования ее конкретного вида необходима гистологическая экспертиза частицы опухоли. Для этого проводится стереотаксическая биопсия мозга.

Лечение гемангиобластомы

Чаще всего гемангиобластома представляет собой доброкачественную неинвестированную опухоль, поэтому оперативного вмешательства в большинстве случаев достаточно для лечения.

Данные новообразования хорошо ограничены от тканей головного или спинного мозга, не врастают и не метастазируют (поэтому химиотерапия в данных случаях является неэффективной), что делает возможным их качественное удаление.

Хирурги, в первую очередь, должны проанализировать локализацию опухоли, факт наличия или отсутствия кистозного образования, его характер, развитие гидроцефалии, наличие отека вокруг образования, а также плотность близлежащих нервных структур. После этого можно принимать решение об адекватности того или иного метода хирургического вмешательства.

Яркая окраска опухоли зачастую позволяет легко определить ее локализацию и визуализировать новообразование. При наличии кисты ее можно осушить с помощью шприца (процесс декомпрессии). Эта процедура позволяет четче визуализировать линию разграничения между верхними тканями спинного или головного мозга и телом опухоли.

Опасным моментом во время операции является образование ямки после удаления опухоли. Опасность состоит в том, что возможно кровотечение из стенок этой ямки. Своевременная реакция нейрохирурга и наложение ватных шариков сможет остановить кровь в течение нескольких минут.

Как любая другая операция, удаление гемангиобластомы связано с определенными рисками, например, попадание инфекции, осложнениями после наркоза.

Радиохирургическая операция

Альтернативный метод традиционной хирургии — аппаратура «Кибер-нож» и проведение с ее помощью радиохирургической операции. Такая процедура во многом выигрывает у традиционных методов хирургии.

Она не требует анестезии и является безболезненной, позволяет удалять новообразования даже у неоперабельных пациентов. Значительно реже в сравнении с обычной операцией происходят осложнения, вмешательство не затруднено длительным реабилитационным периодом.

Используется в случаях локализации опухоли в местах, труднодоступных для традиционных методов хирургии.

Облучение гемангиобластомы

В отдельных случаях после удаления опухоли возникает необходимость лучевой терапии. Процедура представляет собой облучение опухоли высокой степенью радиации для прекращения роста или даже ее уменьшения.

Радиоактивное излучение нарушает кровообращение в теле опухоли, предотвращает факт эритроцитоза. Способ лучевой терапии не способен полностью удалить опухоль и используется в случае неоперабельности пациента.

Прогноз гемангиобластомы

Своевременное обращение за медицинской помощью, качественная диагностика и проведение радикального лечение могут дать хорошие прогнозы при гемангиобластоме. Около 80% случаев данного образования имеют благоприятные прогнозы.

Послеоперационный рецидив может иметь место только при частичном удалении опухоли, а прогноз может быть менее благоприятным на фоне наличия заболевания Гиппеля-Линдау, так как остается риск возникновения новых образований подобного типа в разных областях центральной нервной системы, несмотря на удаление очага.

При спорадических опухолях при условии их полного хирургического удаления, повторных новообразований больше не возникает.

Comments

(0 Comments)