Гемиплегия двойная, спастическая, детская, право и левосторонняя

Особые опасения вызывают медицинские определения, смысл которых неизвестен.

Одним из таких узкоспециализированных понятий является термин «гемиплегия».

Определение понятия

Гемиплегия – неврологический синдром, проявляющийся полным отсутствием произвольных движений в верхней и нижней конечности на одной стороне.

Патология возникает в результате тотального поражения пирамидного пути, в частности его кортико-спинальной части, отвечающего за моторику скелетной мускулатуры.

В клинической практике часто гемиплегию рассматривают как синоним гемипареза, или гемипаралича. Однако классические неврологические

школы определяют гемиплегию как своего рода стадию поражения пирамидного тракта, от особенностей течения которой зависит непосредственный исход.

Это может быть, действительно, гемипаралич (отсутствие движений в конечностях вследствие необратимых изменений) или гемипарез (ограничение возможности выполнять произвольные движения и снижении их объема из-за частичного повреждения кортико-спинального пути).

Патогенез нарушения

Сам пирамидный тракт берет свое начало от V слоя коры больших полушарий и наиболее ярко представлен в области прецентральных извилин.

Центральный нейрон тракта спускается по церебральным структурам до уровня продолговатого мозга, где совершает переход на противоположную сторону, далее следуя в боковых столбах спинного мозга к его передним рогам и встречается с периферическим мотонейроном.

Для большинства мышц перекрест кортико-спинального пути неполный, то есть часть тракта идет к периферическим мотонейронам своей стороны. Такой механизм является своего рода защитой мускулатуры от последствий одностороннего поражения пирамидного пути.

При этом функцию поврежденного пирамидного тракта на одной стороне возьмет на себя противоположный кортико-спинальный путь.

Однако существуют мышцы особо уязвимые в этом плане. Для них пирамидный путь совершает полный перекрест. Это мышцы нижней части мимической мускулатуры, мышцы языка и мышцы верхних и нижних конечностей.

Поэтому при односторонней патологии церебральных структур страдают именно эти мышцы. При одностороннем повреждении центрального нейрона кортико-спинального тракта до перекреста симптом гемиплегии формируется на противоположной стороне, после перекреста – на стороне поражения.

Что провоцирует нарушение

Факторы, способные привести к гемиплегии, достаточно разнообразны:

Большинство всех проявлений гемиплегии являются приобретенными вследствие тех или иных органических повреждений головного и спинного мозга.

Однако встречаются и врожденные варианты, при которых малыш уже рождается с нарушением. Это следствие неправильной закладки центральных мотонейронов в процессе эмбриогенеза или иных нарушений церебральных и спинальных функций в период внутриутробного развития.

Как правило, это не одна, а сразу несколько причин, проявляющихся гемиплегией или задержкой формирования церебральных структур.

Чаще всего основой патогенеза являются дисциркуляторные расстройства внутримозгового, маточно- и фетоплацентарного кровообращения, приводящие к дисгенезиям и порокам развития мозга новорожденного.

Клинические проявления

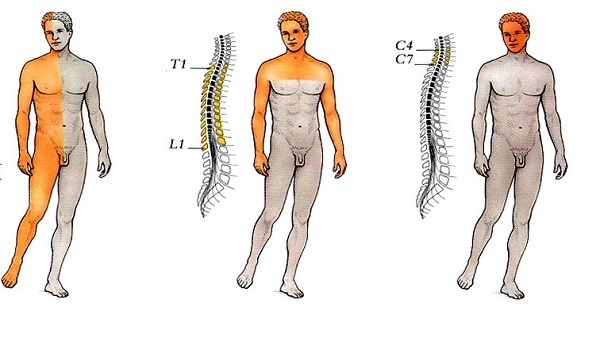

В зависимости от того, где произошло поражение двигательного тракта (пострадал его центральный или периферический нейрон) гемиплегия может быть центральной или спастической и периферической или вялой.

Спастическая гемиплегия всегда имеет ряд общих особенностей. Во-первых, в пораженных конечностях повышаются сухожильные рефлексы (карпорадиальный, биципитальный и триципитальный для верхней конечности и коленный и ахиллов для нижней).

Это происходит из-за отсутствия доминирующего влияния пораженного пирамидного пути на условнорефлекторные дуги.

Повышается и мышечный тонус, который по своей сути также является безусловным рефлексом. При этом гипертонус в верхней конечности проявляется в мышцах-сгибателях, а в нижней конечности — в разгибателях.

Кроме этого, на парализованных конечностях начинают проявляться так называемые патологические рефлексы- это врожденные безусловные реакции организма, которые постепенно подавляются активной функцией кортико-спинального тракта.

- сгибательные стопные знаки Россалимо, Жуковского, Бехтерева;

- разгибательные стопные знаки Бабинского, Оппенгейма, Гордона и Шеффера;

- симптомы орального автоматизма;

- патологические знаки с верхней конечности (Россолимо, Якобсона-Ласка, Бехтерева, Жуковского).

- Периферическая плегия характеризуется снижением мышечного тонуса, атрофией мышц и угасанием рефлексов.

- Эти изменения возникают, как результат поражения периферического мотонейрона, из-за чего не замыкается рефлекторная дуга.

Топическая диагностика

Топическая диагностика основана на наличии полного перекреста пирамидного пути на уровне продолговатого мозга для мышц верхних и нижних конечностей.

Варианты развития нарушения

В зависимости от расположения относительно очага поражения гемиплегия может быть:

- контрлатеральной, если она проявилась на стороне, противоположной от очага поражения (при церебральной патологии);

- гомолатеральной, если повреждение находится на той же стороне, что и пострадавшие конечности (при спинальных процессах);

- двойной, когда задействованы верхние и нижние конечности сразу с двух сторон. Двойная гемиплегия представляет собой наиболее тяжелую форму детского церебрального паралича.

Отдельной формой контрлатеральной гемиплегии служит альтернирующий вариант. О ней говорят, если на противоположной от пораженных конечностей стороне, имеется другая неврологическая симптоматика, которую можно объяснить тем же очагом поражения, что и привел к развитию нарушения.

Примерами альтернирующих синдромов служат:

Комплекс терапевтических мер

В настоящее время оправданной считается ранняя реабилитация, которая начинается еще в острый период основного заболевания в стационаре, а затем продолжается уже в домашних условиях.

Гемиплегия является лишь синдромом заболевания. Поэтому для начала надо воздействовать на основную первопричину развития нарушения.

Чаще всего из медикаментов при церебральных и спинальных процессах назначают препараты для улучшения трофики нервной ткани и проведения нервного импульса, восстановления проводящих путей, а также снятия спастики.

К такой терапии относят:

- нейротрофические препараты;

- нейропротекторы;

- вазоактивные средства;

- антиоксиданты;

- витамины группы В;

- ингибиторы холинэстеразы;

- миорелаксанты.

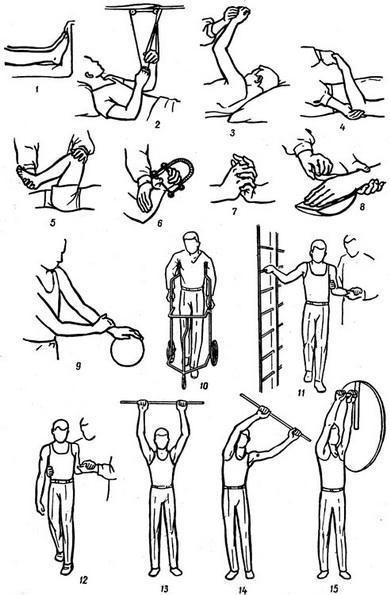

Прямое действие на пораженные конечности оказывают механические методы реабилитации:

- массаж;

- кинезотерапия;

- лечебная гимнастика.

Эти методы подразумевают физиологическую позицию конечностей, периодические повороты в постели, регулярные пассивные движения во всех суставах, механическое улучшение кровообращения и лимфооттока помогут.

Все это направлено на профилактику формирования контрактур, пролежней, мышечных атрофий и присоединения вторичных инфекций.

Достоверную результативность в этом плане показали стендеры – специальные устройства, позволяющие пациенту принять вертикальное положение. Их использование оправдано даже в острый период основного заболевания.

- электростимуляция мышц;

- воздействие магнитного поля;

- баротерапия;

- лазеротерапия.

Существуют нетрадиционные методы лечения гемиплегии (акупунктура, мануальная терапия, лечение лекарственными травами).

Обязательна и социальная реабилитация пациентов. Человек, утративший способность полноценно пользоваться рукой и ногой, нуждается в отдельной обществнно-бытовой и средовой адаптации, особенно если пораженная конечность является доминантной.

Сюда входят обучение пациентов пользованию предметами в повседневной жизни, адаптация самого помещения к потребностям человека с, протезно-ортопедическая помощь. В последующем для лиц трудоспособного возраста предусмотрена профессиональная переподготовка.

Кроме этого, при комплексном подходе к восстановлению прибегают к психотерапевтической коррекции.

Прогноз напрямую зависит от тяжести заболевания, которое легло в основу развития гемиплегии. Чаще всего тотальное повреждение прамидного пути полностью не восстанавливается.

Однако при своевременно начатом грамотном комплексном лечении гемиплегию возможно перевести в категорию гемипареза.

Читайте ещё

Что такое гемиплегия и какую опасность для организма она представляет?

Многие даже и не слышали о подобной болезни, и у них наверняка возникает вопрос – что такое гемиплегия? Это тяжелый недуг, который проявляет себя в виде паралича одной из сторон тела. Это происходит в результате повреждения участков центральной нервной системы.

Основные виды

Часто заболевание можно встретить среди детей, как следствие церебрального паралича. В общем, существуют различные типы болезни, встречающиеся как и у детей, так и у взрослых. Гемиплегии спастической более свойственно появляться у пациентов детского возраста. Для взрослых характерна контралатеральная гемиплегия и альтернирующая гемиплегия.

Варианты поражения болезни

В зависимости от вида также бывает органическая и функциональная. Органическая форма характерна тогда, когда нарушается кровообращение головного мозга. Обычно она наблюдается при тромбозе, кровоизлиянии в мозг, иногда наблюдается в результате возникновения воспалительных заболеваний головного мозга.

Органическая форма развивается в связи с нарушениями в работе центральной нервной системы в результате патологий. При этом наблюдается сильное напряжение мышечных волокон, сухожилий в пораженных параличом конечностях.

Болезнь бывает как право, так и левосторонняя, но иногда случается и гемиплегия двойная, когда нарушение работы двигательной функции наблюдается с обеих сторон.

Иногда заболевание может проявлять себя в виде ухудшения работы лицевых мышц.

Когда проявляется функциональная форма болезни, она схожа с органической лишь по одному признаку – паралич конечностей с одной стороны, остальные симптомы полностью различаются. Часто эта форма проходит незаметно.

Существует еще одна форма болезни, когда паралич проходит перекрестно, например, паралич левой руки при возникновении очага поражения развивается с противоположной стороны. Такая форма называется контралатеральная, и вызывается она при множественных негативных воздействиях на мозг.

Альтернирующая гемиплегия встречается редко, более характерна среди пациентов детского возраста. Проявляет себя спонтанно случайными приступами паралича конечностей.

Это состояние может длиться от нескольких минут до нескольких дней.

При этой форме возможны такие осложнения, как нарушение двигательных функций глазных яблок, возникновение дистонии, нарушение работы функций, ответственных за восприятие информации.

Причины возникновения

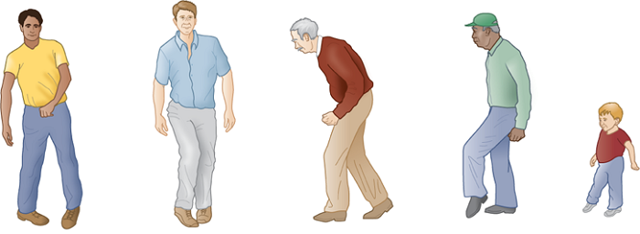

Варианты походок при гемиплегии

Существует широкий спектр причин возникновения этого недуга:

- травмы головы и верхнего отдела спины;

- инфекции, и воспалительные процессы в центральной нервной системе;

- ишемические заболевания;

- новообразования, опухоли, развивающиеся в мозговом отделе;

- истерический невроз и прочие психоэмоциональные расстройства.

Однако, среди пациентов детского возраста эти причины не распространены. Детская гемиплегия часто является врожденным пороком. Некоторые дети уже рождаются с подобными нарушениями.

Развитие капсулярной гемиплегии или других форм происходит еще в эмбриональный период. Происходит это в случае, когда во время формирования плода неправильно развиваются центральные нейроны либо наблюдается нарушение спинальных и церебральных функций.

Проявление проблемы и симптомы

Внешне капсулярная гемиплегия выглядит, как паралич конечностей. То есть при этом наблюдается отсутствие ответа нервов на раздражители, рефлексов, отсутствие способности к движению у конечностей либо на той стороне, которая подверглась повреждению, либо на противоположной, в зависимости от типа недуга.

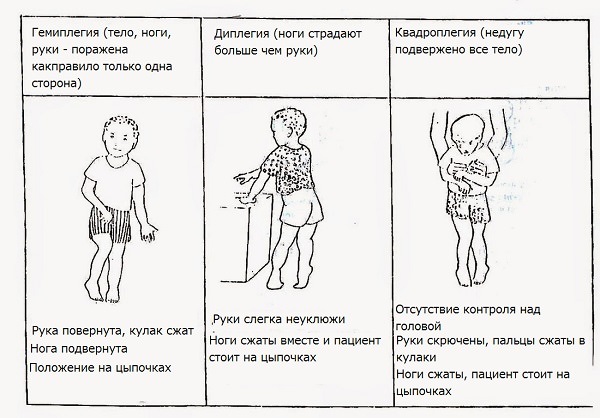

Как уже было указано выше, проявляется болезнь по-разному. Врачи разделяют 3 случая проявления: правосторонняя, левосторонняя и двойная гемиплегия. Когда у человека наблюдается гемиплегическая форма дцп, то обычно это сопряжено с двойной гемиплегией.

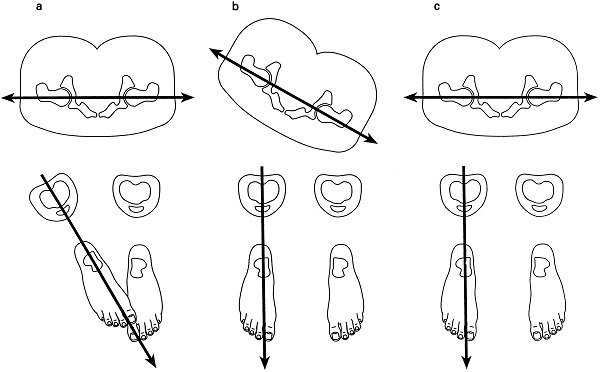

Положение стоп при болезни

Обычно для заболевания характерно отсутствие движения в конечностях, увеличение мышечного тонуса, проявлений патологических рефлексов.

Патологическая реакция характеризуется некоторыми признаками. Можно наблюдать изменения в сгибательных и разгибательных стопных функциях, изменения в реакции и поведении верхней конечности. В случае периферической плегии можно наблюдать заметное снижение мышечного тонуса, атрофию некоторых мышц, угасание рефлексов.

Иногда прослеживается такое явление, как гемиплегическая походка. Это состояние, когда у пациента можно заметить определенное изменение расположения рук и ног в движении. Обычно плечо вывернуто внутрь, руки согнуты в суставах одновременно, пальцы рук находятся в напряжении и сжаты.

Одна из нижних конечностей разогнута в области тазобедренного, голеностопного и коленного суставов. Обычно, если походка стартует с пораженной конечности, то это выглядит как хождение по кругу, так как шаг делается с отведением бедра в сторону, а туловище отходит в другом направлении. Чаще всего это вызвано спастическим гемипарезом.

Похожее состояние бывает у больных после инсульта.

Диагностика

Для установления точного диагноза необходимо сдать целый ряд анализов и пройти некоторое обследование. В числе первых врач определяет признаки заболевания посредством пробы Барре. Для этого поврежденную параличом ногу поднимают и затем позволяют ей постепенно опуститься, вторая удерживается в исходном состоянии.

Проба Мингаццини выполняется путем вытягивания вперед руки, пораженной параличом. Здоровая конечность остается на своем месте вдоль туловища.

Проба Гаркина проводится следующим образом – для этого пациенту необходимо согнуть предплечье и поднять вертикально кисть, на которой нужно как можно шире друг от друга расставить пальцы, на поврежденной конечности палец слегка движется, немного сжимаясь.

Лечение заболевания

Многие полагают, что это сложное и неприятное заболевание практически не излечимо. На сегодняшний день лечение подразумевает целый комплекс мер.

В эти меры входят стационарные, амбулаторные и домашние способы лечения. Обычно лечение начинается с ранней реабилитации, которая проводится в стационаре, но на этом она не заканчивается.

После стационара лечение должно продолжаться в домашних условиях.

Гемиплегия — это всего лишь синдром другого недуга. Поэтому, чтобы окончательно понять, как избавиться от проблемы, нужно выяснить, что явилось основной причиной развития подобного симптома.

Наиболее часто при подобных нарушениях работы нервной системы назначают медикаменты, которые воздействуют на нервную ткань.

Они способствуют улучшению ее трофики и проведения нервных импульсов, восстанавливают и улучшают проводящие пути и уменьшают мышечную спастику.

Основные медикаменты, которые чаще всего назначаются врачами в данном случае:

- нейтротрофические медикаменты, которые оказывают воздействие на нейротрофическую систему;

- нейропротекторы — вещества способные профилактике мозговых нейронов;

- вазоактивные препараты способствуют активному кровоснабжению нервной ткани, способны влиять на регуляцию метаболических процессов для быстрой реанимации утраченной функции нейронов;

- антиоксиданты;

- витамины группы B;

- ингибиторы холинэстеразы – препараты, которые воздействуют на фермент ацетилхолинестеразу, замедляя его активность. Это позволяет увеличить уровень нейромедиатора ацетилхолина в организме;

- миорелаксанты – препараты, уменьшающие тонус скелетной мускулатуры.

Наиболее часто назначаемые препараты – прозерин, нивалин, глютаминовая кислота и другие. Иногда при спастике мышечных волокон назначаются такие препараты, как мелликтин, тропацин и прочие. Скорость и интенсивность восстановления зависят от количества очагов поражения, места их распространения, величины и характера патологических процессов. Обязательно назначают горячее питье.

Список препаратов, представленных выше, направлен лишь на улучшение работы нервной системы. Для улучшения работы пораженных параличом конечностей необходимы другие меры. Обычно используют физические способы реабилитации.

Сюда входят массаж, кинезотерапия и лечебная гимнастика. У некоторых может возникнуть вопрос, что такое кинезотерапия. Известно, что это специальная терапия, направленная на восстановление двигательных функций человека.

Эти методы основаны на регулярных пассивных движениях лежа на кровати. Такие движения способны улучшить кровообращение в теле и конечностях. Иногда применяются некоторые специальные устройства, которые помогают больному занять вертикальное положение.

Некоторые упражнения, необходимые при подобных нарушениях.

Гимнастические упражнения

Помимо гимнастики, хорошо зарекомендовали себя физиопроцедуры:

Иногда применяется укутывание или прикладывание компрессов. Пациенты с подобными нарушениями нуждаются и в социально-бытовой реабилитации. Все-таки пациентам, столкнувшимся с такой проблемой, необходима адаптация в социальной среде.

В терапию входит обучение больных использованию предметов повседневной жизни, перепланирование жилого помещения к потребностям пациента. Иногда требуется протезно-ортопедическое оснащение, особенно для пациентов, у которых наблюдается гемиплегическая походка.

Для людей, которые уже являются трудоспособными иногда, возможно, профессиональная переподготовка. Для социальной адаптации проводят специальная психологическая терапия, тренинги.

Формы детских церебральных параличей. Двусторонняя (двойная) гемиплегия

10738

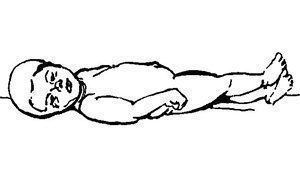

Одна из самых тяжелых форм ДЦП. Из-за тяжелого поражения мозга еще в период внутриутробной жизни оказываются резко нарушенными такие важнейшие функции организма, как двигательная, психическая и речевая. Причем двигательная патология выявляется уже в период новорожденности. Резко выражены все тонические рефлексы (лабиринтный, шейные, рефлекс с головы на туловище и с таза на туловище), отсутствует защитный рефлекс. Установочный рефлекс на голову не развивается, и вследствие этого не развиваются цепные установочные рефлексы. По характеру двигательных нарушений двойная гемиплегия является тетрапарезом. Но, в отличие от спастической диплегии, двигательные расстройства в этом случае выражены, как правило, одинаковой степени в руках и ногах. Иногда руки поражаются сильнее, чем ноги, реже — наоборот. Повышение мышечного тонуса положении лежа на спине выявится уже в первые недели жизни. В ряде случаев этому предшествует короткий период снижения тонуса мышц. В зависимости от того, какие мышцы находятся в гипертонусе, ребенок принимает или сгибательную, или разгибательную позу. Последняя бывает чаще.

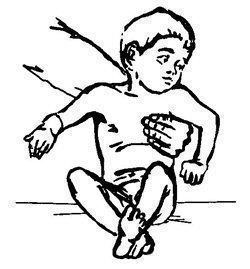

Двойная гемиплегия. У ребенка отмечается повышение тонуса мышц-разгибателей (экстензорный гипертонус) При обеих позах симметричный шейный тонический рефлекс вызывает поворот головы в одну сторону и наклон — в противоположную. Попытка изменить положение головы встречает резкое сопротивление мышц шеи и туловища. Ноги разогнуты или полусогнуты, часто одна из них находится в состоянии внутренней, а другая — наружной ротации. Объем произвольных движений в ногах резко снижен. Поза ребенка асимметрична. При любой его попытке совершить движение включаются содружественные реакции, в результате чего тонус нарастает еще больше, а патологическая поза усиливается. В положении на животе ребенок испытывает сильные неудобства из-за асимметричного повышения тонуса мышц и неправильной позы. Как и в положении лежа на спине, ребенок принимает или сгибательную, или разгибательную позу. Он оказывается не в состоянии вывести руки из-под груди и опереться на них. В таком положении находиться длительное время ребенок не может и поэтому начинает плакать.

Часто возникают дистонические атаки, которые появляются раньше и более выражены, чем при спастической диплегии. Они вызываются слуховыми и зрительными раздражителями, испугом ребенка или его попыткой совершить движение.

Ребенок, больной двусторонней гемиплегией, может сидеть долгое время только при поддержке его сзади. Ноги полусогнуты, приведены, стопы находятся в состоянии подошвенного сгибания. Ребенок сидит на крестце, для поддержания равновесия туловище наклоняет вперед.

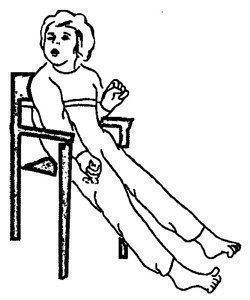

Двойная гемиплегия. Ребенок самостоятельно не сидит. Повышен тонус мышц-сгибателей (флексорный гипертонус) При экстензорном гипертонусе ребенок сидит, выпрямив ноги, и, имея небольшую площадь опоры, он должен опираться на спинку стула. Девочка, у которой при данной форме ДЦП повышен тонус мышц-разгибателей ног и правой руки. Правая рука ротирована внутрь и прижата к туловищу. Левая рука согнута в локтевом суставе. Кисти рук сжаты в кулаки. Отмечается спонтанный симптом Бабинского на правой ноге (большой палец поднят кверху, остальные пальцы расходятся веером). Голова повернута в правую сторону. Ребенок может сидеть, только имея опору.

Двойная гемиплегия. У больной повышен тонус мышц-разгибателей ног и правой руки Навыками стояния и ходьбы овладевают только те больные, у которых спастичность мышц выражена умеренно. Ходьба без посторонней помощи практически невозможна. Произвольные движения рук также резко ограничены. Постепенно развивающиеся деформации и контрактуры в еще большей степени затрудняют движения. Двигательные расстройства часто сопровождаются атрофией зрительного нерва, косоглазием, микроцефалией. Чаще, чем при других формах церебральных параличей, снижен интеллект. Речь или отсутствует (анартрия), или тяжело нарушена (дизартрия). Прогноз двигательного развития неблагоприятный. Как правило, для таких больных самообслуживание и участие даже в самой простой деятельности оказываются невозможными. А.С. Левин, В.В. Николаева, Н.А. Усакова

- Методы электрофореза при лечении детского церебрального паралича Методом электрофореза можно вводить препараты кальция, магния, йода, брома, пирогенал, лидазу, галантамин, прозерин, дибазол, янтарную кислоту, седуксен, новокаин и др. Детская реабилитация

- Формы детских церебральных параличей. Спастическая диплегия Спастическая диплегия — наиболее часто встречающаяся форма ДЦП. Она известна также под названием болезнь Литтла. По характеру двигательных нарушений это тетрапарез, т. е. у ребенка поражены все четыре конечности, причем ноги — больше, чем руки. Детская реабилитация

Гемиплегия – СБОР

Требуется помощь

Вова Сугак 29 апреля 2004 г.р. г. Мытищи, Московская область. Клинический диагноз: шизофрения, детский тип, олигофреноподобный дефект, кататонический, психопатоподобный синдром. Показано: 4 курса лечения и индивидуальные занятия. Необходимо: 500 000 рублей на лечение и реабилитацию.

98 082,00500 000,00

Денис Макаров 25 февраля 2009 г.р. г. Муром, Владимирская область. Клинический диагноз: двухсторонняя сенсоневральная тугоухость IV степени, состояние после кохлеарной имплантации. Показано: реабилитация. Необходимо: 186 000 рублей на реабилитацию.

156 618,00186 000,00

Гемиплегия (слово произошло от греч. hemi- — полу- и plege — удар, поражение) – это состояние, характеризующееся односторонним параличом, а именно полной утратой человеком возможности осуществлять произвольные движения рукой и ногой с одной стороны. Реже встречается двойная гемиплегия, при которой параличу подвержены все четыре конечности.

Детская гемиплегия часто является следствием проявления церебрального паралича. В целом же существует несколько видов гемиплегии. Заболевание встречается как во взрослом, так и в детском возрасте.

В зависимости от причин оно может иметь несколько видов течения и потребовать применения разных терапевтических методов.

Такой синдром как спастическая гемиплегия часто встречается при детском церебральном параличе, реже можно наблюдать альтернирующую и контралатеральную гемиплегии.

Виды гемиплегии

Различают два основных вида гемиплегии – органическую и функциональную.

Первый вид может развиваться вследствие нарушения мозгового кровообращения (при тромбозах, эмболии мозговых сосудов или кровоизлиянии), из-за наличия опухоли или развития воспалительных заболеваний головного мозга (энцефалите, менингите, арахноидите и т.д.). Среди причин детских гемиплегий встречаются преимущественно органические нарушения.

Органическая право- или левосторонняя гемиплегия возникает вследствие повреждения патологическим процессом центральной нервной системы. В парализованных конечностях возрастает напряжение мышц, усиливаются сухожильные рефлексы и могут появиться патологические рефлексы. Односторонняя или двойная гемиплегия сочетается с частичным нарушением функции лицевой мускулатуры.

Функциональная гемиплегия возникает как проявление истерии. Отличить её от органической легко по отсутствию каких-либо схожих симптомов, кроме, непосредственно, паралича конечностей с одной стороны туловища (левосторонней или правосторонней гемиплегии). Проходит она, в отличие от органических – одно- или двусторонней, контралатеральной или спастической гемиплегий, бесследно.

Контралатеральная гемиплегия – это перекрёстный паралич конечностей. Он может появляться при разнообразных синдромах поражения мозга. Развитие синдрома альтернирующей гемиплегии характеризуется эпизодическими приступами паралича, длящимися от нескольких минут до нескольких дней.

Это редкое, встречающееся в раннем возрасте состояние, при котором случается паралич противоположной очагу поражения стороны тела. Альтернирующая гемиплегия сопровождается дискинезиями глазных яблок, дистоническими установками и другими характерными симптомами.

Как и некоторые другие виды, альтернирующая гемиплегия приводит к прогрессированию нарушения познавательных функций.

Лечение гемиплегии

При гемиплегии лечение направлено на устранение основного заболевания, ставшего её причиной.

Для повышения эффективности терапии необходимо своевременно начать использовать лечебный массаж и специально подобранную для односторонней, двойной или контралатеральной гемиплегии гимнастику.

Чтобы вернуть конечностям нормальную подвижность пациентам назначают препараты для стимуляции нервной системы и средства для снижения тонуса мышц при спастической гемиплегии.

Важно раннее начало применения всех доступных терапевтических методов и его непрерывность. Так, например, лечение спастической гемиплегии может полностью восстановить двигательные способности. Психическое развитие и способность к обучению могут быть компенсированы и нормализованы в зависимости от того, какие области мозга были поражены и насколько сильно.

А В Г Д З К М Н О П Р С Т Х Ш Э

Помочь детям с заболеванием гемиплегия

На данный момент на попечении нашего фонда нет детей с данным диагнозом. Однако вы можете помочь больным детям с другими диагнозами!

Двойная гемиплегия, диплегия – диагностика и лечение

Гемиплегия – это неврологическое расстройство, характеризующееся утратой мышечной силы на одной стороне тела. Гемиплегия слева – это паралич левой руки и ноги, гемиплегия справа – это паралич правой руки и ноги. Неврологическое расстройство встречается у взрослых и детей.

Гемиплегия и гемипарез – похожие, но не идентичные понятия. Данное заболевание – это то же, что и паралич, только с указанием вовлечения конечности: геми – две конечности, тетра – четыре, моно – одна конечность. Гемипарез – это ослабление мышечной силы в двух конечностях на одной стороне.

Разновидность патологии – двойная гемиплегия. Двойная спастическая гемиплегия характеризуется ослаблением мышечной силы во всех конечностях тела. Чаще всего руки поражаются в большей степени, чем ноги.

Причины

Спастическая гемиплегия вызывается функциональными и органическими причинами.

Функциональный вариант вызывается психическими патологиями – диссоциативными и конверсионными расстройствами. Эта группа заболеваний характеризуется отделением от общего потока сознания определенных психических функций, в частности, двигательной сферы.

Расщепление высших движений от сознания вызывается острыми психотравмирующими факторами: вестью о смерти близкого человека, автокатастрофой или пребыванием на войне. Функциональная гемиплегия – преходящее состояние. Оно уходит, когда психотравмирующий фактор теряет эмоциональную значимость для больного.

Органический вариант вызывается неврологическими нарушениями, среди которых:

Локализация поражения определяет сторону:

- Очаг в левом полушарии – правосторонняя гемиплегия.

- Очаг в правом полушарии – левосторонняя гемиплегия.

Такая особенность поражения головного мозга на одной стороне и вызванные двигательные нарушения на другой называется контрлатеральная гемиплегия.

Виды и симптомы

Заболевание как изолированный неврологический признак проявляется отсутствием мышечной силы на конечностях с одной стороны. Однако чаще всего возникает гемиплегия при ДЦП.

При гемиплегической форме возникает спастический гемипарез. В наибольшей степени он отмечается в руках. Параллельно развивается псевдобульбарная симптоматика – нарушение четкости речи, глотания и сиплость голоса. Интеллект обычно сохраняется или немного снижен, но не доходит до степени дебильности или легкого слабоумия.

Повышается мышечный тонус, преимущественно в мышцах-сгибателях. На стороне пареза, то есть неполного паралича, повышаются сухожильные рефлексы и присутствуют пирамидные знаки – рефлексы Бабинского, Бинга, Оппенгейма. Наблюдаются синкинезии – поднятие одной руки в верх и размашистые шаги.

Парализованные руки и ноги отстают в росте от туловища. Со временем у ребенка приводится плечо, сгибаются и отклоняются кисти, к ладони приводится большой палец. Позвоночник искривляется в сторону – возникает сколиоз. На одну сторону перекашивается таз. Деформируются стопы и укорачивается ахиллово сухожилие.

Тяжелая форма гемиплегии у детей сопровождается изменениями глазодвигательного, подъязычного и лицевого нервов. Это проявляется нарушением моторных функций этих нервов: косоглазием, снижением мимики лица и нарушением движения языка. При этом чувствительность поражается редко.

Симптомы гемиплегии при ДЦП также включают речевые расстройства. Это может быть сенсомоторная или моторная алалия, корковые и подкорковые афазии. У 50% больных возникают судороги или психическими эквивалентами – абсансами, дисфорией. У больных с припадочными осложнениями могут возникать генерализованные судорожные припадки.

У 40% больных гемиплегией при ДЦП возникают психические изменения. Особенности проявления: от легкой степени слабоумия до тяжелой формы – идиотии. При дефектах интеллекта расстраиваются высшие корковые функции: чтение, письмо, речь, абстрактное мышление. Частые эпилептические припадки, а именно каждый эпизод судорог, снижает интеллект ребенка.

При ДЦП встречается двусторонняя гемиплегия. Характеризуется равномерным снижением или полным отсутствием мышечной силы во всех конечностях. В некоторых случаях одна групп конечностей поражается в большей степени: это руки или ноги. При двусторонней гемиплегии снижается интеллект ребенка до умеренного или глубокого слабоумия. Это сопровождается речевыми расстройствами.

Центральная гемиплегия в левой и правой стороне туловища возникает из-за массивного поражения обоих полушарий. Резко повышается мышечный тонус, в большей степени в мышцах голени и предплечья. Повышаются сухожильные рефлексы, однако из-за высокого мышечного тонуса это не проявляется.

У 40-50% больных с двусторонним заболеванием поражаются черепно-мозговые нервы. Это альтернирующая гемиплегия детского возраста при ДЦП. Она сопровождается поражением зрительного нерва, снижением слуха, косоглазием и псевдобульбарными расстройствами (нарушение четкости речи, акта глотания и сиплость голоса).

Альтернирующая гемиплегия у детей в 30% приводит к гиперкинетическому синдрому по типу паркинсонизма. У 90% детей нарушается интеллект. Дефект доходит до умеренной или глубокой степени слабоумия – идиотии или имбицильности. У 45% детей возникают генерализованные судорожные припадки.

Альтернирующая гемиплегия возникает не только при детском церебральном параличе. В 75% случаев патология возникает при мутации гена ATP1A3. Патология не в структуре ДЦП имеет такие особенности:

- Проявляется в раннем детском возрасте.

- Наблюдаются приступы диплегии и гемиплегии. Эпизод длится от 2-3 минут до 1-2 дней.

- Нарушение движений глазных яблок.

- Нарушение познавательных функций.

Диагностика

Гемиплегия устанавливается после неврологического осмотра. Врач-невролог проверяет мышечную силу. Он просит пациента максимально напрячь руку или ногу, после чего оказывает сопротивление собственной рукой.

Также проверяются другие неврологические расстройства: чувствительность, координация, глазодвигательную деятельность, речь.

Интеллектуальное развитие оценивает врач-психиатр или медицинский психолог при помощи тестирования.

Лечение

Больной с данным заболеванием госпитализируется. В больнице медсестры укладывают пациента в положение Фаулера. Размещение пациента с гемиплегией в положение Фаулера ставит перед собой такие цели:

Положение на спине с гемиплегией приводится по такому алгоритму:

- Кровать приводится в горизонтальное положение.

- Изголовье кровати поднимается на 45-600. Это делается несколькими подушками. В таком положении пациент чувствует себя наиболее комфортно: ему легко дышать, говорить, питаться.

- Голова больного укладывается на низкую подушку или матрац.

- Под поясницу подкладывается подушка.

- Под бедра подкладываются небольшие подушки.

- Под нижнюю треть голени также подкладывается подушка.

- Под стопы подставляется упор в 900, чтобы пациенту было легче опираться.

Принципы лечения:

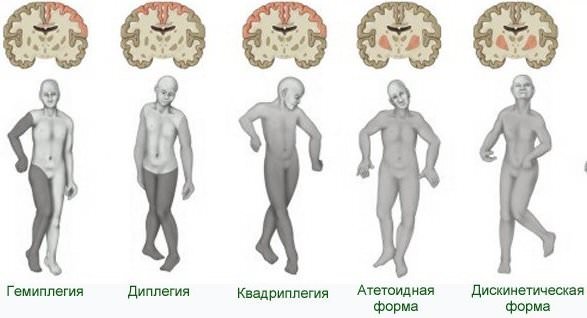

1.2.Клинические формы детских церебральных параличей

В

настоящее время в нашей стране принята

классификация, удобная в практической

работе врачей, логопедов-дефектологов,

психологов, принадлежащая К. А. Семеновой

(1974—1978).

Соответственно современным

представлениям о патогенезе заболевания

эта классификация учитывает все

проявления поражения мозга, характерные

для каждой формы заболевания: двигательные,

речевые и психические, а также дает

возможность прогнозировать течение

заболевания.

Согласно этой классификации

выделяются пять форм детского церебрального

паралича: спастическая диплегия, двойная

гемиплегия, гемипаретическая форма,

гиперкинетическая форма,

атонически-астатическая форма.

Спастическая

гемиплегия —

это форма ДЦП, которая характеризуется

поражением руки и ноги с одной стороны.

Рука обычно страдает больше, чем нога.

При тяжелых формах диагноз может быть

поставлен в первые недели жизни, при

легких формах — только к концу первого

года, когда ребенок начинает активно

брать предметы в руки.

Тонус мышц

пораженных конечностей повышен, тогда

как иногда в первые месяцы жизни может

наблюдаться их гипотония.

В

положении на спине паретичная рука

приведена к туловищу, кисть сжата в

кулак, движения рук асимметричны. Голова

повернута в сторону здоровой руки и

наклонена к плечу пораженной стороны.

В

результате того, что плечевой пояс

наклоняется вниз, а таз подтягивается

вверх, возникает боковое искривление

туловища и паретичная сторона заметно

укорачивается. При выраженном поражении

ноги наблюдается тенденция к ее большему

разгибанию и ротации ее кнаружи.

Сухожильные рефлексы на больной стороне

повышены.

Больной

ребенок начинает ходить в полтора-три

года. Равновесие при ходьбе нарушено,

ребенок может упасть в сторону пораженных

конечностей. При ходьбе он не может

опустить ногу на пятку и опирается на

пальцы.

Вследствие включения содружественных

реакций усиливается сгибание и пронация

больной руки.

Со временем у больного

возникают следующие стойкие изменения:

плечо приведено, предплечье в состоянии

сгибания и пронации, кисть в состоянии

сгибания, отведена в сторону мизинца,

большой палец приведен, сколиоз

позвоночника, перекос таза, эквиноварусное

или вальгус-ное положение стопы,

укороченное ахиллово сухожилие. На

больной стороне конечности отстают в

развитии, атрофичны. У 40% больных

наблюдается умственная отсталость.

Степень ее не всегда коррелирует с

тяжестью двигательных нарушений.

Прогноз

обычно благоприятный. Практически все

больные в состоянии самостоятельно

ходить и могут себя обслуживать.

Социальная адаптация зависит в большей

степени не от двигательных возможностей,

а от уровня интеллекта.

Спастическая

диплегия –

наиболее часто встречающаяся форма

ДЦП. Она известна также под названием

болезни Литтла. По двигательным нарушениям

это тетрапарез. У ребенка поражены все

четыре конечности, но при этом ноги

поражены больше, чем руки.

Поражение

рук бывает разной степени. Если оно

небольшое и выражено только легкой

неловкостью и нарушением мелких движений,

то ребенку ставят диагноз «спастическая

параплегия». При этом страдают только

ноги. Иногда и при этой форме заболевания

отмечаются достаточно отчетливые парезы

рук, но все же двигательные нарушения

нижних конечностей выражены существенно

больше.

При

спастической диплегии легкой степени

первые клинические симптомы отчетливо

проявляются к 4—6 месяцам жизни ребенка,

когда в двигательные реакции должны

активно включаться мышцы тазового пояса

и ног.

Тяжелая

форма спастической диплегии осложняется

появлением так называемых «дистонических

атак», которые характеризуются внезапным

резким повышением тонуса мышц и

двигательной возбудимости, общим

беспокойством ребенка. Дистонические

атаки обычно длятся несколько секунд.

У

ребенка, страдающего этой формой ДЦП,

в положении лежа на спине ноги разогнуты,

приведены, иногда перекрещены, голова

запрокинута.

Такое положение тела

возникает в тех случаях, когда преобладает

тонус мышц-разгибателей нижних

конечностей. Руки обычно согнуты в

локтевых суставах.

В других случаях

может быть повышен тонус в сгибателях

как ног, так и рук, поза становится

тотально сгибательной.

Больные

спастической диплегией длительное

время стоят и ходят с поддержкой взрослого

за одну или обе руки. Если ребенок стоит,

то у него отмечается патологическая

разгибательно-при-водящая установка

ног. При ходьбе дети не могут свободно

перемещать ноги вперед, в стороны, назад.

Они не в состоянии опереться и удержать

массу тела на одной ноге, чтобы сделатьшаг

другой ногой. Им трудно сохранить

равновесие во время ходьбы, они совершают

много дополнительных движений туловищем

и руками, стремясь удержать тело в

вертикальном положении.

Многие дети со

спастической диплегией ходят только

на носках, для сохранения равновесия

наклоняют туловище вперед, при ходьбе

происходит перекрест ног.

При

этой форме заболевания наблюдается

раннее формирование контрактур,

деформаций позвоночника и суставов

нижних конечностей. Как правило, возникает

эквиноварусная или вальгусная деформация

стоп.

Двусторонняя

(двойная) гемиплегия. Это

одна из самых тяжелых форм ДЦП. Из-за

тяжелого поражения мозга еще в период

внутриутробной жизни у ребенка нарушены

важнейшие функции организма: двигательная,

психическая, речевая.

Двигательные

нарушения выявляются уже в период

новорожденности. Резко выражены все

тонические рефлексы (лабиринтный, шейные

и др.), отсутствует защитный рефлекс.

По

характеру двигательных нарушений

двойная гемиплегия является тетрапарезом.

В отличие от спастической диплегии

двигательные расстройства выражены в

одинаковой степени и в руках, и в ногах.

Иногда руки поражаются сильнее, чем

ноги, реже — наоборот.

Повышение

мышечного тонуса в положении лежа на

спине выявляется уже в первые недели

жизни. В ряде случаев этому предшествует

короткий период мышечной гипотонии.

При

любой попытке ребенка совершить движение

наблюдаются содружественные реакции,

в результате чего тонус нарастает еще

больше, а патологическая поза усиливается.

Часто возникают дистонические атаки,

которые появляются раньше и более

выражены, чем при спастической диплегии.

При

двусторонней гемиплегии ребенок очень

поздно начинает сидеть. При экстернозном

гипертонусе ребенок сидит, выпрямив

ноги, и, имея небольшую площадь опоры,

должен опираться на спинку стула.

Навыками

стояния и ходьбы овладевают только те

больные, у которых спастичность мышц

выражена умеренно. Ходьба без посторонней

помощи практически невозможна.

Произвольные движения рук также резко

ограничены.

Двигательные

расстройства часто сопровождаются

атрофией зрительного нерва, косоглазием,

микроцефалией.

Чаще,

чем при других формах ДЦП, снижен

интеллект. Речь отсутствует (анартрия)

или имеются тяжелые нарушения речи

(дизартрия).

Прогноз

двигательного развития неблагоприятный.

Как правило, для таких больных

самообслуживание и участие даже в самой

простой деятельности оказываются

невозможными.

Атонически-астатическая

форма (в

раннем возрасте – гипотоническая форма).

Как правило, при этой форме поражаются

лобно-мосто-мозжечковый путь, лобные

доли и мозжечок. Атонически-астатическая

форма характеризуется снижением

мышечного тонуса, нарушением координации

движения и равновесия, а также резкой

задержкой развития психики и речи.

На

первом году жизни обычно отмечается

лишь общая гипотония мышц и отставание

в физическом развитии (гипотоническая

форма ДЦП).

В

последующем у ребенка, страдающего

данной формой ДЦП, гипотония мышц

остается доминирующим симптомом.

Снижение тонуса мышц в руках выражено

меньше, чем в ногах, и движения рук более

активные.

В положении на спине ребенок

вялый, малоподвижный. Голову ребенок

начинает держать только после шести

месяцев.

В положении на животе ребенок

не может удержать голову в течение

длительного времени, не опирается на

руки.

Сидеть

ребенок начинает в полтора-два года. В

положении сидя ноги широко разведены,

ротированы наружу. Выражен кифоз грудного

отдела позвоночника. Стоять ребенок

начинает с 4-8 лет. В вертикальном положении

ребенок широко расставляет ноги, держится

за руку взрослого или опору. У него

отсутствуют движения рук и туловища,

направленные на сохранение равновесия.

Самостоятельно

передвигаться такие дети могут после

7-9 лет. Походка характеризуется

неустойчивостью, неритмичностью, ноги

при ходьбе широко расставлены, движения

некоординированные. Ребенок делает

много дополнительных движений, чтобы

сохранить равновесие, часто падает, не

может ходить на большие расстояния.

Одним из возможных симптомов является

тремор рук и головы.

В

60-70% случаев наблюдаются речевые

расстройства и задержка психического

развития. Такие дети часто агрессивны,

негативно настроены, с ними трудно о

чем-либо договориться. Прогноз в отношении

восстановления двигательных функций

и социальной адаптации неблагоприятный.

Гиперкинетическая

форма встречается

реже, чем остальные. Ее характерная

особенность заключается в том, что у

ребенка периодически возникают

насильственные движения – гиперкинезы.

В раннем детском возрасте мышечный

тонус обычно снижен, спонтанные движения

вялые. Такой ребенок слабо сосет, часто

срыгивает, поперхи-вается, глотание

нарушено.

При

этой форме ДЦП все врожденные рефлексы

ярко выражены, не происходит их угасания.

Гиперкинезы появляются обычно в

один-полтора года и постепенно усиливаются.

У

больных гиперкинетической формой ДЦП

наблюдаются разные виды гиперкинезов.

Чаще других бывает двойной (двусторонний)

атетоз, который характеризуется

медленными червеобразными движениями

в пальцах и медленными, большой амплитуды,

движениями в проксимальных суставах.

Движения возникают одновременно в

сгибателях и разгибателях. Сила этих

движений очень велика, тонический спазм

одной группы мышц постепенно сменяется

спазмом в других группах. Гиперкинезы

типа атетоза в основном имеют место в

верхних конечностях.

Как правило, у

детей наблюдается симптом Фогта – тыльное

переразгибание пальцев рук во всех

фалангах.

При

одностороннем атетозе (гемиатетоз)

гиперкинезы возникают на одной стороне.

Контрактуры в верхних конечностях

встречаются редко, но в тех случаях,

когда тонические спазмы повторяются и

увеличивается их продолжительность,

возможно формирование фиксированных

порочных поз.

У

больных ДЦП могут наблюдаться также

тремор всего тела или отдельных его

частей и миоклонии в виде беспорядочных,

быстрых и неритмичных клонических

сокращений мышц (иногда одиночных) и

тиков. Тики носят характер подергиваний

мимических мышц, жестикуляций, вздрагиваний

и других стереотипных движений

(прищуривание глаз, причмокивание,

пожимание плечами и т. п.).

Гиперкинезы

уменьшаются или исчезают, если ребенок

спокоен или спит, а усиливаются при

различных движениях, положительных и

отрицательных эмоциях. Они меньше в

положении ребенка на животе, более

выражены в положении на спине и стоя.

Если ребенок пытается что-то сказать,

на лице возникают гримасы, иногда резко

выраженные.

Длительное

время больные дети не могут самостоятельно

сидеть, они падают вперед, назад или на

более пораженную сторону. Произвольные

движения не координированы, скачкообразны,

размашисты. Ходить без помощи ребенок

начинает в возрасте 6-8 лет и старше,

иногда только в 10—15 лет. Больным очень

трудно сохранять равновесие при ходьбе,

но стоять на месте им еще труднее, чем

идти.

Психическое

развитие нарушается меньше, чем при

других формах ДЦП. Прогноз зависит от

степени поражения нервной системы.

Обычно в 60—70% случаев дети могут

самостоятельно передвигаться, хотя

тонкие движения, как правило, существенно

нарушены.

Comments

(0 Comments)