Недостаточность митрального клапана

Симптомы

Ярким симптомом митральной недостаточности является кашель. Он может сопровождаться выделением мокроты с содержанием в ней прожилок крови. Кашель появляется по мере нарастания застоя крови в кровеносных сосудах легких. По той же причине появляется одышка.

О недостаточности свидетельствует учащенное сердцебиение, его замирание или неритмичность. Ощущаются перевороты в левой половине грудины. Больной слабеет, работоспособность снижается, что объясняется нарушенным распределением крови в организме.

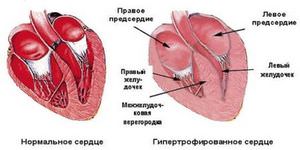

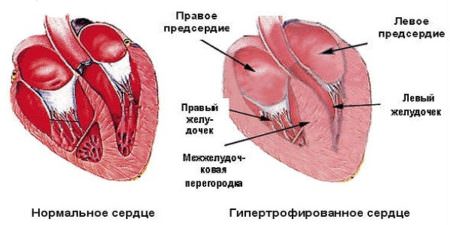

Кожные покровы такого больного характеризуются синюшностью (цианоз), на щеках часто проявляется «митральный румянец», который появляется из-за нарушенного обогащения крови кислородом. Слева от грудины из-за больших размеров левого желудочка появляется «сердечный горб».

Женщины, имеющие такой порок, переносят беременность тяжелее: левое предсердие и левый желудочек плохо справляются с большим объемом циркулирующей крови. Вследствие этого появляется застой крови в сосудах легких, одышка, кашель, нарушается ритм, что еще больше усугубляет состояние пациентки.

Диагностирование

Несмотря на то, что регургитация митрального клапана довльно сложно диагностируется, опытный специалист может обнаружить недуг посредством простого метода – аускультация.

В этом случае наблюдаются следующие изменения:

- 1 тон прослушивается достаточно сложно или совсем не слышен;

- стадия расслабления сердца (11 тон) отличается увеличением периода;

- 111 тон слышен очень сильно. Чем сильнее тон, тем меньше вероятность умеренной митральной регургитации;

- Стадия наполнения сердечных желудочков (1V тон) специалист может хорошо и четко услышать в статоскоп только в том случае, если соединительная ткань желудочков сердца подверглась разрывам. В этом случае увеличение желудочка в объеме еще не происходит.

Если больной лежит на левом боку аускультативно отчетливо слышен шум немного выше места расположения сердца, также можно говорить и развитии недуга.Кроме прослушивания специалистами также используются такие методы диагностирования:

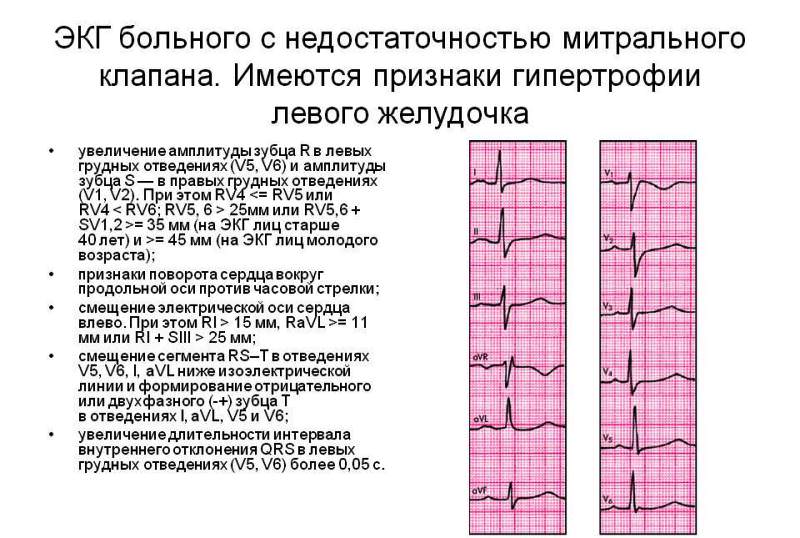

- Электрокардиограмма. При расшифровке результатов ЭКГ хорошо видно увеличение в объеме предсердий и желудочка сердца.

- Рентген. Этот метод является одним из самых простых. С его помощью можно определить лишь незначительную регургитацию.

- Эхокардиография. Использование этой методики дает возможность определить нарушение тока крови у пациента, установить точные факторы, которые спровоцировали заболевание сердца, а также измерить уровень давления артерий легких.

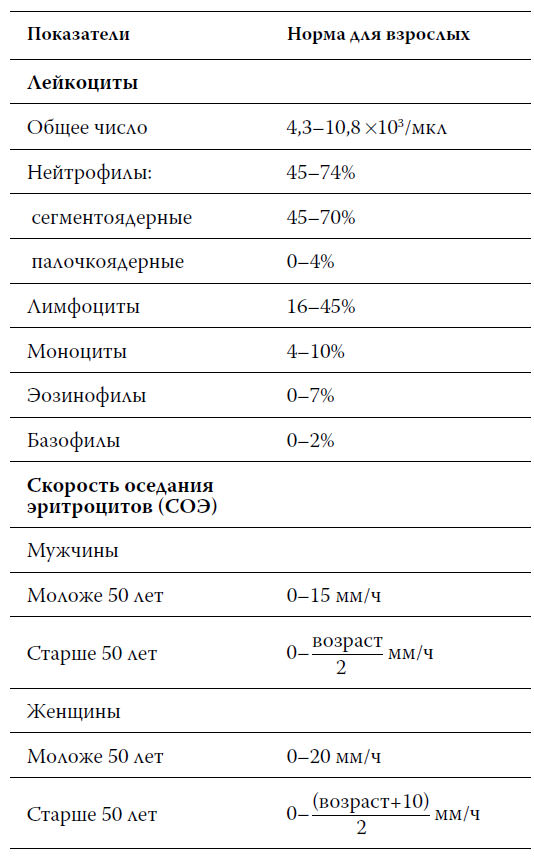

- Общий анализ крови и мочи.

- Ультразвуковое обследование. Его проводят посредством внедрения зонда через пищеварительную систему. Использование УЗИ сердца позволяет утверждать о том, что у больного развивается отек внутренней сердечной оболочки. Кроме этого, УЗИ точно покажет наличие или отсутствие у человека тромбов.

Доказано, что такое комплексное обследование, при котором специалистами используется не один, а несколько метолов обследования, покажет максимально точную картину патологий сердца и митрального клапана, а также укажет на факторы, которые спровоцировали заболевание.

Недостаточно знать, что такое регургитация 1 степени. Необходимо владеть информацией о симптоматике и основных методах лечения недуга.

На сегодняшний день по данным статистики приблизительно у 75% жителей планеты диагностируются шумы в сердце или развитие разного рода патологий сердца и митрального клапана.

Если заболевание протекает в относительно легкой форме, специалистами не назначается интенсивное лечение. Рекомендуется следить за физическими нагрузками, соблюдать режим дня и диету. Такие люди в обязательном порядке должны проходить медицинское обследование каждые 1,5–2 года.

Если же течение болезни проходит в более сложной форме, назначается курс лечения, который состоит из медицинских препаратов таких групп:

- Пенициллин. Данные лекарственные средства ускоряют процесс уничтожения инфекций в организме пациента, которые являются причиной развития патологии митрального клапана.

- Антикоагулянты. Назначение препаратов этой группы незаменимо в случае развития у больного процесса тромбирования, а также при наличии такого сопутствующего заболевания, как мерцательная аритмия.

Оперативный метод лечения используется только в крайних случаях.

Регургитация митрального клапана 1 степени – довольно распространенное заболевание. Успех его лечения полностью зависит от раннего диагностирования недуга, а также от образа жизни пациента. Будьте здоровы !

Лечение митральной регургитации

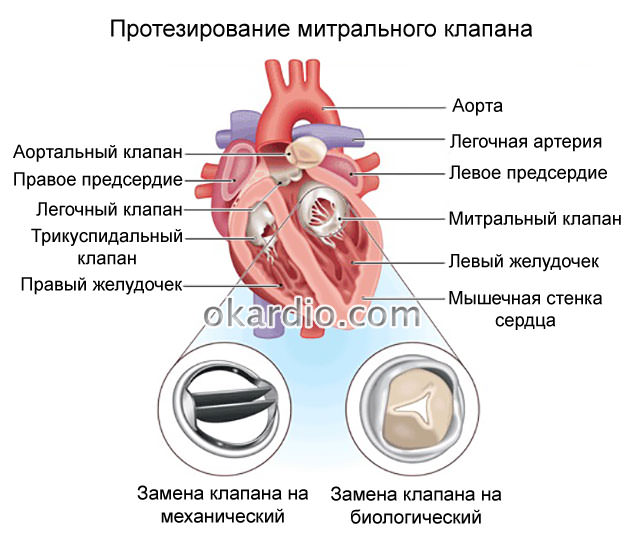

Митральную регургитацию лечат оперативно: либо делая пластику клапана, либо заменяя его протезом – методику определяет кардиохирург.

Пациента готовят к операции либо после того, как у него появляются симптомы, либо если при обследовании обнаруживают, что нарушены функции левого желудочка, возникла фибрилляция предсердий, или поднялось давление в легочной артерии.

Если общее состояние пациента не позволяет провести операцию, начинают медикаментозное лечение:

- нитраты – чтобы улучшить кровоток в мышце сердца;

- мочегонные – чтобы убрать отеки;

- ингибиторы АПФ – чтобы компенсировать сердечную недостаточность и нормализовать давление;

- сердечные гликозиды – используют при фибрилляции предсердий чтобы выровнять сердечный ритм;

- антикоагулянты – профилактика тромбообразования при фибрилляции предсердий.

В идеале цель консервативной терапии – улучшить состояние пациента, чтобы появилась возможность его прооперировать.

Если патология развилась остро, проводят экстренную операцию.

Нажмите на фото для увеличения

Нажмите на фото для увеличения

Если митральную регургитацию обнаружили во время профилактического обследования, объем ее невелик, а сам пациент ни на что не жалуется – кардиолог ставит его под наблюдение, повторно обследуя раз в год. Человека предупреждают, что если его самочувствие изменится, нужно посетить врача вне графика.

Точно так же наблюдают и за «бессимптомными» пациентами, ожидая когда появятся либо симптомы, либо упомянутые выше функциональные нарушения – показания к операции.

Хроническая митральная регургитация развивается медленно и долго остается компенсированной. Прогноз резко ухудшается при развитии хронической сердечной недостаточности. Без операции шестилетняя выживаемость у мужчин 37,4%, у женщин – 44.9%. В целом прогноз благоприятней при митральной недостаточности ревматического происхождения по сравнению с ишемической.

Если митральная недостаточность появилась остро – прогноз крайне неблагоприятный.

Препараты для лечения

Попутно с лечением основного заболевания на 1 и 2 стадиях недостаточности проводят поддерживающее и корректирующее симптоматическое медикаментозное лечение:

- Применение вазодилаторов для регуляции систолического давления в аорте, действие иАПФ в этом случае считаются наиболее изученными;

- Адреноблокаторами;

- Применение антикоагулянтов чтобы избежать тромбообразования;

- Мочегонные и антиоксиданты;

- Антибиотики в качестве профилактики, особенно при пролапсе.

С помощью медикаментов можно стабилизировать состояние больного, но даже на фоне медикаментов болезнь зачастую прогрессирует.

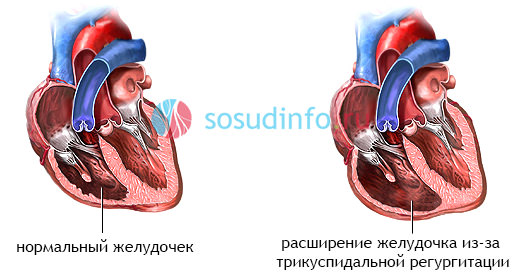

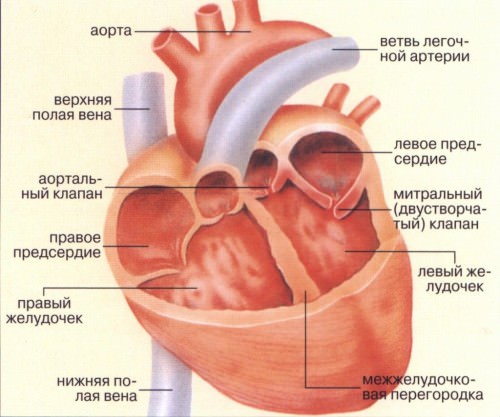

Трикуспидальная регургитация

Поражение трехстворчатого клапана (ТК) в изолированном виде встречается довольно редко. Как правило, недостаточность его с регургитацией является следствием выраженных изменений левой половины сердца (относительная недостаточность ТК), когда большое давление в малом круге кровообращения препятствует адекватному сердечному выбросу в легочную артерию, несущую кровь для обогащения кислородом в легкие.

Трикуспидальная регургитация приводит к нарушению полного опорожнения правой половины сердца, адекватного венозного возврата по полым венам и, соответственно, появляется застой в венозной части большого круга кровообращения.

Для недостаточности трехстворчатого клапана с регургитацией довольно характерно возникновение мерцательной аритмии, синюшности кожных покровов, отечного синдрома, набухания шейных вен, увеличения печени и других признаков хронической недостаточности кровообращения.

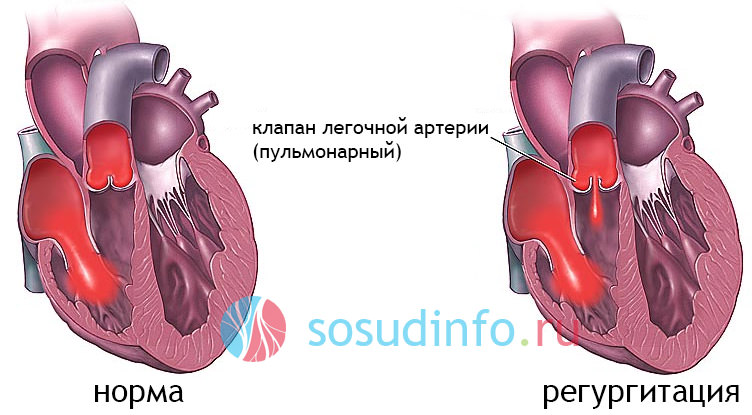

Регургитация клапана легочной артерии

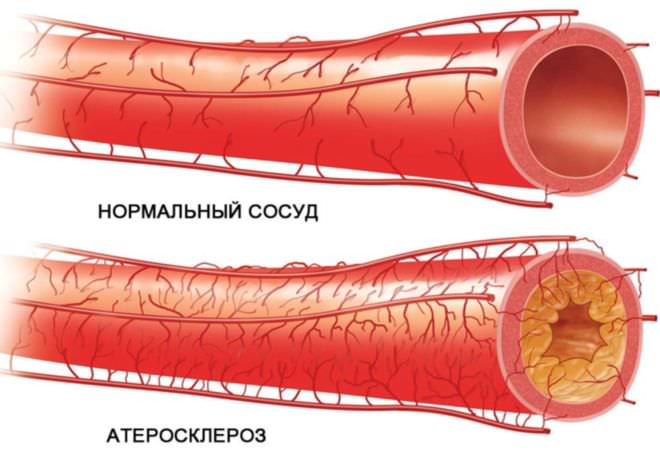

Поражение створок легочного клапана может носить врожденный характер, проявляясь еще в детском возрасте, либо приобретенный вследствие атеросклероза, сифилитического поражения, изменений створок при септическом эндокардите. Нередко поражение клапана легочной артерии с недостаточностью и регургитацией встречается при уже имеющейся легочной гипертензии, заболеваниях легких, поражениях других клапанов сердца (митральный стеноз ).

Минимальная регургитация на клапане легочной артерии не приводит к существенным гемодинамическим расстройствам, в то время как значительный возврат крови в правый желудочек, а затем и в предсердие, вызывают гипертрофию и последующую дилатацию (расширение) полостей правой половины сердца. Такие изменения проявляются выраженной сердечной недостаточностью в большом круге и венозным застоем.

Пульмональная регургитация проявляется всевозможными аритмиями, одышкой, цианозом. выраженными отеками, скоплением жидкости в брюшной полости, изменением печени вплоть до цирроза и другими признаками. При врожденной патологии клапанов симптомы нарушения кровообращения возникают уже в раннем детском возрасте и нередко носят необратимый и тяжелый характер.

Причины митральной недостаточности

Митральная недостаточность по скорости развития подразделяется на хроническую и острую форму.

Острая форма митральной недостаточности формируется в течение нескольких часов или минут после появления:

— разрыва сухожильных хорд (нити, которые соединяют сердечную мышцу с папиллярными – внутренние мышцы миокарда, благодаря которым осуществляется движение створок клапана) из-за воспаления оболочки миокарда (внутренней), травмы грудной клетки и пр.;

— острого расширения фиброзного кольца (при инфаркте миокарда) — плотного кольца, которое находится внутри стенки миокарда. Створки клапана прикреплены к нему;

— поражения папиллярных мышц, вызывающих инфаркт миокарда (из-за прекращения притока крови к сердечной мышцы, погибает ткань).

— разрыва створок митрального клапана, вызывающих инфекционный эндокардит;

— хирургического разделения створок при стенозе митрального клапана.

Хроническая форма митральной недостаточности развивается на протяжении нескольких лет или месяцев из-за причин:

— воспалительных заболеваний. Например, ревматизм или различные нарушения иммунной системы (склеродермия, красная волчанка);

— дегенеративных заболеваний (врожденно нарушенные структуры определенных органов): миксоматозные дегенерации митрального клапана (створки митрального клапана утолщены или их плотность снижена), синдром Марфана (заболевание соединительной ткани, которое передается по наследству);

— инфекционных заболеваний (эндокардит инфекционный – внутренняя оболочка сердца воспаляется), структурных изменений (нарушенных структур имплантированного искусственного клапана или разрывов папиллярных мышц и сухожильных хорд);

— врожденных особенностей строения митрального клапана (изменяется форма, появляются щели и пр.).

Непосредственно от времени возникновения митральная недостаточность подразделяется на приобретенную и врожденную форму.

В результате воздействия неблагоприятных факторов на организм беременной женщины — инфекционные заболевания, рентгенологические или радиационные излучения и другие, развивается митральная недостаточность врожденной формы. В случае воздействия неблагоприятного фактора на взрослого человека — онкологические и инфекционные заболевания, травмы, возникает приобретенная митральная недостаточность.

Заболевание по причине формирования подразделяется:

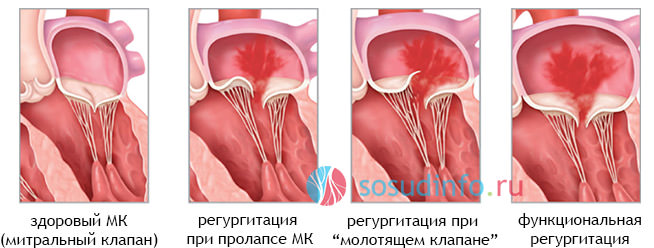

— органическую форму (обратный ток крови в предсердие из желудочка связан с тем, что двустворчатый клапан поврежден, он во время сокращения желудочков закрывает левое предсердно-желудочковое отверстие не полностью);

— относительную или функциональную митральную недостаточность. Если двустворчатый клапан неизменен и в левое предсердие из левого желудочка в обратном направлении поступает кровь, то это связано:

— с растяжением фиброзного кольца и расширенным левым желудочком;

— тонус папиллярных мышц изменен (внутренняя сердечная мышца, которая обеспечивает движение створки клапана);

— хорды удлиняются или разрываются.

Довольно часто встречаются люди с врожденной формой заболевания. В 14% случаях митральная недостаточность изолированной формы обуславливается ревматическим заболеванием миокарда. У 10% больных имеющих постинфарктный кардиосклероз выявляют ишемическую дисфункцию митрального клапана. Также из-за какого-либо системного дефекта соединительной ткани развивается митральная недостаточность (синдром Элерса-Данлоса или синдром Марфана).

Относительная митральная недостаточность формируется даже в случае отсутствия повреждений клапана при дилатации желудочка (левого) и расширенного фиброзного кольца. Подобные изменения можно обнаружить при миокардите, ишемической болезни сердца, аортальном пороке сердца и артериальной гипертензии.

Более редкой причиной развития митральной недостаточности является гипертрофическая кардиомиопатия и кальциноз стенок миокарда. При парашютовидных деформациях клапана, расщеплениях митральных створок и фенестрациях развивается митральная недостаточность врожденной формы.

Регургитация клапанов сердца симптомы, степени, диагностика, лечение

Все материалы на сайте публикуются под авторством, либо редакцией профессиональных медиков, но не являются предписанием к лечению. Обращайтесь к специалистам!

Термин «регургитация» довольно часто встречается в обиходе врачей различных специальностей – кардиологов, терапевтов, функциональных диагностов. Многие пациенты слышали его не один раз, однако плохо представляют себе, что же это означает и чем грозит. Стоит ли бояться наличия регургитации и как ее лечить, каких последствий ожидать и как выявить? Эти и многие другие вопросы попробуем выяснить.

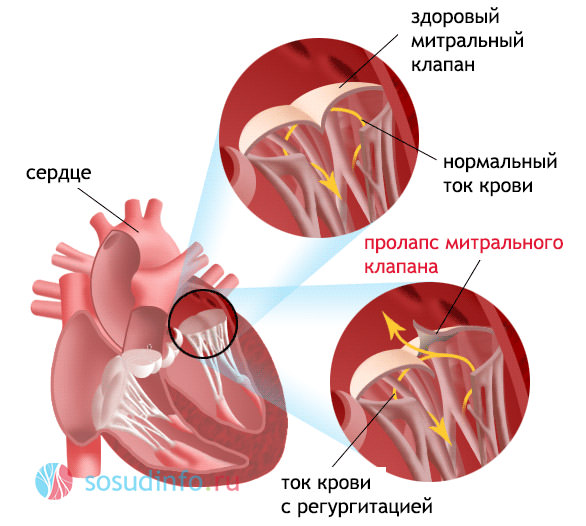

Регургитация – это не что иное, как обратный ток крови из одной камеры сердца в другую. Другими словами, во время сокращения сердечной мышцы определенный объем крови по различным причинам возвращается в ту полость сердца, из которой пришел. Регургитация не является самостоятельным заболеванием и потому не считается диагнозом, но она характеризует другие патологические состояния и изменения (пороки сердца. например).

Поскольку кровь непрерывно движется из одного отдела сердца в другой, поступая из сосудов легких и уходя в большой круг кровообращения, то термин «регургитация» применим в отношении всех четырех клапанов, на которых возможно возникновение обратного тока. В зависимости от объема крови, которая возвращается обратно, принято выделять степени регургитации, определяющие и клинические проявления этого феномена.

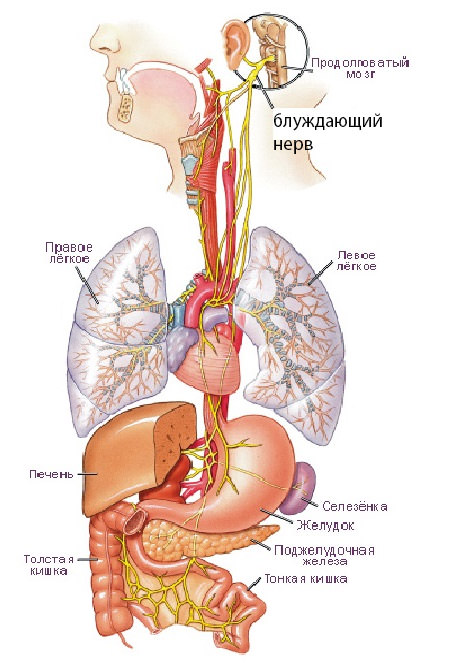

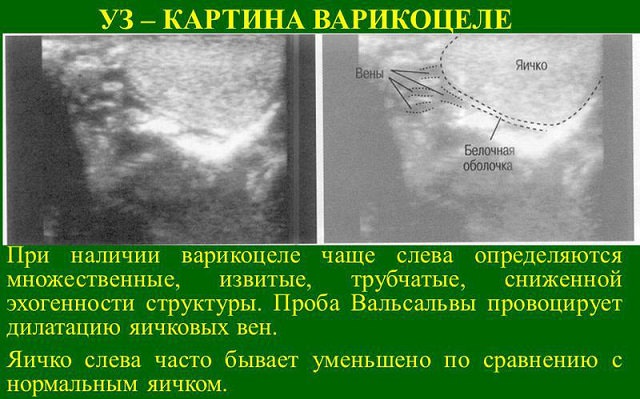

Подробное описание регургитации, выделение ее степеней и обнаружение у большого числа людей стало возможным с применением ультразвукового исследования сердца (эхокардиография), хотя само понятие известно довольно давно. Выслушивание сердца дает субъективную информацию, а потому судить о степени выраженности возврата крови не позволяет, при этом наличие регургитации не вызывает сомнений разве что в тяжелых случаях. Использование ультразвука с допплером дает возможность увидеть в режиме реального времени сокращения сердца, как движутся створки клапанов и куда при этом устремляется струя крови.

Степени митральной регургитации

Митральная регургитация 1 степени (минимальная) – это самая начальная степень расхождения створок. Их прогибание в левое предсердие происходит не более чем на 3 – 6 мм. Эта степень, как правило, клинически не проявляется. При выслушивании сердца (аускультации) врач может услышать характерный шум на верхушке или «щелчок» митрального клапана, характерный для пролапса. Подтвердить регургитацию возможно только при эхокардиографическом исследовании сердца (УЗИ).

Митральная регургитация 2 степени – это возврат крови в объеме 1/4 и более от общего количества крови левого желудочка. Пролапс клапана при этом может составлять от 6 до 9 мм. При этой степени нагрузка на левый желудочек становится больше, так как объем крови, который необходимо перекачивать, увеличивается. Кроме этого, повышается давление в легочных венах и во всем малом круге кровообращения. Все это проявляется жалобами в виде одышки, слабости и утомляемости, нарушения сердечного ритма, иногда боли в области сердца. У пациента могут возникать предобморочные и обморочные состояния. При отсутствии лечения может развиться сердечная недостаточность.

Митральная регургитация 3 степени – это возврат крови из желудочка в предсердие в объеме более 1/2 объема желудочка. Пролапс при этом может составлять более 9 мм прогиба клапана. Это тяжелая степень, которая перегружает не только левые отделы сердца, но и правые. Развивается легочная недостаточность с выраженной одышкой, цианозом кожных покровов, кашлем и хрипами во время дыхания. Сердечная недостаточность проявляется в виде отеков, портальной гипертензии (повышении давления в сосудах печени), нарушении сердечного ритма.

4 степень митральной регургитации – это крайне тяжелое состояние, которое сопровождается сердечной недостаточностью и возникает при возврате крови левого желудочка в объеме более 2/3.

В зависимости от степени регургитации и причины, которая привела к ней, назначается лечение. Оно может быть как медикаментозным, так и хирургическим.

После 10 лет борьбы с болезнью Олег Табаков рассказал как смог избавиться от гипертонии.

Методы диагностики

Характерными внешними симптомами при аортальной недостаточности могут быть:

- бледность, цианоз кожи;

- сильное биение сонных артерий («пляшущие каротиды»);

- ритмичное качание головой в такт сердцебиения;

- пульсирование зрачков, артериол под ногтевой пластинкой.

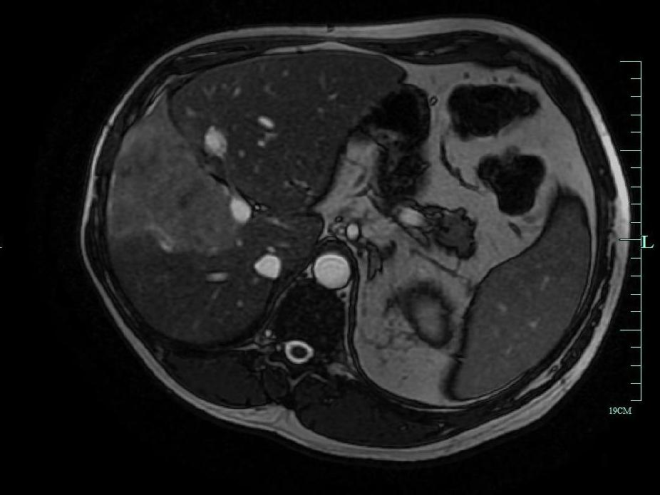

Верхушечный толчок становится видимым на глаз. При аускультации обнаруживают шум на аорте в диастолу, ослабленные 1 и 2 тон, появляется также функциональный шум в период систолы. На ЭКГ присутствует гипертрофия ЛЖ. УЗИ помогает уточнить дефект клапана и нарушения гемодинамики. Рентгенограмма выявляет расширение аортального ствола, увеличение ЛЖ и застойные процессы в легких.

Недостаточность митрального клапана сопровождается гипертрофией и расширением ЛЖ, что ведет к образованию выпячивания – сердечного горба. При прослушивании: 1 тон на верхушке слабый или полностью исчезает, над верхушкой можно услышать шум в систолу, 2 тон над легочной артерией акцентирован и расщеплен. Дополнительные инструментальные исследования обнаруживают:

- ЭКГ: гипертрофирован миокард левой половины сердца, а при присоединении легочной гипертензии и правого желудочка.

- Рентгенограмма: треугольное сердце, застой в легких.

- УЗИ с допплером определяет причины и тяжесть патологии.

Изменения гемодинамики движения крови при патологии

Из-за того, что часть крови, попавшая в левый желудочек, возвращается обратно в предсердие, в сосуды уходит меньший объем – снижается сердечный выброс. Для поддержания нормального давления крови сосуды суживаются, что увеличивает сопротивление кровотоку в периферических тканях. По законам гидродинамики кровь, как и любая жидкость движется туда, где сопротивление потоку меньше, из-за чего объем регургитации возрастает, а сердечного выброса падает, несмотря на то, что фактически объем крови как в предсердии так и в желудочке увеличивается, перегружая сердечную мышцу.

Если эластичность предсердия невелика, давление в нем возрастает относительно быстро, повышая, в свою очередь давление в легочной вене, потом артерии и вызывая проявления сердечной недостаточности.

Если же ткани предсердия податливы – такое часто бывает при постинфарктном кардиосклерозе – левое предсердие начинает растягиваться, компенсируя избыток давления и объема, а следом растягивается и желудочек. Камеры сердца могут удвоить свой объем прежде, чем появятся первые симптомы заболевания.

Степени митральной недостаточности

Митральная недостаточность подразделяется на три степени.

Митральная недостаточность 1 степени формируется, если присутствует инфекционный миокардит, сифилис, туберкулез, ревматизм, атеросклероз и другие процессы, протекающие длительное время, которые относятся к органическим заболеваниям. Инфаркт, кардиомегалия, артериальная гипертензия (сочетание пороков сердца), вызывают функциональную недостаточность и приводят к тому, что фиброзное кольцо расширяется.

Рентгенологическое исследование позволяет определить легочную гипертензию и в малом круге чрезмерные скопления крови. А внутрисердечное исследование (вентрикулография) позволит определить уровень возвратной крови и объем заполнения желудочка.

Выброс крови (патологический) в левое предсердие из желудочка приводит к перегрузке объема, в результате чего повышается ретроградное давление в малом круге кровообращения. В дальнейшем не исключено развитие легочной гипертензии. Митральная недостаточность 1-й степени с трудом диагностируется.

Признаки митральной недостаточности первой степени следующие: наличие систолического шума в верхней части сердца, патологическое явление в четвертом межреберье хорошо слышно, пульсовая волна нарастает быстро на сонной артерии, ослаблен I тон сердца, на легочной артерии II тон усиливается и не исключено появление III тона. На сердечной верхушке присутствует систолическое дрожание при пальпации и ощущение смещения влево верхушечного толчка. Также увеличивается масса тела, печень, появляются отеки и на поздних стадиях соседние органы сдавливаются.

Митральная недостаточность первой степени клинически проявляется повышенной утомляемостью даже в случае незначительной физической нагрузки, застойным явлением в легких, одышкой и кровохарканием, которые в состоянии покоя исчезают. Утолщение створок клапана, сухожилий и провисание их стенок также характерно для митральной недостаточности первой степени.

Митральная недостаточность 2 степени характеризуется тем, что развивается венозная легочная гипертензия пассивной формы. Эта степень клинически проявляется целым рядом симптомов нарушенного кровообращения: кровохарканье, приступ сердечной астмы, кашель, сердцебиение будет учащаться даже в состоянии покоя, одышка.

Диагностическое исследование покажет расширенные границы сердца в левой части на 2 см, а в правой 0,5 см, в верхней части систолический шум. Измененные предсердные компоненты можно обнаружить при проведении электрокардиограммы.

Митральная недостаточность 3 степени характеризуется развитием гипертрофии правого желудочка. Эта степень клинически проявляется увеличением печени, развитием отеков, венозное давление повышается.

Во время обследования можно выявить, что систолические шумы более интенсивны и границы сердечной мышцы значительно расширены. Электрокардиографическое исследование позволяет выявить признак левожелудочковой гипертрофии и наличие митральных зубцов.

Прогноз при митральной недостаточности будет полностью зависеть от динамики заболевания, насколько сильно выражен клапанный дефект и от степени регургитации. Выраженная митральная недостаточность может быстро привести к тяжелым нарушениям кровообращения.

Если присоединилась хроническая сердечная недостаточность, то прогноз однозначно неблагоприятный. Выраженная митральная недостаточность может закончиться летальным исходом. Умеренная митральная недостаточность позволяет человеку сохранять работоспособность длительное время при регулярном наблюдении у кардиолога.

Недостаточность митрального клапана степени

Разделение недостаточности митрального клапана используется для определения степени нарушения центральной кардиогемодинамики, а также определения целесообразности применения оперативного вмешательства.

Первая (1) степень недостаточности митрального клапана характеризуется как компенсаторная стадия, то есть регургитация кровяного потока настолько минимальна, что не сопровождается кардиогемодинамическими нарушениями. Единственным клиническим симптомом, имеющимся у пациента в компенсаторной стадии заболевания, может быть появление систолического шума в проекции верхушки сердца. В данной ситуации больному показано проведение эхокардиографического исследования с целью определения наличия регургитации. Митральная недостаточность в этой стадии не нуждается в применении хирургических методов лечения.

Вторая (2) степень недостаточности митрального клапана, или стадия субкомпенсации, сопровождается увеличением объема обратного тока крови в период систолического сокращения желудочка, возникают признаки компенсаторной гипертрофии стенки левого желудочка с целью компенсации нарушений гемодинамики. В этой стадии порока большая часть пациентов отмечает нарастание одышки при избыточной физической активности, а аускультативно выслушивается умеренно-выраженный систолический шум в проекции верхушки сердца. Рентгеноскопия позволяет определить расширение границ левых отделов сердца, а также чрезмерную их пульсацию. Данная стадия имеет отражения на ЭКГ-регистрации в виде формирования левограммы и появления признаков перегрузки левых отделов сердца. Эхокардиографическим признаком является наличие умеренной регургитации в проекции створок митрального клапана. Стадия субкомпенсации не является обоснованием для применения хирургических методик коррекции.

Третья (3) степень недостаточности митрального клапана характеризуется появлением выраженной левожелудочковой декомпенсации, обусловленной значительной регургитацией крови в полость левого желудочка. Клиническими симптомами, свидетельствующими о развитии декомпенсированной сердечной недостаточности, является прогрессирующая одышка при минимальной физической активности, а визуализация пульсации передней грудной стенки в проекции верхушки сердца. Выслушивание грубого систолического шума в проекции верхушки сердца не составляет труда, а инструментальные дополнительные методики обследования пациента позволяют определить наличие гипертрофии миокарда левого желудочка и выраженного обратного тока крови через неприкрытые створки митрального клапана. Единственным эффективным методом лечения митральной недостаточности в этой стадии является хирургический.

Четвертая (4) степень недостаточности митрального клапана сопровождается присоединением признаков правожелудочковой недостаточности и имеет название «дистрофическая». Отличительными визуальными симптомами считаются выраженная пульсация шейных вен и смещение верхушечного толчка, а также его усиление. Недостаточность митрального клапана у этой категории пациентов сопровождается не только гемодинамическими нарушениями, но и сбоем ритма сердечной деятельности. Рентгенография позволяет визуализировать выраженное расширение тени средостения за счет увеличения всех отделов сердца, а также появления признаков застоя в системе малого круга кровообращения. В этой стадии заболевания появляются экстракардиальные симптомы функциональных изменений почек и печени. Хирургические методы коррекции широко применяются и в большинстве случаев имеют благоприятный исход.

Пятая (5) степень недостаточности митрального клапана является терминальной и характеризуется проявлением у пациента всего клинического симптомокомплекса, характерного для третьей стадии сердечно-сосудистой недостаточности. Тяжесть состояния пациента не позволяет произвести оперативное вмешательство, и прогноз недостаточности митрального клапана в этой стадии крайне неблагоприятный. В терминальной стадии порока часто наблюдаются осложнения, каждое из которых может стать причиной летального исхода заболевания: пароксизмальная форма фибрилляции предсердий, инфекционный эндокардит, а также системная тромбоэмболия сосудов различного калибра.

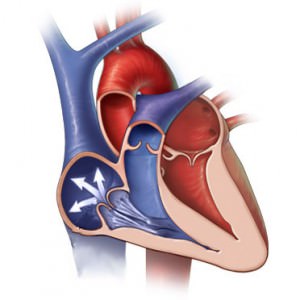

Митральная регургитация

Митральная регургитация отчетливо наблюдается при недостаточности клапана или пролапсе. В момент сокращения мышцы левого желудочка определенный объем крови возвращается в левое предсердие сквозь недостаточно закрытый митральный клапан (МК). В этот же момент левое предсердие наполняется кровью, притекающей из легких по легочным венам. Такое переполнение предсердия избытком крови приводит к перерастяжению и увеличению давления (перегрузка объемом). Избыток крови при сокращении предсердий проникает в левый желудочек, который вынужден с большей силой выталкивать большее количество крови в аорту, вследствие чего он утолщается, а затем расширяется (дилатация ).

Какое-то время нарушения внутрисердечной гемодинамики могут оставаться незаметными для больного, поскольку сердце как может, компенсирует кровоток за счет расширения и гипертрофии своих полостей.

При митральной регургитации 1 степени клинические признаки ее отсутствуют долгие годы, а при значительном объеме возврата крови в предсердие, оно расширяется, легочные вены переполняются излишком крови и проявляются признаки легочной гипертензии .

Среди причин митральной недостаточности, являющейся по частоте вторым приобретенным пороком сердца после изменений клапана аорты, можно выделить:

- Ревматизм ;

- Пролапс;

- Атеросклероз. отложение солей кальция на створках МК;

- Некоторые болезни соединительной ткани, аутоиммунные процессы, обменные нарушения (синдром Марфана, ревматоидный артрит, амилоидоз);

- Ишемическая болезнь сердца (особенно инфаркт с поражением сосочковых мышц и сухожильных хорд).

При митральной регургитации 1 степени единственным признаком может быть наличие шума в области верхушки сердца, выявляемого аускультативно, при этом жалоб пациент не предъявляет, а проявления нарушений кровообращения отсутствуют. Эхокардиография (УЗИ) позволяет обнаружить незначительное расхождение створок с минимальными нарушениями кровотока.

Регургитация митрального клапана 2 степени сопровождает более выраженную степень недостаточности. а струя крови, возвращающейся обратно в предсердие, доходит до его середины. Если величина возврата крови превышает четверть от общего ее количества, находящегося в полости левого желудочка, то обнаруживаются признаки застоя по малому кругу и характерные симптомы.

О з степени регургитации говорят, когда а случае значительных дефектов митрального клапана кровь, перетекающая обратно, доходит до задней стенки левого предсердия.

Когда миокард не справляется с избыточным объемом содержимого в полостях, развивается легочная гипертензия, ведущая, в свою очередь, к перегрузке правой половины сердца, следствием чего становится недостаточность кровообращения и по большому кругу.

При 4 степени регургитации характерными симптомами выраженных нарушений кровотока внутри сердца и повышения давления в малом круге кровообращения являются одышка, аритмии, возможно возникновение сердечной астмы и даже отека легкого. В запущенных случаях сердечной недостаточности к признакам поражения легочного кровотока присоединяются отечность, синюшность кожных покровов, слабость, утомляемость, склонность к аритмиям (мерцание предсердий), боли в сердце. Во многом проявления митральной регургитации выраженной степени определяются заболеванием, приведшим к поражению клапана или миокарда.

Отдельно стоит сказать о пролапсе митрального клапана (ПМК), довольно часто сопровождающемся регургитацией разной степени. Пролапс в последние годы стал фигурировать в диагнозах, хотя раньше такое понятие встречалось довольно редко. Во многом такое положение дел связано с появлением методов визуализации – ультразвукового исследования сердца, которое позволяет проследить движение створок МК при сердечных сокращениях. С применением допплера стало возможным устанавливать точную степень возврата крови в левое предсердие.

ПМК характерен для лиц высоких, худощавых, часто обнаруживается у подростков случайно при обследовании перед призывом в армию или прохождении других медкомиссий. Чаще всего такое явление не сопровождается какими-либо нарушениями и никак не отражается на образе жизни и самочувствии, поэтому пугаться сразу не стоит.

Далеко не всегда выявляется пролапс митрального клапана с регургитацией, степень ее в большинстве случаев ограничивается первой или даже нулевой, но, вместе с тем, такая особенность функционирования сердца может сопровождаться экстрасистолией и нарушениями проводимости нервных импульсов по миокарду .

В случае обнаружения ПМК малых степеней можно ограничиться наблюдением кардиолога, а лечение не требуется вовсе.

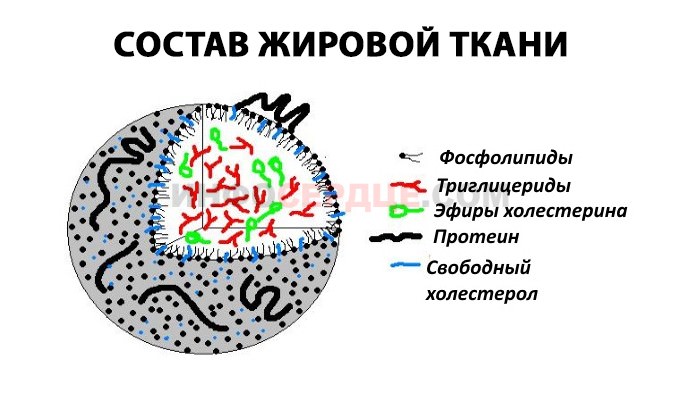

Прежде, чем задумываться о лечении в случае обнаружения хилеза, необходимо убедиться в устойчивости ситуации. Не исключено, что сыворотка крови стала хилезной по причине нарушения правил подготовки и сдачи биохимического анализа. Именно нарушение правил часто становится причиной искажения результатов исследования.

Прежде, чем задумываться о лечении в случае обнаружения хилеза, необходимо убедиться в устойчивости ситуации. Не исключено, что сыворотка крови стала хилезной по причине нарушения правил подготовки и сдачи биохимического анализа. Именно нарушение правил часто становится причиной искажения результатов исследования.

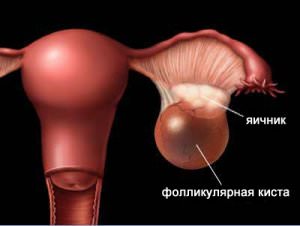

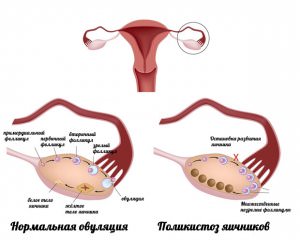

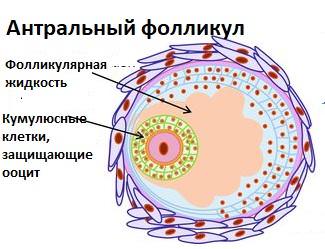

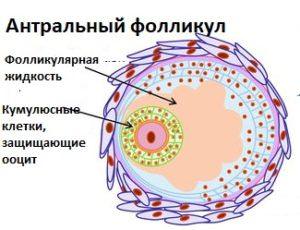

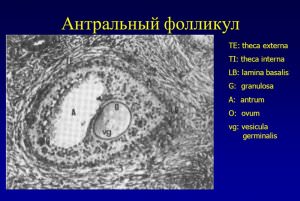

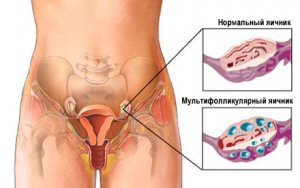

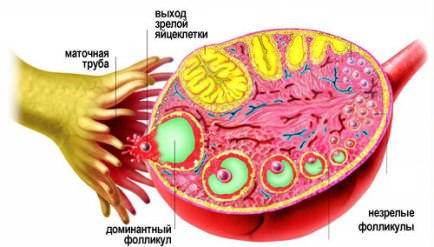

В норме истощение яичников диагностируется у женщин к моменту наступления климакса. Если нет фолликулов в яичниках пациентки, чей возраст находится в диапазоне 45-50 лет, то этот показатель можно считать нормальным. Однако в последние годы данный признак все чаще обнаруживается у молодых представительниц слабого пола. Ультразвуковое исследование с подсчетом антральных фолликулов может косвенно судить о возможности наступления беременности.

В норме истощение яичников диагностируется у женщин к моменту наступления климакса. Если нет фолликулов в яичниках пациентки, чей возраст находится в диапазоне 45-50 лет, то этот показатель можно считать нормальным. Однако в последние годы данный признак все чаще обнаруживается у молодых представительниц слабого пола. Ультразвуковое исследование с подсчетом антральных фолликулов может косвенно судить о возможности наступления беременности.

Терапия синдрома основывается на следующих методах:

Терапия синдрома основывается на следующих методах: Как отличать эти заболевания? Во время заворота кишок отмечается очень сильное беспокойство у ребенка, которое сопровождается резкими движениями и громким криком, так как боль намного сильней, нежели при коликах.

Как отличать эти заболевания? Во время заворота кишок отмечается очень сильное беспокойство у ребенка, которое сопровождается резкими движениями и громким криком, так как боль намного сильней, нежели при коликах. Не нужно заниматься самолечением! Не стоит прибегать к народным средствам лечения этого состояния. Пока не определены настоящие причины, попытка лечения домашними способами может лишь ухудшить положение. Когда кровь в стуле новорожденного ребенка обнаруживается не первый раз, необходимо обращаться за помощью к врачу.

Не нужно заниматься самолечением! Не стоит прибегать к народным средствам лечения этого состояния. Пока не определены настоящие причины, попытка лечения домашними способами может лишь ухудшить положение. Когда кровь в стуле новорожденного ребенка обнаруживается не первый раз, необходимо обращаться за помощью к врачу.

Больных ВСД часто беспокоят боли в области сердца и ощущение сердцебиений.

Больных ВСД часто беспокоят боли в области сердца и ощущение сердцебиений.

Предложенный в этой статье комплекс упражнений при ВСД по гипотоническому типу вы можете изменять, дополнять своими любимыми упражнениями. Ведь ограничений для физкультуры практически нет. Ориентируйтесь на самочувствие и результат: хорошее настроение, бодрость, активность; нормальный сон и другие функции организма.

Предложенный в этой статье комплекс упражнений при ВСД по гипотоническому типу вы можете изменять, дополнять своими любимыми упражнениями. Ведь ограничений для физкультуры практически нет. Ориентируйтесь на самочувствие и результат: хорошее настроение, бодрость, активность; нормальный сон и другие функции организма.

Продуктивной считается чистка сосудов мозга грецким орехом, прежде всего, это питание мозговых тканей и сосудистых стенок незаменимыми кислотами, стабилизация обмена веществ, улучшение реологических свойств крови, благодаря аргинину.

Продуктивной считается чистка сосудов мозга грецким орехом, прежде всего, это питание мозговых тканей и сосудистых стенок незаменимыми кислотами, стабилизация обмена веществ, улучшение реологических свойств крови, благодаря аргинину.

Любителям солёного, острого и копчёного придётся затянуть пояс потуже!

Любителям солёного, острого и копчёного придётся затянуть пояс потуже!