Синехии у мальчиков и девочек: факторы риска, типичные симптомы, диагностика и особенности лечения

Патологии половых органов у мальчиков встречаются достаточно часто. Будущие мужчины имеют определенные физиологические особенности, которые не являются заболеваниями. Эта статья поможет родителям разобраться, считаются ли синехии вариантом нормы или являются патологией.

Синехии у мальчиков

Сращение между головкой полового члена и внутренним листком крайнем плоти врачи называют термином «синехии». Это состояние встречается у каждого новорожденного малыша мужского пола.

Такая особенность у мальчишек обусловлена природой. Все малыши в возрасте до трех лет имеют физиологические признаки синехий, т. е. это состояние не является патологическим отклонением, а относятся к варианту нормы. С течением времени синехии у ребенка полностью исчезают, лишь в некоторых случаях требуется проведение лечения для их устранения.

Выраженные сращения на крайней плоти приводят к трудностям в обнажении головки полового члена. Преимущественная локализация таких «спаек» – от венечной борозды полового члена до уретрального канала. Природа придумала эти сращения совсем неслучайно.

У малышей раннего возраста местный иммунитет функционирует еще недостаточно эффективно. Это может привести к тому, что ребенок «подхватывает» любые инфекционные заболевания.

Сращения препятствуют попаданию болезнетворных микроорганизмов во внутренние структуры наружных половых органов.

Синехия — это вполне физиологическое образование у маленьких мальчиков. Оно ни в коем случае не должно приводить в ужас родителей.

Соблюдение правил личной гигиены, укрепление местного иммунитета и профилактика обеспечат хороший контроль за развитием этого состояния.

При появлении воспаления родителям все же следует обязательно обратиться к детскому урологу. Также это стоит сделать, если ребенку исполнилось три года, а у него остаются выраженные сращения в области крайней плоти и головки полового члена.

По статистике, сращения на наружных половых органах полностью проходят к возрасту 3 лет. Однако, существуют и исключения.

В научной литературе есть сведения о том, что признаки сращений в области крайней плоти достаточно часто встречаются в школьном и подростковом возрасте. Ретроспективный анализ показывает, что такие детки никогда не наблюдались у уролога.

В развитии заболевания нужно выделять несколько групп синехий. Одни из них считаются физиологическими и встречаются у каждого новорожденного мальчика. Другие же — травматические.

Часто они возникают после нанесения травм в область интимных половых органов. В этом случае требуется обязательная консультация уролога и согласование дальнейшей тактики лечения.

Некоторые выраженные травматические повреждения, которые привели к появлению синехий, требуют проведения хирургического лечения.

Выраженность и количество синехий может существенно отличаться. Считается, что к увеличению сращений могут привести различные инфекционные заболевания, которые возникают у ребенка во время внутриутробного развития в утробе матери.

Попадающие в системный кровоток малыша через питательные сосуды плаценты микробы стремительно достигают тазовых органов, способствуя возникновению там воспалительного процесса. В конечном итоге это нарушает органогенез, что может проявляться появлением множественных сращений.

Европейские ученые предполагают, что развитию множественных синехий у ребенка способствуют наследственные факторы. Научного подтверждения этому факту пока нет: данное предположение остается пока теорией, однако имеет место быть.

Лечением патологических сращений крайней плоти и головки полового члена занимаются детские урологи или андрологи.

Механизм естественного разделения спаек прост. Во время роста у ребенка начинает вырабатываться достаточное количество смегмы – особый секрет сальных желез в сочетании со слущенными эпителиальными клетками.

Выработка этого биологически активного вещества способствует тому, что сращения между крайней плотью и головкой полового члена устраняются самостоятельно. Они просто разделяются друг от друга механическим путем.

Опасность развития различных патологических состояний кроется в количестве выделяемой смегмы. Если по каким-то причинам она начинает вырабатываться в значительном количестве, то это может привести к выраженному ее застою. Такой биологический секрет считается отличной питательной средой для развития и жизнедеятельности различных болезнетворных микроорганизмов.

Нарушения правил личной гигиены, системные инфекционные заболевания на фоне низкого местного иммунитета способствуют попаданию под крайнюю плоть микробов, что приводит к развитию многочисленных опасных урологических патологий.

Такая ситуация приводит к развитию у ребенка осложнений. Самые частые из них — баланопостит и баланит. Эти состояния обычно протекают достаточно дискомфортно и нарушают самочувствие ребенка.

Лечением данных урологических заболеваний занимаются детские урологи и андрологи. Для устранения неблагоприятных симптомов болезней обычно используются высокие дозы антибактериальных препаратов и противовоспалительных средств.

Синехии можно заметить у ребенка и самостоятельно. Обычно они становятся заметными во время проведения ежедневных гигиенических процедур. Соединительнотканные сращения между головкой полового члена и крайней плотью, которые выглядят как плотные тяжи, и считаются синехиями. Количество таких сращений может быть разным у каждого ребенка.

В некоторых случаях у малыша появляются следующие характерные симптомы:

- Отечность головки полового члена. Она несколько увеличивается в размерах, при выраженном отеке может немного пульсировать.

- Покраснение головки полового члена. Обычно этот симптом возникает вследствие зуда, который беспокоит малыша. Зуд может быть разной интенсивности: от практически незаметного до выраженного. Некоторые малыши начинают расчесывать интимную зону, что приводит к появлению на коже этой области характерных следов.

- Небольшая болезненность во время мочеиспускания. Этот симптом встречается не у всех малышей. У некоторых детей появляется небольшое жжение. Походы в туалет, чтобы помочиться, могут приносить ребенку дискомфорт. Малыши раннего возраста и особенно не умеющие еще говорить выражают это просто — плачем.

- Болезненность или сложность с обнажением головки полового члена. Чем больше у ребенка сращений, тем более выражен этот неблагоприятный симптом. У некоторых малышей при попытках обнажить головку появляется настоящий болевой синдром. При возникновении подобной ситуации следует сразу обратиться к детскому урологу.

Терапию неосложненных синехий можно проводить и самостоятельно. Такое лечение можно больше отнести к профилактическому. Оно сводится к выполнению и соблюдению всех правил личной гигиены. Приучать малыша следить за собой следует с самого раннего возраста. Ребенок должен знать элементарные правила гигиены, которые потребуется ему в дальнейшей жизни.

Важно помнить, что маленьким мальчикам нужно обязательно делать ежедневные подмывания. При выраженном образовании смегмы – это можно делать 2 раза в день или чаще (по необходимости). В дальнейшем подмываться мальчикам следует однократно за сутки.

Для предотвращения воспалительных заболеваний мочеполовых органов во время подмывания можно воспользоваться отварами, приготовленными из различных лекарственных растений. Отлично подойдет аптечная ромашка и календула. Многие урологи рекомендуют обрабатывать воспаленные участки мирамистином. Следует помнить, что данный препарат имеет противопоказания и должен быть назначен лечащим врачом.

После подмывания кожные покровы следует аккуратно промокнуть чистым отутюженным полотенцем или стерильной марлей, а затем просушить. Сильно тереть кожные покровы не стоит. Это может способствовать нанесению механического повреждения, которое только усугубит общее состояние.

Длительное ношение подгузников для мальчиков не оказывает благоприятного действия. Во время проведения гигиенических процедур кожные покровы ребенка «дышат», подсушиваются естественным образом и не перегреваются.

По возможности, старайтесь приучить малыша к горшку максимально рано, как это будет возможно. Это поможет снизить риск развития неблагоприятных патологических состояний у ребенка в дальнейшем.

На сегодняшний день детские урологи и андрологи считают, что нет необходимости в проведении интенсивного лечения мальчикам до трех лет. Обычно за ребенком проводится лишь регулярное наблюдение, которое позволяет контролировать течение и развитие данного состояния.

При посещении медицинской комиссии в поликлинике малыша должен обязательно осматривать уролог. Если во время такого осмотра доктор обнаружит какие-либо осложнения или выраженное ухудшение течения заболевания, то может назначить ребенку лечение. Однако, такие случаи встречаются довольно редко.

При травматических синехиях врачи рекомендуют обратиться к проведению ванночек с ромашкой или календулой. Они помогают снять воспаление и улучшить самочувствие ребенка. Обычно для достижения положительного эффекта достаточно 10-15 дней. Ванночки можно проводить 2 раза в сутки.

Иногда врачи вводят с помощью специальной иглы в область между головкой полового члена и крайней плотью гидрокортизоновую мазь. Она эффективно справляется с воспалением и способствует быстрому уменьшению сращений.

В некоторых ситуациях врачи могут прибегнуть к назначению специальных мазей, которые обладают рассасывающим действием, например, «Контрактубекс». Такие средства наносятся на пораженные участки и способствуют уменьшению сращений.

Выбор длительности такого лечения и кратности применения препарата остается за лечащим урологом, так как требуется предварительная оценка общего состояние малыша и выявления у него сопутствующих заболеваний.

У малышей старше трех лет с выраженными сращениями на крайней плоти, которые вызывают у малыша неблагоприятные симптомы, может проводиться хирургическое лечение.

Показания к операции устанавливает детский уролог. В этом случае хирургическим путем пересекаются все сращения, что приводит к освобождению головки полового члена и значительному улучшению самочувствия. Обычно такие операции проводятся уже у детей в подростковом возрасте.

После проведенного хирургического лечения ребенку назначаются противовоспалительные мази, которые применяются местно. Они помогают устранить остаточные симптомы воспаления и способствуют заживление поврежденных тканей. Обычно такие мази выписываются на 2-3 недели с последующей отменой.

После проведенного лечения у ребенка не остается никаких остаточных признаков синехий и неблагоприятных симптомов. В дальнейшем ребенок должен регулярно посещать уролога не реже, чем 1 раз в год.

Синехии (сращения) малых губ у девочек: как маме распознать проблему и разрешить ее?

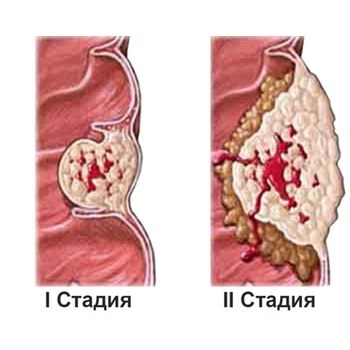

Синехии или слипание малых половых губ возникает в раннем младенчестве или несколько позже, в возрасте до шести лет. Нередко заболевание протекает бессимптомно и обнаруживается родителями во время ухода за ребенком или врачом при медицинском осмотре. Определить, как выглядят синехии, в большинстве случаев несложно. Это можно сделать, если внимательно рассмотреть половые органы.

Заболевание склонно к постоянному рецидивированию. Примерно у третьей части пациенток отмечают появление новых сращений.

Читайте также: Амебный абсцесс печени: причины возникновения, сопутствующие симптомы, методы терапии и профилактика

Как провести осмотр

Перед осмотром нужно тщательно вымыть руки с мылом и остричь ногти, чтобы не травмировать нежную кожу. Раздвинув ножки ребенку, внимательно осматривают половые органы. При этом обращают внимание на наличие половой щели, через которую просматривается влагалище.

Если вместо щели видна только белосоватая полосочка, а попытка раздвинуть малые половые губы не приносит успеха, велика вероятность наличия синехий. В редких случаях происходит сращение и больших половых губ.

Признаки патологии

Синехии малых губ могут не доставлять девочке дискомфорта. В некоторых случаях наблюдаются проблемы с мочеиспусканием, при желании помочиться ребенок начинает кряхтеть, сильно тужиться и плакать. После мочеиспускания наступает быстрое облегчение.

Также можно выделить следующие симптомы:

- покраснение кожи в районе половых органов, появление сыпи;

- раздражение слизистых;

- плач, указывающий на боль при прикосновении во время подмывания или купания;

- направление струи мочи вверх, что характерно для мальчиков.

У девочек 1-го года и старше возникает подтекание мочи, даже если ребенок уже пользуется горшком.

Насколько опасно заболевание

Сращение половых губ нельзя расценивать как естественный процесс, на который не стоит обращать внимания, но его возникновение редко приносит тяжелые последствия для женского организма.

Тем не менее, состояние может способствовать развитию различных инфекционных процессов. При прогрессировании заболевания в будущем, связанным с ростом половых органов и неправильным формированием промежности, девочка может иметь проблемы с зачатием и родоразрешением.

Начальная стадия формирования синехий дает о себе знать отеком вульвы, ее покраснением, раздражением, болью при мочеиспускании. При подозрении на патологию нужно вести ребенка к врачу.

Синехии – коварное заболевание, склонное к рецидивам. Полагаться на их самостоятельное разрешение у девочек до года нельзя. Проблему удается устранить к периоду полового созревания. При данной патологии ребенок должен находиться под наблюдением детского гинеколога, который определяет необходимое лечение и дает рекомендации по уходу за половыми органами.

Причины сращения

Причины формирования синехий могут быть различны. Если они заметны еще у новорожденного, то вполне вероятно были вызваны осложненной беременностью и внутриутробным инфицированием плода.

В дошкольном возрасте спайки у девочек могут появляться по следующим причинам:

- перенесенные инфекционные заболевания мочеполовой сферы (цистит, вульвит, вульвовагинит), когда бактерии проникают в очаг воспаления, что провоцирует сращение малых губ;

- передача вирусов бытовым путем (через полотенца и другие предметы по уходу);

- неправильная гигиена половых органов, использование агрессивных косметических средств, которые устраняют необходимую бактериальную среду;

- склонность к аллергии, как результат соприкосновения кожи с остатками стирального порошка на белье, гигиеническими влажными салфетками, памперсами, приводящие к набуханию вульвы и дальнейшему появлению синехий;

- нарушения гормонального баланса, вызванные дефицитом эстрогенов;

- ношение нижнего белья из некачественных синтетических материалов;

- глистные инвазии, дискбактериоз кишечника, прием некоторых лекарственных препаратов.

Лечение

Синехии бывают неполные и полные. Если сращение произошло на небольшом участке малых половых губ, проблема может быть решена соблюдением правил гигиены и ухода. Большую опасность представляет полное сращение малых половых губ, вылечить которое можно только при своевременном обращении к врачу.

Перед тем, как определить лечение, пациентке назначают общие анализы крови и мочи, берут мазок на бакпосев из влагалища или анализы на скрытые инфекции.

Если синехии вызваны аллергией, требуется консультация аллерголога.

Местная терапия

В лечении используют мази и кремы, содержащие эстроген.

Гормональное средство, используемое при различных заболеваниях, связанных с недостатком эстрогена. Главное действующее вещество – эстриол.

Лечение Овестином производят в течение 20 дней, затем делают небольшой перерыв в 10 дней. После перерыва курс повторяют. Овестин рекомендован к применению не чаще 1 раза в день. Лучше обрабатывать синехии перед тем, как ребенок ляжет спать. Если малышка спит в подгузнике, его нельзя надевать до полного всасывания крема.

В некоторых случаях возможны негативные реакции: зуд во влагалище, выделение слизи, кожные высыпания. С осторожностью крем назначают пациенткам с бронхиальной астмой, эпилепсией, заболеваниями печени.

Мазь наносят тонким слоем. Обработку производят осторожными втирающими движениями. Нельзя давить на половые органы или пытаться разъединить синехии самостоятельно. Категорически запрещено использовать с этой целью различные подручные средства, которые могут служить источником инфекции.

Крем часто назначают при синехиях у девочек. Оптимальное сочетание действующих веществ (экстракт лука, гепарин натрия, аллантоин) оказывает бактерицидное действие, противовоспалительный эффект, заживляет раневые поверхности.

Средство наносится на сращенную область дважды в день тонким слоем. Большего эффекта можно добиться, сочетая данный препарат с Траумель С или Бепантеном. Курс лечения составляет 20 дней, затем после паузы его повторяют. Поскольку синехии – явление рецидивное, применять Контрактубекс можно и с профилактической целью.

У препарата практически нет противопоказаний. Единственное препятствие к его применению – повышенная непереносимость или чувствительность к отдельным компонентам.

Мазь или крем Бепантен эффективен в том случае, если заболевание осложняется воспалением. Бепантен устраняет язвочки, трещины, эрозии нежной кожи. Его применение предотвращает развитие инфекции.

Бепантен принадлежит к безопасным препаратам, он подойдет как новорожденным девочкам, так и детям постарше. Обработку производят после подмывания и тщательного высушивания половых органов.

Помочь предотвратить рецидив помогут ванночки с добавлением ромашки, календулы, дубовой коры. При лечении синехий у девочек в домашних условиях используются масла растительного происхождения (облепихового, персикового, миндального, виноградных косточек).

Хирургическое лечение

Как лечить полное сращение, если консервативное лечение не дало ожидаемых результатов? В этом случае производят рассечение. Операцию проводят при местной анестезии. Процедура не представляет опасности, не вызывает у девочки чувства дискомфорта и кровотечения.

Длительность операции составляет всего несколько минут. После процедуры ранка обрабатывается антисептическим раствором и через 15-20 минут девочка вместе с мамой может отправляться домой.

После хирургического разделения синехий на протяжении некоторого времени необходима регулярная обработка половых органов. Для этого используют как креми и мази, так и растительные масла. Подойдет и обычный детский крем. Назначаются успокаивающие ванночки на основе отваров ромашки, календулы, шалфея, череды.

Обрабатывать малые губы кремом придется в течении как минимум месяца. В дальнейшем эта процедура проводится 1 раз в неделю с целью профилактики.

Массаж

Данная процедура относится к вспомогательным методам лечения синехий. Массаж делают после нанесения мази. Подождав минуту-другую, пока крем-гель не начнет впитываться, начинают массаж склеенных половых губ. Движения при этом должны быть плавными, острожными, но слегка надавливающими.

При неполном сращении можно попытаться осторожно разъединить губы, но при этом нельзя переусердствовать. Нежелательно делать резкие движения, особенно пытаясь разъединить склеенные губы, так как движения могут вызвать травмы или психологический дискомфорт у ребенка.

Хорошо зарекомендовало себя следующее домашнее средство. Смоченным в картофельном соке ватным диском протирают место поражения, пытаясь слегка растягивать при этом половые губы в разные стороны. Процедура должна быть регулярной. Таким образом, при неполном сращении при помощи своеобразного массажа можно избежать хирургического разделения.

Профилактика синехий у девочек

К сожалению, явление синехий склонно к многократному «возвращению» даже после хирургического разъединения. Проблема решается только с наступлением половой зрелости. Профилактические меры, соблюдение правил гигиены и режима дня помогут значительно сократить риск рецидива. Итак, профилактика включает выполнение следующих правил:

- Подмывать ребенка нужно обычной водопроводной водой без использования мыла и других косметических средств, которые пересушивают слизистые влагалища и вымывают полезную микрофлору.

- Не увлекайтесь пенами для ванн, если не можете полностью от них отказаться, добавляйте ее непосредственно перед окончанием приема ванны.

- Выбор нижнего белья нужно сделать в пользу моделей из натурального хлопка. Только в таких трусиках кожа будет свободно дышать. Также нужно следить, чтобы белье не сдавливало и не натирало кожу, поскольку это может спровоцировать воспалительный процесс.

- Своевременно выявлять и лечить инфекционные и вирусные заболевания. В большинстве случаев синехии возникают как следствие неправильно и не до конца пролеченных заболеваний.

- Регулярное посещение детского гинеколога. Такая рекомендация нередко вызывает недоумение у мамы, считающей, что маленькой девочке нечего делать в кабинете женского врача. Однако, врачи советуют посещать гинеколога уже в дошкольном возрасте.

- Своевременная замена подгузников, в ряде случаев от их использования придется отказаться, стирать детские вещи дошкольников лучше отдельно от одежды взрослых членов семьи.

- Выбирать в продаже моющие и косметические средства, туалетную бумагу и другие средства по уходу без искусственных красителей и отдушек.

- Профилактическое использование мазей с эстрогеном теми девочками, у которых ранее диагностировалось сращение половых органов. Дозировку и длительность лечения определяет врач!

- Беременным женщинам в третьем триместре активно бороться с проявлениями позднего токсикоза (белок в моче, отеки, повышенное артериальное давление), так как эти симптомы приводят к осложнениям во время родов и появлению патологий у новорожденного.

Синехии у мальчиков: причины, симптомы, диагностика, лечение

Головка полового органа практически у каждого новорождённого мальчика не открывается. Это не считается патологией до определённого возраста.

Многие родители могут наблюдать у ребёнка спайки головки пениса с крайней плотью, которые носят название синехии. У взрослых мужчин это считается серьёзной болезнью.

Рассмотрим, что представляют собой синехии у мальчиков, что с ними делать, как проводить лечение.

Что это такое

Синехия у мальчиков, что это за патология, рассмотрим более детально. Если у мальчика крайняя плоть приросла к головке, видны спайки, это свидетельствует о появлении данного заболевания.

Синехии крайней плоти, код по МКБ 10 – N48: другие болезни полового члена. Такое состояние пениса встречается практически у всех детей. Эта врождённая особенность предназначена для того, чтобы предотвратить попадание болезнетворных микроорганизмов под крайнюю плоть, а также препятствовать травмированию головки.

Читайте также: Маски против выпадения волос в домашних условиях: показания и противопоказания, лучшие рецепты, особенности применения

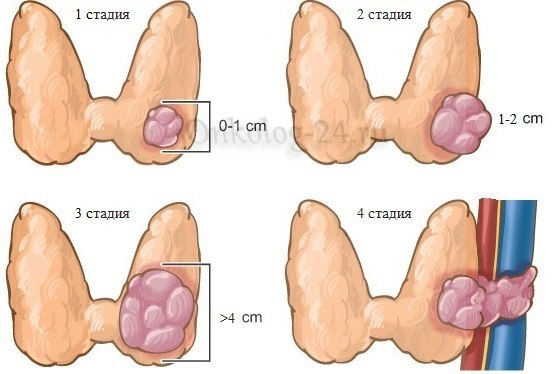

К трём годам малыша спайки постепенно рассасываются, головка полового члена начинает частично или полностью открываться. В норме исчезновение синехий должно наблюдаться к 7–11 годам. Если этого не произошло, необходимо обратиться к специалисту, поскольку такое состояние уже считается патологией.

Если крайняя плоть приросла к головке у взрослого мужчины, необходимо оперативное вмешательство, поскольку такое состояние может привести к неприятным последствиям со стороны мочеполовой системы.

Важно помнить! Ни в коем случае нельзя проводить разведение синехий у мальчиков и взрослых мужчин! Это может привести к серьёзным травмам, в результате чего появятся проблемы с процессом выведения мочи, а во взрослом возрасте – нарушение эректильной функции.

Причины возникновения синехий

Синехии крайней плоти у мальчиков могут наблюдаться по различным причинам. Наиболее распространёнными предпосылками для данной патологии являются:

- Развитие вирусов и инфекций. Попадание патогенных микроорганизмов в органы мочеполовой системы – это наиболее распространённая причина того, что у мальчика приросла крайняя плоть к головке пениса. Воспалительные процессы, которые наблюдаются вследствие активной деятельности болезнетворных микроорганизмов, вызывают образование спаек. Поэтому при появлении малейших признаков воспаления на половом органе, необходимо сразу же обращаться к доктору. Предотвратить попадание инфекции в органы мочеполовой системы можно, соблюдая личную гигиену малыша.

- Заболевания, связанные с аллергией. Детям, которые в результате воздействия определённых факторов начинают страдать аллергическими приступами, требуется регулярно посещать уролога в профилактических целях. Это поможет своевременно обнаружить или предотвратить воспалительные процессы аллергического характера в области полового органа.

- Осложнения при беременности. Каждая мама, которая вынашивает малыша, должна внимательно относиться к своему здоровью. Осложнения при беременности, вызванные инфекционными или вирусными болезнями, могут привести к образованию значительного количества синехий у малыша, избавиться от которых придётся исключительно хирургическим методом. Практически каждая беременная женщина тщательно следит за своим здоровьем, поэтому спайки по этой причине появляются у ребёнка в крайне редких случаях.

- Травмирование полового органа. Каждый мальчик рождается с закрытой головкой полового члена. Активные попытки оттянуть крайнюю плоть самостоятельно могут привести к повреждению пениса. Это является в большинстве случаев причиной того, что крайняя плоть приросла к головке у ребёнка.

- Получение ожогов. Такие повреждения могут быть вызваны облучением, радиацией, попаданием едких химических веществ на половой орган, термическим воздействием. В результате этого образуются шрамы, которые приводят к появлению спаек крупного размера. От них невозможно избавиться самостоятельно. Требуется только хирургическое вмешательство для нормализации состояния.

Механизм развития спаек у детей заключается в выделении чрезмерного количества смегмы по различным причинам. Её застой под крайней плотью приводит к образованию спаек.

Важно помнить! Каждому родителю необходимо уделять должное внимание личной гигиене малыша! Это поможет предупредить появление синехий.

Симптомы патологии

Если у ребёнка появились физиологические синехии, не связанные с воспалительными процессами, то они с течением времени разделяются. Неполное сращивание головки и крайней плоти спайками не вызывает дискомфортных ощущений или проблем с мочеиспусканием.

Если же у мальчика крайняя плоть срослась с головкой в результате воспаления, это сопровождается такими симптомами:

- отёчность в области головки полового члена, верхняя часть органа выглядит больше, чем нижняя;

- изменение цвета кожи в верхней части пениса;

- боль, жжение и другие дискомфортные ощущения в момент мочеиспускания;

- резкая боль в половом члене даже в спокойном состоянии;

- чрезмерные выделения с частичками гноя;

- проблемы с выведением мочи, жидкость выходит в незначительных количествах, по капле.

Синехии у мужчин характеризуются болезненными ощущениями в состоянии эрекции, а также в момент сексуального контакта. Молодые люди в большинстве случаев отказываются от половой жизни до полного выздоровления.

Диагностика заболевания

Обнаружить синехии полового члена достаточно просто. Специалисту лишь необходимо провести визуальный осмотр пениса. К доктору следует обращаться в случаях, когда синехии крайней плоти у мальчиков не разделились до трёхлетнего возраста.

Помимо осмотра, ребёнка направляют на такие дополнительные исследования:

- Общий анализ мочи. Он необходим для исключения развития такого заболевания, как уретрит. Поскольку симптомы имеют схожесть.

- Общий анализ крови. Его требуется сдавать при повышенной температуре тела для исключения развития инфекционных заболеваний.

- УЗИ-диагностика органов мочеполовой системы. Исследуются половой член, мошонка, мочевой пузырь, почки. Ультразвуковое исследование проводится в случаях, когда есть подозрение на стремительное распространение воспалительных процессов.

На основе результатов проведённых исследований врач-уролог устанавливает точный диагноз. После чего назначает необходимое лечение. Если спайки слишком большого размера, то больного направляют на проведение операции.

Лечение синехий у мальчиков

Если наблюдаются синехии у мальчиков, что делать в данном случае, рассмотрим более детально. Существует несколько способов нормализации состояния полового члена. Их использование зависит от размера спаек и возраста ребёнка. Рассмотрим каждый метод воздействия.

Самостоятельное разделение спаек

Лечение синехии у мальчиков в домашних условиях целесообразно проводить до 6–7 лет. Для этого необходимо проводить такие манипуляции:

- поместить ребёнка в ванну с тёплой водой;

- через 30–40 минут после распаривания следует проводить разделение синехий у мальчика, не прекращая контакта с водой;

- медленно и осторожно оттягивать крайнюю плоть, стремясь оголить головку полового члена.

Разделение синехий крайней плоти у мальчиков таким способом необходимо проводить 2–3 раза в неделю. Длительность такого лечения занимает около 3–6 месяцев. Все зависит от размера и количества спаек.

Медикаментозная терапия

Если синехии крайней плоти у мальчиков вызывают воспалительные процессы, лечение в домашних условиях требуется проводить при помощи использования медикаментозных препаратов. Для этого применяются кремы и мази глюкокортикостероидной группы.

Гормональные препараты помогают устранить такие неприятные симптомы, как отёчность, покраснение, трещины на головке полового органа. Регулярное использование глюкокортикостероидов восстанавливает упругость и эластичность плоти, благодаря чему спайки постепенно расходятся.

Наиболее распространёнными местными препаратами данной группы являются Гидрокортизоновая мазь и Контрактубекс.

Наносить мази или кремы необходимо на головку и крайнюю плоть. Делать это следует аккуратно, чтобы не повредить поверхность кожных покровов. Длительность такого лечения синехий у мальчиков определяет специалист.

Хирургическое вмешательство

Если синехии у мальчика не проходят, что делать? Обычно оперативный метод лечения синехий у мальчиков назначается после достижения 12-летнего возраста. До этого момента они могут расходиться самостоятельно. Самопроизвольное разведение спаек наблюдается в результате воздействия таких факторов:

- внезапные беспричинные эрекции, характерные для мальчиков в период полового созревания;

- воспаления препуция;

- выделение ферментов сальных желёз.

Но без хирургического вмешательства и других методов лечения могут устраниться только незначительные спайки. Синехии крупного размера требуют более радикальных действий, направленных на их устранение.

Большие синехии, вызывающие регулярные воспалительные процессы необходимо удалять при помощи оперативного вмешательства. Оно обычно проводится под местной анестезией, не требует специальной подготовки.

Суть операции заключается в освобождении головки и плоти полового органа от присутствующих спаек.

В некоторых случаях проводится такая операция, как циркумцизия. Суть её заключается в частичном или полном иссечении крайней плоти. Другими словами – делается обрезание. Такой вид хирургического вмешательства позволяет избавиться не только от синехий, но и от физиологического или патологического фимоза.

В послеоперационный период необходимо тщательно следить за гигиеной пениса. Нужно ежедневно промывать головку под проточной водой, после чего обрабатывать её антибактериальными препаратами, такими как Эритромицин, Левомеколь, Мирамистин и другие.

Также полезно делать местные ванночки на основе отваров лекарственных трав, таких как календула, ромашка, мята. Проводить такие процедуры это необходимо на протяжении 1 недели после оперативного вмешательства.

Если реабилитационный период у мальчика затягивается, то для полного восстановления ему назначаются антибактериальные препараты для приёма внутрь.

Возможные последствия

Синехия крайней плоти у мальчиков требует соответствующего лечения, если она не исчезла к 12-летнему возрасту. Если игнорировать данную патологию, то бездействие может привести к таким неприятным последствиям:

- Проблемы с мочеиспусканием. Спайки крупного размера с течением времени приводят к закупорке мочеиспускательного канала. В результате этого мальчик испытывает сильные болевые ощущения, чувство жжения и резь в процессе выведения мочи. Также у него наблюдается постоянное чувство не опорожненного мочевого пузыря.

- Баланопостит. Данное заболевание характеризуется воспалительным процессом в головке и крайней плоти. Он наблюдается по причине скопления чрезмерного количества естественных выделений под крайней плотью. Большие синехии не позволяют обеспечивать достаточную гигиену полового органа. Опасность баланопостита заключается в том, что через определённый период времени он преобразуется в хроническую форму.

- Рубцовый фимоз. В результате чрезмерного количества спаек крайняя плоть сужается. В будущем это приводит к тому, что молодой человек не может вступать в интимную близость. Эрекция и секс вызывают болевые ощущения.

Самым опасным осложнением синехий у ребёнка является развитие доброкачественных или злокачественных опухолей под крайней плотью полового члена. Вследствие защемления головки скапливается смегма, которая обладает канцерогенными свойствами. От такой патологии крайне тяжело избавиться.

Лечение займёт длительный период времени. Спрогнозировать успешный результат терапии в данном случае сложно.

Профилактические рекомендации

Главным правилом, которое поможет предотвратить образование патологических спаек является строгое соблюдение гигиены полового органа у мальчиков. Оно заключается в проведении таких мероприятий:

- Ежедневное промывание головки пениса под проточной водой. Для этой процедуры лучше использовать тёплую кипячёную воду. Полезно также мыть половой орган в отваре лекарственных трав. Для этого необходимо заварить в 1 стакане кипятка 1 ч. л. сушёной ромашки, календулы, мяты или зверобоя.

- Не пытаться самостоятельно оттянуть крайнюю плоть, если это вызывает затруднения. Это может привести к травмированию пениса, образованию трещин, которые сопровождаются дискомфортными ощущениями.

- Своевременно менять подгузники. Длительное нахождение ребёнка в переполненном памперсе вызывает раздражения и воспалительные процессы. При смене подгузника ребёнку полезно принимать воздушные ванны. Что касается использования подгузников в жаркое время года, то от них лучше отказаться на этот период. Поскольку малыш потеет, в результате чего образуется благоприятная среда для активного развития патогенных микроорганизмов.

- Правильно подбирать нижнее белье. Детские трусы должны быть изготовлены только из натуральных материалов. Синтетика может вызвать аллергические реакции. Также следует не забывать о подборе правильного размера трусов для малыша. Они не должны натирать или сдавливать половой орган.

Читайте также: Ланзоптол: инструкция по применению, аналогичные средства, совместимость с другими препаратами

Соблюдение этих правил поможет родителям избежать осложнений, которые вызывают синехии. Даже если у мальчика и присутствуют спайки под крайней плотью, правильный уход за половым членом поможет предотвратить преобразования их в патологическую форму.

Пенис требует строгого соблюдения гигиены и аккуратного обращения с самого рождения малыша. Образование синехий у новорождённых не носит патологический характер. Обращения к специалисту требует их наличие после трёхлетнего возраста. Но это тоже не повод поднимать панику.

До 7 лет можно обойтись без оперативного вмешательства. Если же спайки вызывают отёчность, покраснения или воспалительные процессы, лучше обратиться к хирургу. В раннем возрасте процесс заживления послеоперационных ран не займёт много времени. Но операция в данном случае избавит мальчика от опасных последствий патологических синехий в будущем.

Синехии у мальчиков. Лечение патологии у ребенка

Синехии у мальчиков – нередкое явление, которое считается вариантом физиологической нормы. В большинстве случаев сращение головки полового члена с крайней плотью проходит самостоятельно по достижении ребенком 7-летнего возраста.

Однако в ряде ситуаций у мальчиков не происходит естественного разделения тканей половых органов, в результате чего требуется принудительное разведение синехий.

Как выглядит это явление, каким в норме должен быть половой член, с помощью каких способов можно устранить данную проблему?

У мальчика синехии: норма или повод для визита к врачу?

Синехии – это нормальное физиологическое явление, которое встречается у детей обоих полов, поэтому не следует бить тревогу, если у мальчика головка члена срослась с крайней плотью (препуцием).

Физиологические сращения

В норме до 3 лет головка члена должна быть полностью укрыта крайней плотью. Ее нельзя самостоятельно отодвигать – это может причинить малышу вред.

Существует распространенное мнение о том, что, периодически сдвигая крайнюю плоть, можно натренировать ее, в результате чего при наступлении определенного срока процесс естественного оголения головки члена произойдет гораздо легче. Однако это совершенно не соответствует действительности.

В большинстве случаев синехии не доставляют мальчику дискомфортных ощущений и вообще никак себя не проявляют. Гиперемия, зуд, отечность и другие признаки инфекционного процесса выявляются только в случае осложнений, требующих лечения. На фотографии, размещенной ниже, для наглядности представлено изображение того, как в норме выглядит пенис мальчика в раннем возрасте.

Патологические синехии

Если головка члена приросла к крайней плоти в результате механического повреждения, этот процесс будет сопровождаться сильным покраснением и болевым синдромом в области паха. При этом нередко появляются гнойные или творожистые выделения.

При возникновении синехий отодвигание крайней плоти затруднено, головка пениса частично или полностью закрыта. При обнаружении этого явления не стоит самостоятельно ставить диагноз. Наличие прирастания определяет только врач.

Симптомы синехий у мальчиков

Синехии у мальчиков, как правило, видно невооруженным глазом (см. также: фото синехии малых губ у девочек до и после лечения). Приращение обычно происходит от венечной борозды пениса до мочеиспускательного канала. Помимо этого могут присутствовать следующие симптомы:

- отечность, увеличение и изменение цвета головки полового члена;

- сильный болевой синдром, зуд, жжение и другие дискомфортные ощущения во время мочеиспускания;

- периодические резкие боли в пенисе;

- язвочки в интимной области;

- выделения гноя из уретры;

- затрудненное опорожнение мочевого пузыря;

- изменение направления струи мочи.

Такие признаки указывают на то, что на фоне сращивания головки полового члена с крайней плотью начался инфекционный процесс. При появлении перечисленных симптомов нужно как можно скорее показать ребенка педиатру.

Диагностические мероприятия

Для постановки диагноза врачу достаточно провести визуальный осмотр маленького пациента. Для подтверждения патологического процесса малышу назначаются дополнительные обследования:

- общий анализ мочи для исключения уретрита;

- клинический анализ крови – проводится при повышении температуры тела, в большинстве случаев указывающей на развитие инфекционного процесса;

- исследование мазка из уретры;

- ультразвуковое исследование органов мочеполовой системы – пениса, мошонки, мочевого пузыря, почек.

Во время диагностирования требуется консультация врача-уролога. В случае необходимости маленького пациента осматривает хирург. Схема лечения разрабатывается только после постановки точного диагноза.

Когда необходимо вмешательство специалиста?

Обычно сращивание головки члена с крайней плотью не требует принятия специальных мер. С возрастом происходит самостоятельное устранение синехий. В ряде случаев такой процесс длится вплоть до начала пубертатного периода.

В переходном возрасте благодаря повышенному образованию гормонов кожа пениса приобретает эластичность, в результате чего головка члена легко высвобождается из плоти. Кроме того, высвобождению способствуют эрекции, появляющиеся по мере взросления мальчика.

В указанных случаях вмешательство врача не требуется. Однако бывают ситуации, когда без участия специалиста не обойтись.

Обязательного лечения требуют такие симптомы, как боль и дискомфорт во время мочеиспускания, покраснение головки члена, признаки инфекционного процесса, возраст старше 15 лет.

Специалисты отмечают, что при любом подозрении на патологические синехии нужно показать ребенка педиатру. Принимает решение о необходимости лечения исключительно врач.

Методы лечения патологических синехий

Методы терапии зависят от возраста пациента и тяжести заболевания. В большинстве случаев синехии разделяются с помощью консервативных способов. При незначительном сращении головки полового члена с препуцием устранить проблему можно в домашних условиях. В тяжелых ситуациях для удаления синехий прибегают к хирургическому вмешательству.

Консервативная терапия

Консервативная терапия, помимо использования лекарственных средств, основана на массаже крайней плоти. Проводить его в домашних условиях имеет смысл до 6–7 лет.

Процедура самостоятельного устранения синехий не отличается сложностью. Для этого ребенок помещается в емкость с теплой водой. По прошествии 30–40 минут распаренный препуций нужно осторожно оттягивать, стараясь оголить головку пениса. Если малыш жалуется на боль, нужно немедленно прекратить манипуляции.

Проводить эту процедуру следует 2–3 раза в неделю. Длительность массажа зависит от масштаба спаечного процесса. Самостоятельное разделение синехий в среднем длится около 3–6 месяцев.

Наряду с этим ребенку назначается местное медикаментозное лечение, которое включает следующие препараты:

- антисептический раствор Мирамистин;

- мазь Гидрокортизоновая;

- гель Контрактубекс.

Мази, кремы и гели наносятся на головку пениса или крайнюю плоть. Движения при этом должны быть максимально аккуратными, иначе можно повредить половой орган малыша. Длительность применения лекарственных средств определяет врач в каждом конкретном случае.

Хирургическое лечение

Целью хирургического вмешательства является иссечение всех имеющихся спаек и высвобождение головки полового члена из крайней плоти. К особенностям операции относятся следующие моменты:

- отсутствие у ребенка шрамов после хирургического удаления синехий;

- необходимость использования на послеоперационном этапе местных противовоспалительных или ранозаживляющих лекарственных средств;

- операция чаще всего назначается детям подросткового возраста;

- оперативное вмешательство проводится под местной анестезией;

- хирургическое удаление сращивания головки члена с препуцием является основанием для ежегодного осмотра у уролога.

Послеоперационный уход в домашних условиях

После операции родителям необходимо внимательно следить за состоянием пениса у мальчика. Для ускорения заживания и предупреждения повторного срастания в течение 7–10 дней нужно наносить на головку члена и крайнюю плоть специальную мазь. Назначение лекарственных препаратов для местного применения носит индивидуальный характер.

Наряду с этим в послеоперационный период следует особенно тщательно следить за интимной гигиеной маленького пациента. Уход за областью паха подразумевает: (подробнее в статье: правила и особенности ухода за новорожденным мальчиком)

- ежедневное очищение полового органа под проточной водой;

- регулярную обработку пениса и препуция антибактериальными лекарственными средствами (Эритромицином, Левомеколем, Мирамистином);

- местные ванночки с отварами целебных трав (календулы, ромашки, мяты).

Длительность осуществления таких процедур определяет врач в каждом конкретном случае. Категорически запрещено менять препараты и сроки лечения – это может привести к тяжелым последствиям. При затягивании реабилитационного периода или развития осложнений нужно обратиться к специалисту для коррекции терапии. В таких случаях, как правило, мальчику назначается курс антибактериальных препаратов.

Ежедневная гигиена – профилактика патологии

К развитию некоторых заболеваний у детей приводят неправильные действия родителей. Сращивание передней части полового члена с препуцием относится к таким патологиям.

Помимо того, что на возникновение этой проблемы влияют инфекционные болезни и патологии мочеполовой системы у женщины во время вынашивания малыша, немалую роль в образовании спаек на пенисе играет неправильная интимная гигиена мальчика.

Во избежание сращивания передней части полового члена с препуцием нужно неукоснительно соблюдать следующие меры профилактики:

- ежедневное подмывание малыша и очищение интимной области в течение дня при необходимости;

- приучение мальчика с раннего детства к личной гигиене;

- исключение длительного ношения подгузников;

- регулярное проветривание половых органов ребенка;

- использование индивидуальных предметов личной гигиены;

- своевременное лечение заболеваний мочеполовой системы.

Соблюдение перечисленных правил поможет уберечь малыша от сращения передней части члена с препуцием. Если это все же произошло, нужно в любом случае показать ребенка педиатру. Специалист оценит серьезность проблемы и при необходимости назначит действенное лечение. Нужно помнить, что любое заболевание легче предупредить, чем впоследствии долго и мучительно лечить.