Для чего и как проводят при менопаузе гистероскопию матки?

Процедура гистероскопии при миоме матки

Авторы | Последнее обновление: 2018

Гистероскопия – это эндоскопический метод исследования полости матки.

Процедура проводится амбулаторно или в условиях гинекологического стационара и позволяет выявить различные патологические состояния детородного органа.

В диагностике субмукозной миомы матки гистероскопия играет решающую роль и проводится всем пациенткам независимо от возраста и репродуктивного статуса.

Гистероскопия при миоме матки может быть не только диагностической, но и лечебной процедурой. При выявлении узла малых и средних размеров, располагающегося в полости матки на тонкой ножке, врач может сразу убрать опухоль и избавить женщину от проблемы. Для удаления других образований гистероскопическим доступом требуется предварительная медикаментозная подготовка.

Преимущества и недостатки гистероскопии при заболеваниях матки

Гистероскопическое исследование считается «золотым стандартом» в диагностике субмукозной миомы – опухоли, располагающейся в подслизистом слое детородного органа.

На сегодняшний день без проведения этой процедуры диагноз не может быть выставлен.

Практикующие гинекологи отзываются о гистероскопии как об исключительно удобном, эффективном и безопасном методе, позволяющем определиться с тактикой лечения пациентки.

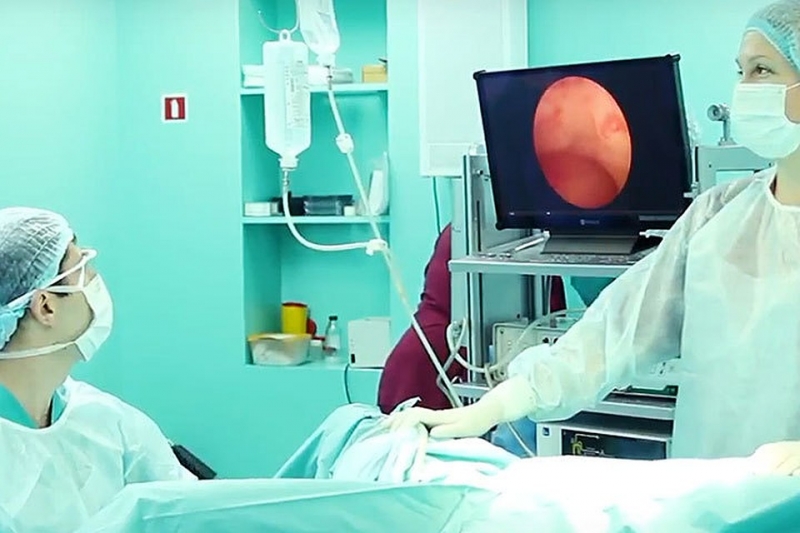

Так выглядит процедура гистероскопии.

Преимущества гистероскопии:

- Малая инвазивность. Для проведения исследования не нужно вскрывать брюшную полость;

- Отсутствие рубцов на матке после проведения процедуры;

- Высокая эффективность. Гистероскопия помогает не только выявить субмукозную миому матки, но и дифференцировать ее с другой внутриматочной патологией (полипы эндометрия, аденомиоз, гиперпластический процесс), а также взять материал для гистологического исследования (провести биопсию);

- Универсальность. Диагностическая процедура может перейти в лечебную при необходимости;

- Короткий восстановительный период. После диагностической гистероскопии женщина может в тот же день отправляться домой. После лечебной процедуры обычно требуется наблюдение в стационаре в течение 3-5 дней.

К недостаткам метода стоит отнести:

- Дорогостоящее оборудование – не каждая государственная клиника может позволить себе приобрести гистероскоп;

- Необходимость специального обучения персонала;

- Гистероскопия не эффективна при глубоко расположенных интерстициальных и субсерозных миоматозных узлах.

Эндоскопическое исследование эффективно только при субмукозном или субмукозно-интерстициальном расположении миоматозного узла.

Классификация и особенности проведения разных видов гистероскопии

Выделяют несколько разновидностей процедуры:

- Диагностическая – показана для выявления миомы и другой патологии матки. Такую процедуру нередко называют офисной или простой, подчеркивая возможность проведения в амбулаторных условиях. В западных странах гистероскопию может выполнить не только гинеколог, но и врач общей практики на консультативном приеме;

- Лечебная – операция по удалению миомы матки (гистерорезектоскопия);

- Контрольная – проводится для оценки качества проведенной терапии и выявления рецидива болезни. Технически не отличается от офисной.

Процедура выполняется с помощью специального прибора – гистероскопа.

Показания для проведения диагностической и лечебной процедуры

Гистероскопию при лейомиоме делают в следующих ситуациях:

- Выявление миоматозного узла по результатам УЗИ для уточнения диагноза;

- Необходимость дифференциальной диагностики между миомой малых размеров и крупным полипом эндометрия;

- Подозрение на сопутствующую патологию (гиперпластический процесс эндометрия, аденомиоз);

- Контроль эффективности терапии после удаления миомы.

При помощи гистероскопа можно рассмотреть орган изнутри и установить точную локализацию и площадь патологического процесса.

Лечебная гистероскопия проводится для удаления миомы матки. Операция возможна при соблюдении следующих условий:

- Субмукозный узел на ножке размерами до 10 см;

- Субмукозно-интерстициальная миома, менее чем на 50% находящаяся в мышечном слое, величиной до 5 см;

- Общее количество образований не более четырех;

- Матка увеличена не более чем до 12 недель.

Полезно также почитать: Беременность после операции по удалению миомы матки

При подслизисто-интерстициальных узлах, уходящих глубоко в миометрий, гистерорезектоскопия возможна далеко не всегда. Такая операция требует высокого мастерства хирурга и часто приводит к развитию осложнений.

Многие врачи не рекомендуют проводить гистероскопическое удаление глубоко расположенной опухоли у нерожавших женщин, поскольку слишком высок риск появления послеоперационных спаек и в перспективе – бесплодия.

Противопоказания

Гистероскопия не проводится в таких ситуациях:

- Общие инфекционные процессы (ОРВИ, грипп и др.).;

- Воспалительные заболевания половых органов в стадии обострения;

- Распространенные предраковые состояния и рак шейки матки;

- Стеноз шейки матки, когда ввести инструмент невозможно;

- Общее тяжелое состояние женщины;

- Желанная беременность при удовлетворительном состоянии плода;

- Массивное маточное кровотечение (в этой ситуации может потребоваться удаление матки – гистерэктомия).

При беременности следует отложить проведение гистероскопии.

Подготовка к исследованию полости матки

Гистероскопия относится к инвазивным вмешательствам и требует определенной подготовки пациентки:

- Общеклинические исследования: анализы крови и мочи, тесты на инфекции, оценка чистоты влагалища;

- ЭКГ и консультация терапевта;

- УЗИ органов малого таза;

- Флюорография.

Важное условие проведения плановой гистероскопии – отсутствие воспалительных процессов во влагалище и на шейке матки. В противном случае инфекция может попасть в полость матки по инструменту, что грозит развитием эндометрита. Экстренная гистероскопия делается после минимального обследования, которое проводится в предоперационной палате.

При наличии воспалительного процесса половых органов, после выполнения гистероскопии возможно развитие воспаления восходящим путем.

Эндоскопическое исследование матки выполняется строго натощак. Утром в день процедуры нельзя есть и пить. Последний прием пищи должен быть за 12-14 часов до манипуляции. Накануне процедуры делается очистительная клизма.

Плановая гистероскопия при миоме матки проводится на 5-7 день менструального цикла. В этот период слизистая оболочка матки тонкая и практически не кровоточит. В климактерическом периоде процедура может быть выполнена в любой удобный день.

В зависимости от цели проведения гистероскопии, процедура может выполняться в разные дни цикла.

Техника выполнения процедуры

Офисная гистероскопия может проводиться в амбулаторных условиях при наличии стационара одного дня и возможности экстренно перевести пациентку в гинекологическое отделение (при развитии осложнений). Плановая госпитализация показана для нерожавших женщин, в постменопаузе, а также при наличии серьезной соматической патологии.

Эндоскопическое исследование полости матки проводится под наркозом. Диагностические манипуляции могут выполняться и под местным обезболиванием, однако по отзывам женщин, это не самая приятная процедура.

Пациентка, согласившаяся на местную анестезию, чувствует боль при раскрытии шейки матки и далеко не всегда выдерживает подобные неприятные ощущения. Наркоз выгоден не только для женщины, но и для врача.

Пока пациентка находится без сознания, доктор может спокойно выполнить все манипуляции, обнаружить миому и взять материал для гистологического исследования. Удаление узла проводится только под наркозом.

Выполнение процедуры под наркозом позволяет врачу быстрее и эффективнее провести манипуляции.

Этапы проведения гистероскопии:

- Пациентка располагается в гинекологическом кресле;

- Доктор фиксирует шейку матки и проводит расширение цервикального канала. При использовании инструментов малого диаметра можно обойтись без расширения шейки матки (минигистероскопия);

- В полость матки вводится гистероскоп – металлическая тонкая трубка. С помощью приборов (телескопа, видеокамеры) изображение выводится на экран;

- Выполняется расширение полости матки с помощью жидкостей или углекислого газа. Применение газа рекомендовано при диагностической гистероскопии, жидкости – в случае запланированного удаления миоматозного узла;

- Видеокамера проводит съемку, световой датчик выводит изображение на экран монитора. Доктор осматривает полость матки, оценивает состояние слизистой оболочки, выявляет миоматозные узлы. На выходе осматривается цервикальный канал;

- При выявлении патологии берется прицельная биопсия. Полученный материал направляется на исследование в лабораторию;

- После удаления миомы проводится выскабливание полости матки и цервикального канала.

При проведении гистероскопии врач оценивает состояние эндометрия, и может взять материал на биопсию с патологически измененных участков.

Диагностическая процедура может перейти в лечебную при выявлении субмукозной миомы, расположенной целиком в полости матки и соединенной с мышечным слоем только тонкой ножкой. При размерах опухоли до 10 см доктор может сразу удалить ее и вывести через влагалище. Удаление миомы гистероскопическим методом не проводится в таких ситуациях:

- Размер миомы на ножке более 10 см;

- Выявление глубоко расположенного субмукозно-интерстициального узла.

Полезно также почитать: Мнение врачей о применении спирали Мирена при миоме

В таких ситуациях показана предварительная подготовка с применением гормональных препаратов. Гормоны уменьшают размер опухоли и способствуют ее продвижению по направлению к полости матки.

Отзывы женщин, перенесших гистероскопию, вполне позитивны и заставляют думать об этой методике как весьма щадящей.

После выхода из наркоза отмечается головокружение, слабость, но эти симптомы проходят в течение 2-4 часов.

Операция проходит безболезненно, и лишь небольшой процент женщин указывают на некий дискомфорт во время исследования (что может быть связано с недостаточным обезболиванием).

Схематическое изображение гистерорезектоскопии.

Интерпретация результатов

Субмукозная миома при гистероскопии представлена в виде округлого образования, расположенного в полости матки. Доктор оценивает размер опухоли, ее локализацию относительно дна и тела, степень проникновения в мышечный слой, наличие тонкой ножки или широкого основания. Обязательно осматривается эндометрий, оценивается его толщина и ее соответствие фазе менструального цикла.

Важно отличать миоматозный узел от полипа эндометрия. Для дифференциальной диагностики к образованию подводится жидкость. Миома отличается от полипа тем, что не меняет форму при подаче жидкости. Полипы, напротив, удлиняются и меняют свою конфигурацию.

Так выглядит полип эндометрия при проведении гистероскопии.

Возможные осложнения после процедуры

Диагностическая и лечебная гистероскопия могут привести к развитию таких нежелательных последствий:

- Кровотечение при повреждении шейки матки и эндометрия, прободении органа, попытке удалить глубоко расположенную миому;

- Инфицирование полости матки с развитием эндометрита. Возникает на фоне воспаления во влагалище;

- Деформация полости матки при удалении больших миоматозных узлов;

- Появление спаек и бесплодие. Встречается преимущественно после удаления опухолей, глубоко расположенных в мышечном слое.

Не исключено развитие анестезиологических осложнений, связанных с непереносимостью конкретного препарата.

Если после процедуры беспокоят обильные выделения и интенсивные боли внизу живота, следует немедленно обратиться к врачу.

Восстановительный период после гистероскопии

В первые дни после операции отмечается возникновение болей внизу живота, пояснице, промежности. Это совершенно нормальное явление, связанное с травматизацией шейки матки и расширением полости органа во время процедуры.

Боль сохраняется в течение 2-3 дней, постепенно ослабевает и полностью стихает к 4-5 дню после процедуры. При обширных вмешательствах (удалении нескольких миоматозных узлов) неприятные ощущения могут сохраняться до двух недель.

Кровянистые выделения из половых путей возникают у всех женщин после гистероскопии. В первые дни это будут алые, умеренные выделения, требующие использования впитывающих прокладок. Спустя 3-5 дней выделения становятся скудными, сукровичными и прекращаются через 7-14 дней после процедуры. Длительность выделений зависит от объема оперативного вмешательства.

Менструальный цикла после гистероскопии восстанавливается по графику, но возможна незначительная задержка – до 3-5 дней. После удаления миомы отмечаются и более длительные нарушения цикла, отсутствие месячных до 2 месяцев. Первым днем менструации принято считать день гистероскопии, и от него ведется отсчет в дальнейшем.

После удаления миомы возможны сбои в менструальном цикле, который со временем восстанавливается.

Общие рекомендации в послеоперационном периоде:

- Половой покой в течение 14 дней после диагностической и до 1,5 месяцев после лечебной процедуры;

- Запрет на поднятие тяжестей, занятия спортом, серьезные физические нагрузки, посещение сауны, бани, бассейна, пляжа, солярия минимум на 2 недели;

- Отказ от использования тампонов;

- Соблюдение личной гигиены. Применение средств для подмывания с нейтральным pH и отказ от мыла;

- Прием антибактериальных препаратов в течение 5-7 дней для профилактики инфекционных осложнений;

- Контрацепция не менее 1 месяца после процедуры;

- Своевременное опорожнение мочевого пузыря и профилактика запоров (рациональное питание).

Точные сроки ограничений устанавливаются лечащим врачом и зависят от объема вмешательства.

Читайте также: Виды гиперплазии эндометрия при менопаузе: симптомы, и чем лечат гпэ в климаксе?

При диагностической гистероскопии зачатие ребенка возможно уже в следующем цикле, то есть после очередной менструации.

Врачи не советуют торопиться и рекомендуют выждать 3 месяца, чтобы слизистая оболочка матки успела восстановиться. Если во время процедуры была удалена миома, рекомендуется выждать не менее 6 месяцев.

Перед наступлением беременности нужно сделать УЗИ и убедиться в отсутствии осложнений.

Гистероскопия – что это за метод диагностики и как она проводится

Применение эндоскопического оборудования, а также одноименных методов во многих областях практической медицины, в том числе и гистероскопии в гинекологии, значительно повысило качество диагностических исследований и эффективность лечения. Гистероскопия — это малоинвазивный метод визуального осмотра полости матки и состояния ее внутренней поверхности посредством оптической системы — гистероскопа.

Что такое гистероскоп и как он работает

Краткая информация об этом помогает понять суть и возможности, получаемые в результате использования метода.

Гистероскоп представляет собой небольшой корпус прямоугольной формы с двумя кранами, соединенными со шлангами для подачи жидкости или газа под давлением, и их отвода.

Эти среды дают возможность решить определенные задачи: улучшить обзор, повысить возможность манипуляций за счет увеличения полости матки, отмыть слизь и сгустки крови.

Корпус соединен с внешним тубусом (полая трубка), в который помещается внутренний тубус с окуляром, осветительной и телескопической системами, которые позволяют осуществлять осмотр полости матки «глазом».

В некоторых моделях имеется канал для введения инструментов (ножницы, жесткие и гибкие биопсийные и захватывающие щипцы, электроды, лазерный световод), предназначенных для небольших манипуляций — удаление маленьких полипов, взятие материала для биопсии.

В зависимости от используемых оптических систем прибора можно осуществлять общий (без увеличения) или панорамный обзор с увеличением в 20 раз.

С помощью первого врач может составить общее представление о внутреннем состоянии матки и определить участки, подлежащие более детальному исследованию с помощью увеличения.

Существуют тубусы с оптической системой увеличения в 60 и 150 раз (микрогистероскопы), позволяющие видеть изменения в строении слизистой оболочки и ее клеток, уточнять степень развития и характер патологических участков, проводить дифференциальную диагностику клеток, подозрительных на раковое перерождение.

Виды гистероскопов и их применение

По степени функциональности производятся два основных вида гистероскопа, предназначенные как для диагностических исследований, так и для хирургических операций малого объема — эластичный, или гибкий (гистерофиброскоп) и жесткий. Гистерофиброскоп более удобный в осуществлении манипуляций, но хрупкий и относительно дорогой.

Гистсероскоп с жестким тубусом

Гибкий гистероскоп

Наиболее часто в диагностике используются приборы с жестким тубусом. По техническим характеристикам предлагаются телескопы с внешним диаметром 4 мм и углами обзора 300 и 00, 120 и 700. Для нерожавших и молодых женщин существуют приборы с диаметром 3 мм и углами обзора 300 и 00. Выпускаются и приборы с диаметром 1 и 2 мм.

Специальную группу гистероскопов составляют гистерорезектоскопы с Г-образными и шаровыми однополярными электродами, подсоединящимися к электрогенератору.

Гистерорезектоскопы с наружным диаметром 7 мм предназначены для осмотра и осуществления под визуальным контролем небольших хирургических вмешательств, не требующих значительного расширения канала шейки матки (цервикальный канал).

Гистерорезектоскопы с диаметром 9 мм применяются для удаления субмукозных миом, множественных крупных полипов, прижигания значительных по площади внутренних эндометриоидных очагов, разделения грубых фиброзных синехий (спаек), для катетеризации маточных труб и т. д.

Для облегчения проведения внутриматочных манипуляций и подробного документирования процедуры большинство моделей гистероскопов снабжаются видеокамерой, с помощью которой осуществляется качественная передача изображения осматриваемых отделов матки и положения инструментов на экран монитора.

В связи с наличием значительного числа пациентов с бесплодием, большое значение приобрела гистероскопия перед ЭКО с проведением биопсии слизистой оболочки. ЭКО (экстракорпоральное оплодотворение) представляет собой введение в полость матки предварительно оплодотворенной яйцеклетки.

Для обеспечения эффективного ее внедрения в эндометрий и прикрепления к стенке матки необходимо исключить или устранить имеющиеся для этого препятствия в виде полипов, эндометриоза, синехий, внутриматочной перегородки, лигатур, оставшихся после кесарева сечения и вышедших в полость матки, воспалительных процессов эндометрия и труб, субмукозных узлов и т. д.

Таким образом, в зависимости от цели применения гистероскопию условно подразделяют на:

- диагностическую;

- хирургическую;

- контрольную, проводимую для проверки результатов лечения;

- как один из элементов программ подготовки к ЭКО.

Как проводится гистероскопия

Процедура проводится на гинекологическом кресле в стандартном положении.

После налаживания анестезиологом системы капельного введения необходимых растворов и препаратов для введения пациентки в наркоз, гинеколог обрабатывает наружные половые органы, влагалище и шейку матки дезинфицирующим раствором.

Затем производит постепенное расширение цервикального канала посредством введения в него металлических расширителей разного диаметра. Этот этап наиболее болезненный и может приводить к неблагоприятным рефлекторным реакциям организма. Поэтому процедура проводится обязательно под наркозом.

Вид наркоза

Под каким наркозом делают гистероскопию зависит только от решения анестезиолога. На это влияют много факторов:

- предполагаемые объем и время проведения процедуры с учетом опыта гинеколога;

- общее состояния пациента;

- наличие у него сопутствующих заболеваний;

- возможность развития аллергических и анафилактических реакций на наркотические и другие препараты;

- ожидаемые осложнения по ходу выполнения гистероскопии и наркоза, в том числе, кровотечение, электролитные расстройства и нарушения баланса жидкости в организме, в связи с длительным промыванием полости матки растворами.

Чаще всего гистероскопия проводится под общим внутривенным наркозом с индивидуальным подбором наркотических и анальгетических средств, а при наличии противопоказаний к нему — под масочным наркозом.

Но в редких случаях, при потенциальной возможности серьезных осложнений, связанных с процедурой или наркозом, или предположении о длительном проведении гинекологических манипуляций не исключается и принятие анестезиологом решения о проведении эндотрахеального наркоза, спинальной или эпидуральной анестезии.

Независимо от вида наркоза или анестезии, постоянно осуществляется мониторирование дыхания, сердечной деятельности и насыщения крови кислородом с помощью специальных мониторов.

Последовательность проведения манипуляции

После обработки дезинфицирующим раствором гистероскоп под контролем зрения или изображения на мониторе вводят в расширенную жидкостью или газом полость матки, осматривают ее содержимое и величину, форму и рельеф стенок, состояние области входа (устья) в маточные трубы. При этом обращается внимание на рельеф, цвет и толщину слизистой оболочки матки (эндометрия), соответствие ее сроку менструально-овариального цикла, на наличие каких-либо патологических изменений и образований.

При обнаружении инородных тел (остатки плодного яйца, вросшие фрагменты внутриматочной спирали) они удаляются спомощью зажима, введенного через канал гистероскопа. Область «подозрительных» на атипическое перерождение участков подвергается прицельной биопсии биопсийными щипцами для последующего гистологического исследования.

В конце процедуры гинеколог обычно проводит «раздельное» выскабливание полости и шейки матки, после чего анестезиолог выводит пациентку из состояния наркоза и наблюдает за ней при отсутствии наркозных осложненийв течение 2-х часов.

Когда лучше делать гистероскопию и некоторые ее последствия

Сроки проведения диагностической процедуры зависят от цели. Для женщин репродуктивного возраста наиболее оптимальный период — это период с шестого по девятый день после менструации.

Это время, когда слизистая оболочка наиболее тонкая, что в значительной степени облегчает ее осмотр и диагностику.

В постменопаузе, во время менопаузы, а также при наличии экстренных показаний проводить гистероскопию можно в любое время при отсутствии выраженных кровотечений.

Если планируете беременность

При планировании беременности день выполнения гистероскопии ориентировочно считается первым днем последней менструации.

Поэтому беременность после гистероскопии может наступить уже в следующем после процедуры месяце, особенно если она осуществлялась просто в диагностических целях или сопровождалась устранением незначительных патологических изменений. Однако если проводились серьезные манипуляции, лучше воздержаться от беременности в течение полугода.

О чем свидетельствует повышенная температура после манипуляции?

Если возникает повышение температуры после гистероскопии на 3-й – 4-й день, а иногда и сразу же на следующий день, что встречается в 0,2% всех случаев, – это может быть свидетельством обострения хронического воспалительного процесса. Чаще он возникает при обострении сактосальпинкса — хронического воспаления в маточных трубах, сопровождающегося скоплением в них жидкого серозного содержимого.

Температура может также повышаться и после гистероскопичесого удаления множественных полипов или субмукозного миоматозного узла, а также выскабливания матки. Это происходит в результате формирования естественного асептического воспаления.

Удаленные остатки плодного яйца, оставшиеся после самопроизвольного или медицинского аборта, инородные тела в виде вросшей внутриматочной спирали или ее фрагментов, длительное время находящиеся в полости матки также могут быть причиной повышения температуры после их удаления во время гистероскопии.

Выделения – когда стоит бить тревогу?

После проведения процедуры нормальными считаются кровянистые мажущие и затем слизистые выделения в течение 2-3 дней, если процедура была диагностической или сопровождалась удалением полипа и даже субмукозного узла.

Кровотечение на протяжении 4-6 дней, сравнимое с менструальным, возможно в том случае, если одновременно проводилось диагностическое выскабливание. Более длительные и обильные кровотечения, а также слизисто-гнойные выделения после гистероскопии, особенно сопровождающиеся повышением температуры, являются признаком осложнений. В этих случаях необходимо немедленное обращение к лечащему врачу.

Подготовка к гистероскопии

Основной план подготовки пациентки, независимо от цели гистероскоспии, включает:

- Обычный гинекологический осмотр, в том числе и влагалищное бимануальное исследование.

- Проведение инструментальных и лабораторных исследований.

- Консультацию терапевта.

- Осмотр анестезиологом и дополнительная консультация других специалистов (по усмотрению анестезиолога) для уточнения наличия сопутствующих заболеваний и их характера.

- Непосредственную подготовку пациентки к проведению процедуры.

Инструментальные исследования:

Обязательные анализы перед гистероскопией следующие:

- Общие клинические анализы крови и мочи.

- Анализы на RW, ВИЧ, на наличие антигенов гепатита“B”, антител к гепатиту “C”.

- Биохимические анализы крови на содержание глюкозы, билирубина, печеночных трансаминаз.

- Содержание тромбоцитов в крови, протромбиновое время и время свертываемости крови.

- Мазок из канала шейки матки на цитологию.

- Мазок из влагалища для определения степени чистоты и характера микрофлоры.

Гистероскопия приравнивается к операции и требует соответствующей подготовки самой пациентки. В этих целях ей рекомендуется накануне процедуры в обед принимать только легкоперевариваемые продукты, не вызывающие газообразования.

На ужин нельзя принимать пищу, но возможно и даже необходимо употребление жидкости по мере возникновения потребности в ней — пить только слабо заваренный чай и негазированную воду. На ночь надо провести очистительную клизму.

Утром в день процедуры: нельзя принимать пищу и любую жидкость, нежелательно курить, необходимо повторно провести очистительную клизму.

Соблюдение всех правил подготовки значительно уменьшает риски возникновения осложнений во время гистероскопии и наркоза, а также в посленаркозном периоде.

Выскабливание во время климакса, каковы осложнения и последствия

Мы подробно писали о гиперплазии эндометрия, которая иногда происходит в период климакса, менопаузы и постменопаузы. В этой статье, я остановлюсь подробнее на вопросе, который очень часто остается недопонятым, расскажу о важности выскабливании при патологии эндометрия для правильного диагноза.

Иногда у женщины в менопаузе возникают кровянистые выделения, совсем небольшие. И быстро проходят. И такую «мазню» женщина в климаксе иногда встречает с радостью: «Ах, спустя год (годы) месячные пришли! Значит я еще молода!»

И диагноз ставят только путем микроскопического исследования тканей матки.

Материал для исследования получают из матки тремя способами:

- Биопсия – берут кусочек тканей со слизистой матки

- Выскабливание полости матки. Эта процедура не только диагностическая, но и лечебная

- Гистероскопия матки и прицельная биопсия.

Читайте также: Как долго может быть у женщины климакс: факторы, влияющие на продолжительность менопаузы

У каждого из этих способов есть ограничения.

Биопсия с гистологией

Отбор проб эндометрия осуществляется с помощью одноразовых катетеров, или эндометрийных пробоотборников, которые позволяют получить небольшое количества содержимого матки для получения образца. Манипуляция может быть выполнена в условиях поликлиники. С применением местного обезболиавания. В шейку матки вставляют тампон с анестетиком или делают инъекцию обезболивающего вещества.

Минусы этого метода, что в случае, если маточного материала получено недостаточно, то придется делать повторное более широкое исследование.

Выскабливание

Первоначально диагностическое выскабливание (кюретаж) предназначалось для выявления внутриматочной патологии и оказания первой помощи в лечении аномального кровотечения.

На сегодняшний день существуют более новые методы для оценки полости матки и эндометрия.

Тем не менее, выскабливание по-прежнему играет диагностическую и лечебную роль в медицинских центрах, где отсутствует новейшее оборудование, или когда другие диагностические методы не увенчались успехом.

Традиционно выскабливание выполняется слепо. Иногда манипуляцию выполняют под ультразвуковым контролем или в сочетании с визуализацией полости матки гистероскопом.

Показания

Диагностическое выскабливание обычно используют для гистологической оценки эндометрия. Раздельное выскабливание также включают оценку эндоцервикса (выскабливание шейки) и зоны эктоцервикса.

Показания к диагностическому кюретажу в менопаузе включают следующее:

- аномальное маточное кровотечение: меноррагия, подозрение на злокачественное или предраковое состояние;

- сохраненный материал в маточной полости (например, вросшая спираль);

- оценка того, что было обнаружено на УЗИ (аномальный внешний вид эндометрия из-за подозрений на полипы или миомы);

- оценка и удаление маточной жидкости (гематометра, пиометра, серозометра) и облегчением стеноза шейки;

- недостаточная, неудачная предшествующая биопсия эндометрия;

- отбор проб эндометрия в сочетании с другими процедурами (например, с гистероскопией)

Оценка полости матки и выскабливание полезны, когда на УЗИ недостаточно ясная картина: например, ультразвук не может полностью охватить эндометрий из-за затенений от миомы, каких-либо процессов в малом тазу, или петель кишечника.

Выскабливание – это не только диагностика, но и лечение

Примеры лечения включают следующее:

- отсасывания крови или серозного маточного содержимого;

- остановка кровопотери;

- выскабливание в сочетании с лазерной аблацией эндометрия для гистологической оценки.

Противопоказания

Есть несколько противопоказаний к выскабливанию:

- для более углубленного обследования может потребоваться операция с региональной или общей анестезией;

- противопоказания к внутривенной анестезии также может быть вариантом отказа от процедуры;

- принимается во внимание и категорический отказ женщины.

Существуют только 3 абсолютных противопоказания к выскабливанию матки в менопаузе:

- беременность в климаксе или менопаузе, если женщина планирует ее сохранять;

- шейка матки не видна, недоступна, отсутствует;

- влагалище непроходимо.

Относительные противопоказания включают следующее:

- узкий канал шейки матки (стеноз, заращение, аномалия, препятствие в шейке);

- предварительная аблация (прижигание лазером) эндометрия;

- нарушения свертываемости крови, прием препаратов антикоагулянтов;

- инфекция малого таза (за исключением удаления зараженного содержимого эндометрия).

В некоторых случаях эти противопоказания могут быть преодолены. Например, предыдушая магнитно-резонансная томография может определить анатомические аномалии матки и шейки, что позволяет безопасно исследовать эндоцервикс и эндометрий.

Осложнения

Изредка могут возникать осложнения, связанные с выскабливанием, как во время маниауляции, так и вскоре после нее. Ближайшими последствиями выскабливания могут быть:

- потеря крови;

- цервикальный разрыв;

- перфорация матки;

- послепроцедурная инфекция;

- послепроцедурные внутриутробные синехии (спайки);

- осложнения, связанные с анестезией.

Подготовка пациентки

В случае отсутствия необходимости в расширении шейки матки, если используется устройство для отбора проб эндометрия небольшого калибра формальная предоперационная подготовка не требуется.

- Желательно приходить на процедуру выскабливания с пустым желудком, так какманипуляции с шейки матки и кюретаж могут вызвать тошноту и рвоту.

- Пациенткам надо воздержаться от приема пищи в течение 6-8 часов и приема жидкости за 2 часа до манипуляции, если будет общая анестезия.

- Желательно принять анальгетик, запивая его небольшим количеством воды за час до выскабливания, если не будет общей анестезии.

- По современным рекомендациям анализы крови и мочи делаются по требованию анестезиолога.

- Профилактическое назначение антибиотиков не требуется.

После выскабливания

После процедуры часто происходят схваткообразные боли и небольшое кровотечение. Достаточно принять анальгетик и спазмолитик.

Надо сразу обратиться к врачу, если появилось:

- тяжелое кровотечение;

- лихорадка;

- боль в животе или вздутие;

- тошнота и рвота или неприятный запах влагалища,

- а также если произошло ухудшение ранее существовавших сопутствующих заболеваний.

Гистероскопия

Если в результате выскабливания получен материал, который врачи гистологи называют «недиагностическим»:

- недостаточно материала;

- не ясная картина при исследовании,

то может возникнуть необходимость в гистероскопии с прицельной биопсией. Метод хорош тем, что врач видит «подозрительный участок эндометрия» и именно с него берет пробу.

Особую ценность имеет гистероскопия у женщин, с подозрением на злокачественный процесс, особенно если результаты трансвагинальной УЗИ недиагностичны или толцина эндометрия по УЗИ превышают 5 мм.

Слепые методы отбора проб эндометрия – биопсия и выскабливание часто не могут 100% идентифицировать патологию в эндометрии.

- Слепое взятие проб, либо путем биопсийного анализа эндометрия, либо выскабливания, является удовлетворительным методом, первой диагностической процедурой для обнаружения рака матки, который поражает всю поверхность эндометрия,

- Но они неадекватны при локализованных процессах, таких как полипы эндометрия, которые могут быть злокачественными.

Эта информация предполагает, что:

- при наличии на УЗИ симптомов или признаков очагового поражения матки или после слепого отбора проб;

- если симптомы кровотечения в постменопаузе сохраняются,

обязательно надо делать визуализацию полости эндометрия. Для этого используют контрастое УЗИ или гистероскопию.

Контроль за ходом лечения

После того как сделано выскабливание, если установлено, что процесс в матке доброкачественный, то назначают лечение гормонами и после лечения опять необходимо выполнить:

- УЗИ;

- биопсию;

- контрольное выскабливание

Внимание!

Женщины в климаксе, менопаузе и тем более в постменопаузе часто считают, что гинеколог им уже ни к чему. Незначительные кровянистые выделения оставляют без внимания и в результате драгоценное время может быть упущено.

Обязательно и дальнейшее регулярное наблюдение у гинеколога.

Автор врач А.Чиркова

Выскабливание во время климакса, каковы осложнения и последствия Ссылка на основную публикацию

Гистероскопия матки – что это такое, как подготовиться и как делают операцию

В современной гинекологической практике существует много методов обследования женщин с целью диагностики тех или иных заболеваний.

Одним из самых эффективных является гистероскопия матки, когда пациентку обследуют с помощью специального медицинского прибора – гистероскопа.

Благодаря ему врач может увидеть полость матки изнутри и поставить точный диагноз. Давайте разберемся, как делают гистероскопию матки.

Современная гистероскопия бывает диагностической и лечебной. Исследователи считают, что из всех инструментальных обследований этот метод более информативен и эффективен для лечения любых патологий матки. Осмотр маточной полости с помощью гистероскопа позволяет не только обнаружить проблему, но и произвести в пределах матки хирургическое вмешательство, если это необходимо.

Диагностическая или офисная гистероскопия проводится амбулаторно для диагностики или подтверждения диагноза. Процедура занимает от 5 до 25 минут, а для ее проведения пациентке нет необходимости ложиться в больницу.

Как правило, вся процедура записывается на видео, чтобы впоследствии была возможность просмотреть материал повторно. При диагностике гистероскопом целостность тканей полости матки не нарушается.

Офисная диагностическая процедура проводится без использования наркоза, иногда под местным обезболиванием.

Хирургическая гистероскопия – это внутриматочное оперативное вмешательство, когда нарушается целостность ткани. Условием ее выполнения является растяжение полости матки в целях создания возможности тщательно осмотреть стенки.

Хирургическая гистероскопия матки делится на газовую и жидкую, в зависимости от метода применения растяжения полости. А разница во времени осуществления процедуры предполагает разделение на послеоперационную, интраоперационную, дооперационную, срочную, экстренную, плановую.

Проводится операция под кратковременным общим наркозом.

Гистероскопия маточной полости проводится в следующих случаях:

- Если женщина не может выносить беременность и нет возможности иным способом выявить причину.

- При аномалии матки.

- Для контроля после родов и извлечения остатков плодного яйца.

- При подозрении на эндометриоз.

- При нарушении у женщин детородного возраста менструального цикла.

- При подозрение на узлы миомы.

- При патология эндометрия.

- При подозрение на рак.

- Перед ЭКО.

- Для определения непроходимости маточных труб.

- При кровотечении при менопаузе.

- Для удаления внутриматочных контрацептивов.

Однако существуют и противопоказания для данной процедуры:

- инфекционные заболевания;

- беременность;

- стеноз шейки матки;

- воспалительные процессы;

- маточное кровотечение.

Подготовка к операции и необходимые анализы

Прежде чем делать операцию, врач направляет пациентку на обследование и рассказывает, как подготовиться к гистероскопии матки. Итак, перед процедурой нужно сдать следующие анализы:

- реакция Вассермана;

- общие анализы мочи/крови;

- бактериоскопическое исследование влагалищных выделений;

- исследование на ВИЧ-инфекцию.

Обследование включает УЗИ малого таза, флюорографию, ЭКГ, общий осмотр терапевта.

Анализы перед гистероскопией матки и другие результаты обследований нужны врачу для ориентации тактики выбора жидкости для манипуляции, препарата для наркоза и ведения периода восстановления после операции.

Накануне процедуры пациентке должна быть сделана очистительная клизма, а непосредственно перед операцией она должна помочиться. Также в этот день женщине нельзя ничего пить и есть, что является обязательным условием для всех наркозных препаратов.

Где и как проводится гистероскопия матки

Большинство гинекологических отделений в больницах имеют возможность осуществлять диагностику или хирургическое вмешательство с помощью гистероскопа.

Можно найти через интернет многочисленные клинико-диагностические центры, в которых проводится гистероскопия матки, и прочитать отзывы о профессионализме врачей.

После того, как выбор клиники сделан, нужно дождаться промежутка между 7 и 10 днем менструального цикла, так как в эти дни в полости матки созданы идеальные условия для видимости эндометрия.

Важной особенностью данной манипуляции является то, что врач не производит ни одного разреза – введение инструментов осуществляется через влагалище пациентки. Перед началом операции спиртовым раствором обрабатываются наружные половые органы, внутренняя поверхность бедер.

Затем при помощи вагинальных зеркал обнажается шейка, обрабатывается спиртом.

После вводится зонд, который отмеряет длину полости матки, а затем внедряются расширители Гегера, осуществляющие постепенное раскрытие цервикального канала для свободного оттока жидкости, когда матка начнет кровить.

Через цервикальный канал вводится гистероскоп, соединенный с источником света, видеокамерой, системой подачи жидкости.

Многократное увеличение матки на мониторе дает врачу возможность безошибочно провести оперативное лечение, включающее в себя выскабливание, удаление полипов или другие необходимые процедуры.

После окончания операции гистероскоп выводится из полости, а закрытие шейки матки происходит самопроизвольно. Подробнее об этой операции смотрите в видео:

Восстановление после гистероскопии

Послеоперационный период предполагает нахождение пациентки в условиях стационара от двух часов до четырех дней, в зависимости от сложности оперативного вмешательства.

После перенесенной операции женщине рекомендуется щадящий режим, исключение половой жизни, усиленные физические нагрузки. Запрещается принимать ванну, пока не закончится следующее менструальное кровотечение, которое должно наступить без задержки.

В течение 3-5 дней после гистероскопии матки у пациентки могут наблюдаться незначительные кровяные выделения.

Осложнения и последствия после операции

Последствия гистероскопии полностью зависят от физиологических особенностей организма пациентки, но осложнения, как правило, не протекают более 5 дней. В этот период наблюдается метеоризм в желудочно-кишечном тракте, который вызван попаданием газа, влияющего на внутренние органы, а еще выделение сукровицы в паре со спазмами, напоминающими менструальные боли.

Кровяные выделения

После проведения диагностической гистероскопии выделения из матки незначительны.

Если был проведен медицинский аборт, то будут наблюдаться в первые сути мажущие выделения, а в следующие 3-5 дней – желтые или сукровичные.

Читайте также: Показания к применению при климаксе настойки уклоняющегося пиона

После удаления фиброматозного узла или полипа эндометрия кровянистые выделение тоже незначительны, если нет осложнений, в противном случае маточное кровотечение может быть обильным.

В этом случае врачи назначают повторное хирургическое вмешательство, кровоостанавливающие препараты или лекарства, сокращающие матку. Если после гистероскопии матки у пациентки наблюдаются кровянисто-гнойные выделения, которые сопровождаются повышением температуры, то это значит, что у женщины после процедуры развилось воспаление, требующее незамедлительного лечения.

Тянущие боли

Реабилитация после гистероскопии матки длится у пациентки максимум 10 дней, в течение которых она ощущает боли ноюще-тянущего характера. Они локализованы в пояснично-крестцовой области или нижней части живота, бывают умеренной или слабой интенсивности.

Если боли после оперативного вмешательства сильно беспокоят, то врачи назначают прием лекарственных препаратов из группы нестероидных, которые купируют острую боль.

Если болезненность низа живота в течение 10 дней не проходит, то нужно обратиться к врачу – это развился воспалительный процесс.

Противопоказания к проведению операции

Гистероскопическое исследование маточной полости считаются самой безопасной операцией в микрохирургии, но и у нее существует целый ряд противопоказаний.

В первую очередь это касается своевременности и техники проведения хирургической операции. Несвоевременность может стать причиной многих серьезных осложнений.

Например, наличие в матке у пациентки раковой опухоли является противопоказанием против гистероскопического исследования, ведь оно может только навредить женщине.

Развивающаяся беременность тоже не допускает подобного вмешательства, ведь гистероскоп вводится глубоко в полость матки и может навредить плоду или даже прервать беременность. К факторам риска относятся пациентки с инфекционными и воспалительными заболеваниями, и девушки, не желающие терять девственность или не достигшие детородного возраста (15-16 лет).

Сколько примерно стоит гистероскопия матки

Цена на проведение гистероскопии маточной полости зависит от уровня сложности проводимой процедуры, квалификации врача, качества используемого оборудования.

Например, диагностика в среднестатистической больнице может обойтись в 4-6 тысяч рублей, а оперативное вмешательство (когда удаляют полипы или выскабливают полость матки) обойдется женщине в сумму от 15 до 30 тысяч рублей.

Гистероскопия в условиях стационара тоже обойдется дороже, но она имеет свои плюсы: пациентка будет круглосуточно находиться под наблюдением врача.

Отзывы

Полипы в матке в менопаузе, постменопаузе

Гормональная перестройка, происходящая в организме женщины во время климакса, может спровоцировать гиперпластические процессы в эндометрии – внутренней оболочки матки. При патологическом разрастании слоёв эндометрия могут образоваться полипы в матке в менопаузе или постменопаузе.

Даная патология опасна тем, что может переродиться в злокачественную опухоль. В этой публикации мы подробно рассмотрим, по каким причинам возникают полипы в матке, какая симптоматика развития заболевания, а также как проводится диагностика и лечение.

Какие полипы бывают

Возможно два варианта образования патологии в репродуктивных органах. В первом случае появляется одиночный полип. При втором варианте у дамы развивается диффузный полипоз – многочисленные очаги роста новообразований в полости матки.

Врачи подразделяют полипы на следующие виды:

- Фибриозный – в состав новообразования в основном входит соединительная ткань и небольшое количество сосудов.

- Железистый – практически полностью состоит из железистой ткани.

- Железисто-фиброзный – имеет в своем составе соединительную ткань и небольшое количество желез.

- Аденоматозный – состоит из железистой ткани, в которой есть атипичные клетки.

Какие причины появления патологии

Специалисты продолжают искать причины появления полипов в полости матки и шейке матки.

Согласно, медицинской статистике образования появились у пациенток по следующим причинам:

- В организме был гормональный дисбаланс, при котором уровень эстрогенов повышен, а прогестерона понижен. Поэтому, очень часто полипы шейки матки и эндометрия появляются во время менопаузы и постменопаузы.

- На фоне инфекционной болезни, которая передаётся половым путём: молочницы, хламидиоза, кандидоза, генитального герпеса и других. Когда у женщины нарушена микрофлора матки или поврежден эндометрий, то инфекция может спровоцировать рост полипа. Ведь, когда дама здорова, то слизистая защищает матку от развития патологий. Во время климакса слизистые оболочки становятся тоньше, а иммунитет ослабляется, и поэтому, риск образования патологии возрастает.

- Когда слизистая шейки матки или полости матки была ранее травмирована, то вероятность появления новообразований очень высокая. Такие травмы женщина может получить в результате проведения абортов или диагностических выскабливаний. Иногда травма является осложнением после родов.

- Дама имеет нарушения в работе эндокринной системы, болеет сахарным диабетом или ожирением. При наличии таких серьёзных заболеваний у женщины могут появиться полипы.

Не зря существует поговорка, что все болезни от нервов. Сильный стресс или небольшие, но частые нервные перенапряжения могут спровоцировать рост полипов в матке.

Дамы, страдающие депрессивными состояниями, находятся в группе риска по образованию патологий.

Симптомы роста полипов в матке

Поэтому, ежегодный визит к гинекологу позволит диагностировать патологию на раннем этапе.

Женщина сможет заподозрить у себя новообразование по таким признакам:

- Появление маточных кровотечений или мажущих выделений во время цикла.

- Менструальный цикл становится нерегулярным. Уменьшается или увеличивается количество дней цикла.

- Объём менструальных выделений увеличивается по сравнению с тем, что было раньше или наоборот, уменьшается.

- Внизу живота периодически появляются схваткообразные боли.

- Во время полового контакта есть болевые ощущения.

- После близости, использования влагалищного тампона или проведения манипуляций при гинекологическом осмотре появляются контактные кровянистые выделения.

- Кровотечение на этапе менопаузы или постменопаузы.

- Увеличивается количество слизистых выделений из влагалища.

- Гнойные или длительные водянистые выделения из половых путей во время постменопаузы.

При обнаружении у себя описанных симптомов женщине следует незамедлительно записаться на приём к гинекологу. Возможно, у неё нет полипов, а проявления появились по причине других патологий. Чем раньше будет поставлен диагноз, тем легче будет вылечить болезнь.

Кроме того, наличие полипа в матке является одной из причин женского бесплодия. Поэтому, когда женщина долго не может забеременеть следует тщательно проверить, нет ли у нее полипов шейки матки. Излюбленное место роста таких новообразований – углы дна полости матки. При таком месторасположении их не просто выявить.

Как проводится диагностика

Предварительный диагноз ставится после гинекологического осмотра дамы, который проводят с использованием специальных зеркал. Если полип свисает из полости шейки матки или находится в полости матки на хорошо просматриваемом месте, то гинеколог его увидит во время осмотра. Бывают случаи, когда при помощи зеркал не удаётся его обнаружить.

Во время осмотра гинеколог берёт специальные мазки для исследования в условиях лаборатории микрофлоры матки и выявления инфекционных микроорганизмов.

Он выписывает пациентке направление на сдачу общих анализов крови и мочи, а также анализа крови на гормоны. Даме могут провести выскабливание полости матки, чтобы получить материал для гистологического исследования.

Комплексная диагностика включает УЗИ матки и гистероскопию.

УЗИ

Во время ультразвукового исследования матки специалист определит толщину и структуру эндометрия. Он выявит наличие патологических изменений слизистых полости и шейки матки, которые имеют воспалительный характер.

Для повышения качества исследования в полость матки предварительно вводится физиологический раствор. Изменения формы выявленных образований или колебательные движения указывают на наличие полипа на ножке. При таком методе исследования удается не только выявить патологию, но уточнить его месторасположения.

Гистероскопия

Исследование проводят при помощи специальной видеокамеры, которая вводится в полость матки. Этот метод позволяет детально рассмотреть состояние эндометрия и изучить структуру новообразования. Но, к сожалению, при использовании этого метода возможны ошибки. Например, фиброзные полипы специалист может принять за узлы миомы матки.

Повысить качество исследования можно предварительным введением в полость матки жидкости или воздуха.

Во время гистероскопии врач берёт биологический материал с обнаруженных полипов для гистологического исследования.

Гистероскопия может проводиться с разными целями: выявления полипов, их удаления, а также контроля отсутствия рецидива. УЗИ и гистероскопию следует проводить сразу после окончания менструации.

Какими методами лечат полипы в матке

Лечение проводят оперативными и консервативными методами.

Что вам может предложить врач.

При выборе метода врач учитывает следующие факторы:

- результаты проведенных исследований и анализов;

- вид патологии и степень развития болезни;

- причины развития новообразования;

- возраст пациентки;

- самочувствие дамы и общее состояние её здоровья.

Рассмотрим особенности проведения лечения разными методами.

Оперативные методы

Хирургическое удаление полипов является самым распространённым методом, который радикально избавляет даму от патологии. Ведь хирург удаляет тело вместе с ножкой. Когда ножка остаётся, то возможен рецидив болезни. Поэтому, для того, чтобы не появился рецидивирующий полип, основание ножки коагулируют – прижигают лазером, электрическим током или жидким азотом.

В большинстве случаев проводят гистероскопический вид операции. Пациентке через шеечный канал матки вводят в полость матки видеокамеру и специальный хирургический инструмент, которым удаляют полип.

Когда полипы крупные – имеют размер в диапазоне от 1 до 3 см, то проводят операцию, которая называется полипэктомия. Новообразование удаляют способом откручивания.

Основание ножки обязательно коагулируют одним из рассмотренных выше методов, чтобы предотвратить рецидив болезни.

При удалении полипа проводят выскабливание полости матки для того чтобы взять материал для гистологического исследования. Кроме того, выскабливанием удаляются другие гиперплазированные участки эндометрия. После операции шва не будет. Поэтому, реабилитационный период очень короткий. У женщины сохраняется репродуктивная функция. При желании она сможет родить ребенка.

Когда у пациентки старше 35 лет, которая уже имеет детей и больше не планирует рожать, случается рецидив, то врачи проводят абляцию – резекцию всего внутреннего слоя матки.

Впоследствии дама не сможет забеременеть. Если рецидив наступает и после абляции, то хирурги удаляют женщине матку.

Когда результаты гистологии подтверждают, что полипы в матке в менопаузе имеют атипичные клетки, то матку также удаляют.

Консервативные методы

Вид матки при разных исследованиях.

Медикаментозное лечение проводят в таких случаях:

- Терапию гормональными лекарствами назначают пациенткам после оперативного удаления полипов, чтобы восстановить менструальный цикл. Дамам, у которых начался постменопаузальный этап, такое лечение не понадобится. Когда диагностирован полип эндометрия в постменопаузе, то женщине назначают только гестагенные препараты. Например, Норколут или Дюфастон. Гормонотерапия проводится долго – примерно 6-9 месяцев. Такое лечение помогает не всем.

- Комбинированные оральные контрацептивы назначают женщинам, у которых диагностированы железистые полипы до наступления климакса. Пользуются популярностью такие препараты: Логест, Силест или Линдинет.

- Антигонадотропины Золадекс или Даназол прописывают пациенткам, у которых обнаружен аденоматозный вид полипов до климакса. Такие лекарства угнетают синтез половых гормонов яичниками. У дамы не созревает эндометрий и не происходят гиперпластические процессы. После успешного завершения терапии женщина может планировать рождение малыша.

Чем раньше будет обнаружен полип, тем быстрее консервативное лечение приведет к положительному результату. Кроме того, даме удастся сохранить детородную функцию.

Итог

Полип достаточно прочно прикреплен к стенке матки. Поэтому, оперативное удаление считается самым эффективным методом лечения. Операция назначается в обязательном порядке, когда наличие патологии отрицательно сказывается на работе половой системы дамы или существует угроза развития рака.

В остальных случаях окончательное решение о проведении операции принимает пациентка. Она может выбрать медикаментозное лечение. Желаем вам крепкого здоровья!

Поделитесь своим опытом лечения полипов в матке с наступлением менопаузы.

Comments

(0 Comments)