Диарейный синдром

Диарейный синдром

Диарейный синдром представляет собой комплекс различных симптомов, которые связаны с процессом нарушения опорожнения кишечника, когда частота стула свыше трех раз в сутки. Каловые массы при этом жидкие и в большом количестве.

Диарея бывает двух видов – хроническая и острая. Если понос длится более тридцати дней или частые рецидивные эпизоды, то заболевание приобретает хронический характер. Острая форма возникает при расстройстве пищеварения, всасывании и секреции, что связано с нарушением транспортировки электролитов и воды в желудочно-кишечный тракт.

У людей разного возраста частота стула и его характер могут отличаться. У грудничков частота опорожнения кишечника соответствует количеству кормлений.

Стул у малыша не должен быть жидким и оставаться на подгузнике. Поносом в этом случае является пенистые массы более восьми – десяти раз в сутки.

Для детей постарше нарушением считаться частота дефекаций более пяти-шести раз и их жидкая консистенция.

Причины диарейного синдрома

Причиной диареи может быть:

Диарейный синдром дифференциальная диагностика

Диарея может быть как проявлением кишечных заболевания, так и других систем и органов нашего организма. К инфекционным проявлениям относятся:

- холера, дизентерия, сальмонеллез в острой форме;

- хроническая форма туберкулеза и сифилиса кишечника;

- лямблиоз, трихомоноз;

- гельминтоз

- энтероколит, энтерит, болезнь Крона;

- дисбактериоз, как осложнение после антибактериальной терапии, микоз, гнилостная и бродильная диспепсия;

- токсические воздействия в виде отравления алкоголем, лекарствами, солями тяжелых металлов;

- рак и диффузный полипоз толстой кишки;

- расстройства кишечника функционального характера;

- лактазная недостаточность.

Диарейный синдром может возникать при других заболеваниях:

- болезни желудка при снижении его секреторной функции;

- заболевания поджелудочной – опухоли, панкреатиты;

- нарушение функционирования печени и желчных путей, почек;

- заболевания эндокринной системы – сахарный диабет;

- гормональные опухоли;

- дерматомиозит;

- авитоминоз;

- неврозы;

- аллергические реакции.

При выявлении причин поноса, необходимо знать характер и частоту стула, время позывов, возраст пациента, длительность и количество ремиссий, а также как влияет болезненное состояние на вес и какие были ранее операции и заболевания.

Начавшийся внезапно понос в большинстве случаев говорит об острой кишечной инфекции. Бывает, что причина в смене пищевого режима или приеме слабительных препаратов. Уточнение времени, когда начался понос, может сказать о характере патологии. Органическая диарея возникает чаще ночью, утренняя является функциональной. Частота дефекаций может указывать на само заболевание.

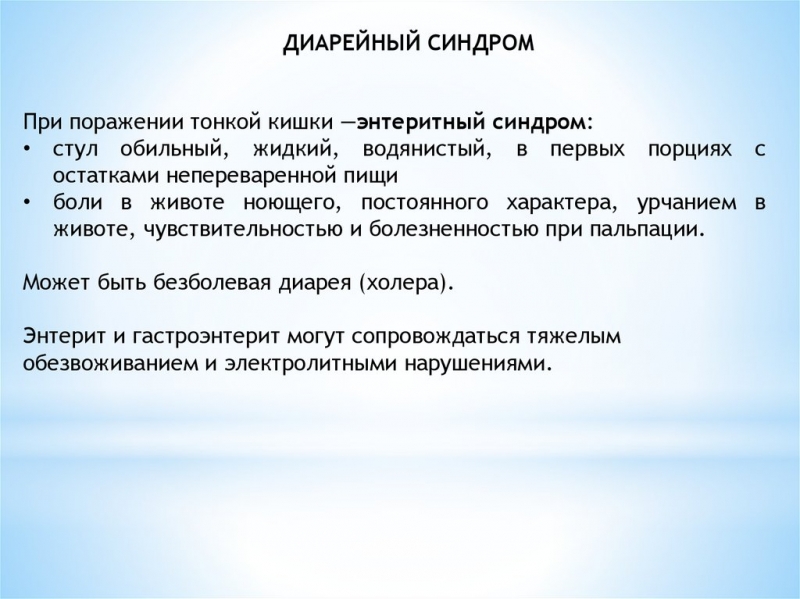

Так, при энтерите стул реже, чем у больных при колите. Слишком частый стул характерен для поражений отделов толстой кишки. При воспалении дистального отдела толстой кишки позывы частые и с малым объемом каловых масс, с примесью крови и слизи, что бывает при колите. При поражении тонкого кишечника понос появляется не чаще двух-трех раз в сутки, но объем при этом больше нормы.

Болевые ощущения в околопупочной области говорят о поражениях тонкой кишки. После дефекации и отхождения газов боль уменьшается. Диарея может чередоваться с запором.

Большое значение имеет учет симптомов. Болезненные ложные позывы, которые возникают до и после характерны при поражениях дистального отдела в толстой кишке. Непрерывный понос, при котором лицо становится пурпурного цвета, говорит о карциноидном синдроме. Вздутие и урчание возникают при энтероколите. При коллагеновых болезнях появляются характерные кожные изменения.

Большую помощь при дифференциальной диагностике оказывает исследование кала. При бродильной диспепсии каловые массы пенистые и без примеси крови и слизи. При гнилостной диспепсии они жидкие, с характерным запахом. При хроническом энтероколите кал зловонный, в нем находится большое количество слизи.

Беловато-серые каловые массы указывают на желтуху или, когда в них присутствует гной. Если в верхних отделах пищеварительного тракта появились кровотечения, то выделения приобретают темно-красный или ярко- красный оттенок. При отравлении ртутью они становятся черного цвета.

Если присутствуют не переваренные остатки пищи, то предполагается расстройство кишечника, недостаток секрета в желудке, поджелудочной железе или энтероколит.

Трудности диагностики при диарее инфекционного характера заключается в том, что необходимые анализы не делаются оперативно. Исследование на дизентерию, брюшной тиф, сальмонеллу, кишечные энтеропатогенные палочки готовятся от четырех до семи дней. В таких случаях лечение назначается сразу, без результатов анализов.

Большое значение имеют экспресс анализы на возбудители при острых кишечных инфекциях. Лабораторное исследование на ротавирус и кишечную палочку делают через два дня. Через две недели после острой кишечной инфекции необходимо сдать необходимые анализа с целью проведения коррекции и предотвращения развития хронических заболеваний.

Если диарейный синдром возник на фоне дисбактериоза, то проводится ультразвуковое исследование брюшной полости, и сдается кал на копрологию и дисбактериоз. При диарее у грудничков необходимо сдать кал на углеводы, дисбактериоз и копрологию. Если выявлена дисфункция поджелудочной железы сдайте кал на панктеатическую эластазу, коплологию и сделайте УЗИ брюшной полости.

При выявлении острой кишечной инфекции сдается кал на ротавирус, кишечную группу и антигенный тест на кишечную палочку.

Лечение диарейного синдрома

В зависимости от этиологии заболевания назначаются различные группы лекарств. При инфекционной природе диарейного синдрома назначают курс антибиотиков. Функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта лечат, используют лекарства, регулирующие его деятельность.

При дисбактериозе кишечника лечение направлено на восстановление его микрофлоры. Проводят гидротитирующее лечение на восстановление кислотно-щелочного и водно-электролитного баланса. Лечащим врачом назначаются препараты, которые способствуют улучшению процесса пищеварения.

Необходимы также препараты, которые выведут из организма токсины, нейтрализуют патогенные бактерии и будут подавлять гнилостные процессы и восстанавливать слизистую оболочку.

Если диарея вызвана аллергией, то восстанавливают микроформу и назначают противоаллергические лекарства.

Диарейный синдром инфекционные болезни

Диарейный синдром может свидетельствовать о желудочно-кишечных инфекциях. Массовые поносы в большинстве случаев имеют к этому отношение, хотя многие заболевание протекают по-другому.

При сальмонеллезе наблюдается рвота, понос, боль в животе, лихорадка. Часто заболевание возникает после употребления зараженных продуктов. Похожие симптомы у стафилококковой пищевой инфекции.

При ботулизме характерно сочетание поноса и запора, а также нервно-мышечные поражения глаз и повышенная температура.

Острая диарея приводит за короткий период к обезвоживанию и нарушению кровообращения.

Дизентерия характерна примесью крови в кале. Наблюдаются ложные позывы к дефекации, спазмы и лихорадка. Опорожнения бываю до пятнадцати раз в сутки. Кал становится смесью из слизи, крови и гноя.

При пальпации определяется болезненность сигмовидной кишки. Решающую роль в постановке диагнозе играет ректороманоскопия.

Ее проводят в случаях подозрения на воспалительные процессы дистального отдела кишечника.

Для токсических пищевых инфекций характерен инкубационный период от двух до двенадцати часов после приема некачественной пищи. Стул может быть обильным и водянистым. Больной ощущает жажду, язык становится сухим с сероватым налетом. В животе урчит, при пальпации болезненность умеренная. В некоторых случаях заболевание протекает как гастроэнтерит в острой форме.

Холера по клинике похожа на энтерит и гастроэнтерит. Начало болезни всегда начинается остро. При частом стуле каловые массы становятся водянистыми, желтого или зеленого цвета. Иногда может быть примесь крови и слизи. Рвота и понос приводят к быстрому обезвоживанию, что резко меняет внешний вид больного. Черты лица заостряются, появляются складки на лице, кожа становится синюшного цвета.

Появляется тахикардия, одышка, мочеотделение становится реже. Наблюдаются судороги мышц ног и рук. При пальпации чувствуется болезненность, слышно урчание. Частая рвота приводит к понижению температуры тела до 35-34 °С. С. Уровень лейкоцитов и эритроцитов в крови повышен. Решающим показателем в дифференциальной диагностике является обнаружение в фекалиях и рвотных массах холерного вибриона.

Инкубационный период ротовирусного гастроэнтерита в среднем составляет сорок восемь часов. У больных резко появляются рвота и понос. Возникают постоянные боли в животе. Стул частый, водянистый, белого или желтого цвета.

При учащенном пульсе пациент жалуется на головную боль и слабость. С начала заболевания наблюдается сухость слизистых оболочек.

Диагностика основывается на результатах клинических и лабораторных бактериологических исследований рвотных масс и испражнений.

Диарейный синдром

Главная / Справочник гастроэнтеролога / Лечение заболеваний пищеварительной системы традиционными и нетрадиционными методами / Медикаментозное лечение (алгоритмы терапии) / Диарейный синдром

В зависимости от этиологии диареи для ее лечения применяют средства из различных фармакотерапевтических групп:

Инфекционную диарею лечат антибиотиками — такими, как ампициллин, гентамицин, неомицин, эритромицин, левомицетин, полимиксин и др.

Широко применяются сульфаниламиды, производные нитрофуранов и оксихинолонов.

Антимикробные кишечные препараты:

- рифаксимин (нормакс) обладает антибактериальным действием широкого спектра. Применяется при острых и хронических кишечных инфекциях с диарейным синдромом. Способ применения — внутрь по 10—15 мг/кг массы тела;

- фенилсалицилат, фталилсульфапиридазин — противовоспалительное, противомикробное действие при диарейном синдроме. Способ применения — внутрь по 0,25—0,5 г 3 раза в день;

- бактисубтил применяется в качестве вспомогательного средства для лечения инфекционной диареи. Он препятствует нарушению синтеза витаминов группы В и Р в кишечнике, улучшает поступление витаминов Е в кровь. Нормализует рН среды, предотвращает избыточное газообразование, стимулирует репаративные процессы в кишечнике. Нормализует микрофлору и восстанавливает биоценоз кишечника. Обладает иммуномодулирующим действием, стимулирует клеточный иммунитет, является антиоксидантом. Способ применения — по 1 капле 3—6 раз в день за 1 ч до еды;

- интетрикс — несовместим с препаратами, содержащими гидроксихинолины. Способ применения — внутрь по 4—6 капсул в сутки.

При лечении диарейного синдрома широко применяются адсорбенты:

- активированный уголь — внутрь по 1—3 таблетки или в виде водной взвеси. Водная взвесь употребляется по 20—30 г на прием;

- аттапульгит обладает и адсорбирующим, и противодиарейным действием, образуя на слизистой оболочке тонкую пленку. Принимается внутрь в начальной дозе 4 таблетки, затем по 2 таблетки после каждого опорожнения кишечника;

- полисорб обладает адсорбирующим, дезинтоксикационным, противомикробным и адаптогенным действием. Принимается внутрь в виде водной взвеси за 1 ч до еды в дозе 2—3 г 3 раза в сутки. При тяжелом диарейном синдроме доза может быть увеличена до 4—6 г;

- таннакомп применяется при неспецифических диареях за счет вяжущего, антимикробного, антидиарейного действия. Способ применения — внутрь по 1—2 таблетки 4 раза в день, для профилактики диареи — по 1 таблетке 2 раза в день;

- смекта — противодиарейное средство за счет обволакивающего и адсорбирующего действия. Принимается внутрь по 1 пакетику, который разводится в 1/2 стакана воды, 3—4 раза в день;

- хилак-форте нормализует деятельность желудочно-кишечного тракта в случае диареи, восстанавливает микрофлору кишечника. Принимается внутрь до или во время приема пищи с небольшим количеством жидкости по 40—60 капель 3 раза в сутки;

- лоперамид принимается внутрь по 4 мг с небольшим количеством воды. Суточная доза — не более 16 мг;

- фталазол принимается внутрь по 1 таблетке после еды.

При диарее, связанной с функциональными нарушениями деятельности кишечного тракта, принимаются препараты, регулирующие эту деятельность:

- имодиум — противодиарейный препарат, который понижает тонус и моторику гладкой мускулатуры кишечника, повышает тонус сфинктеров. Применяется при диарейном синдроме для уменьшения количества и объема, а также повышения плотности стула. Способ применения — внутрь по 2 капсулы, а затем по 1 капсуле после каждого жидкого стула, при хронической диарее дозу корригируют до установления стула 1—2 раза в сутки. Не более 6 капсул в сутки;

- лопедиум — антидиарейное действие обеспечивается за счет возбуждения опиатных рецепторов кишечника. Принимается внутрь вначале по 4 мг, а затем по 2 мг после каждого эпизода диареи;

Для нормализации микрофлоры в случае диарейного синдрома применяются следующие препараты:

- линекс нормализует физиологическое равновесие кишечной флоры. Принимают внутрь по 2 капсулы 3 раза в день с небольшим количеством воды;

- флонивин БС нормализует кишечную микрофлору. Принимают внутрь по 4—6 капсул в сутки между приемами пищи;

- бифидумбактерин применяется при нарушении биоценоза кишечника. Способ применения — внутрь по 5 доз 2—3 раза в день (содержимое флакона растворяют в 5 ч. л. воды);

- бификол — внутрь (1 дозу растворяют в 1 ч. л. воды) за 20—30 мин до еды;

- колибактерин сухой — внутрь, 1 доза растворяется в 1 ч. л. Принимают 6—12 доз в зависимости от тяжести дисбактериоза;

- ацилакт в свечах — применяется по 1 свече 2 раза в день;

- для нормализации микрофлоры кишечника широко применяется биомасса ацидофильных лактобактерий “Наринэ”. Способ применения — внутрь (содержимое 1 флакона добавляют в термос с 0,5 л прокипяченного молока с температурой 40 °С, выдерживают при температуре 38 °С 12—18 ч в плотно закрытом термосе до образования однородной тягучей закваски, которую хранят в холодильнике, 2 ст. л. закваски добавляют в 1 л молока, приготовленного как указано выше для закваски, и выдерживают 8—12 ч). Принимают по 1/2—3/4 стакана 3 раза в день за 30—40 мин до еды в течение 15—30 дней;

- бифиформ — принимают по 2 капсулы в день.

При лечении диарейного синдрома важно провести гидратирующее лечение, восстановить водно-электролитный и кислотно-щелочной баланс.

Для этих целей проводят на начальных этапах диарейного синдрома оральную регидратацию с помощью:

- регидрона: содержимое пакетика растворяют в 1 л холодной кипяченой воды и принимают после каждого жидкого стула по 30 мл/кг массы тела за 6—10 ч;

- цитраглюкосолана (способ применения см. выше).

При диарейном синдроме также применяются препараты, улучшающие процессы пищеварения, как средства заместительной терапии при недостаточности секреции кишечных желез, развившейся в результате диареи.

Это ферментные препараты:

- панкреатин — принимается по 1—2 таблетки с едой 3—4 раза в день;

- панзинорм — внутрь во время еды по 1—2 драже;

- мезим-форте — внутрь, перед едой, не разжевывая, с большим количеством воды (по возможности щелочной), по 1—2 таблетки. Доза устанавливается индивидуально в зависимости от тяжести расстройств пищеварения;

- фестал — внутрь по 1—2 таблетки 3—4 раза в день во время еды или сразу после еды;

- сомилаза — внутрь во время еды по 1—2 драже 3 раза в день;

- дигестал — внутрь, не разжевывая, по 1—2 драже во время или сразу после еды, запивая небольшим количеством воды;

- энзистал — внутрь во время или сразу после еды по 1—2 таблетки 3 раза в сутки.

При диарейном синдроме также применяются препараты, которые выводят широкий спектр токсинов, нейтрализуют патогенные бактерии и продукты их распада, подавляют гнилостные процессы в кишечнике, благотворно действуют на слизистые оболочки:

- фильтрум — дает эффект даже в малых дозах — 2—3 таблетки в сутки;

- лактофильтрум — нормализует микробный пейзаж кишечника, способствует снижению содержания гистамина и лучшему усвоению витаминов, микро- и макроэлементов, нормализует обменные процессы в кишечнике. Хорошо ликвидирует клинические проявления диарейного синдрома и дисбиоза (боли в животе, урчание, метеоризм). Способ применения — по 0,5—2 таблетки 3—4 раза в день в зависимости от возраста и массы тела.

При диарейном синдроме, вызванном аллергическим компонентом, применяются бактисубтил, бифиформ, линекс, прегестимил, а также десенсибилизирующие средства (препараты кальция, супрастин, кларитин, диазолин, перитол и др.).

Далее по теме:

Острые инфекционные диарейные заболевания

Острые инфекционные диарейные заболевания (ОИДЗ) занимают второе место в мире как по распространенности, так и по уровню летальности (Е. Н. Беляева и соавт., 1996; R. L. Guerrant et al., 1990; World Health Organization, 1996).

Эпидемиологические исследования показывают, что ОИДЗ являются актуальной проблемой не только для развивающихся, но и для экономически развитых стран.

По некоторым данным, в США ежегодно регистрируется около 76 млн случаев острых кишечных инфекций, госпитализация требуется 325 тыс. человек, 5 тыс. человек умирает.

Хотя, согласно официальной статистике, заболеваемость ОИДЗ по Российской Федерации характеризуется существенно более низкими показателями, тем не менее практика показывает, что данная проблема для нашей страны не менее актуальна (Б. Л. Черкасский, 1997).

Под ОИДЗ понимается большая группа (более 30) острых заболеваний бактериальной, вирусной или протозойной этиологии.

Независимо от этиологии, инфицирование людей возбудителями ОИДЗ происходит преимущественно пищевым или водным путем (ежесуточно с пищей и водой человек поглощает до 1 млрд микробных клеток). Современные эпидемиологические исследования показывают, что в различных странах этиологическая структура кишечных инфекций может существенно различаться.

Так, если в экономически развитых странах на вирусную этиологию ОИДЗ приходится 75–80%, на бактериальную — 15–20% от всех верифицированных случаев ОИДЗ, то в развивающихся государствах доминируют заболевания бактериальной этиологии. Кроме того, у некоторых контингентов людей имеет место повышенный риск заболевания острыми кишечными инфекциями.

На сегодняшний день существует несколько классификаций ОИДЗ, однако наиболее удобна для клинической практики классификация по основному механизму развития диарейного синдрома, которая косвенно учитывает и объем необходимых терапевтических вмешательств. В соответствии с современными представлениями выделяют секреторные, гиперосмолярные, экссудативные и комбинированные типы диарей (Б. К. Данилкин и соавт., 2003).

Секреторный тип диарей характеризуется активацией секреции жидкости в просвет кишечника под действием вырабатываемых бактериями энтеротоксинов, в силу чего при заболеваниях с данным типом диареи (табл. 1) у больных достаточно быстро развивается обезвоживание (дегидратация) организма.

Заболевания с секреторным типом диареи характеризуются:

- отсутствием в дебюте заболевания признаков интоксикации (в том числе лихорадки);

- отсутствием болей в животе (больные чаще отмечают чувство дискомфорта в животе, неприятные ощущения и т. д.);

- появлением жидкого водянистого стула, объем которого за одну дефекацию составляет от 250–300 мл и более;

- в течение первых 24–36 ч от момента заболевания объем испражнений при каждой последующей дефекации не бывает меньше, чем при предыдущей;

- стул не имеет неприятного зловонного запаха;

- рвота появляется без предшествующей тошноты;

- быстро развиваются признаки обезвоживания организма.

Гиперосмолярный тип диареи характеризуется развитием функциональной ферментопатии, что сопровождается нарушением всасывания в тонкой кишке одного или нескольких питательных веществ и повышением осмотического давления содержимого кишечника.

В результате в кишечнике нарушается механизм реабсорбции жидкости, что сопровождается развитием диарейного синдрома. Хотя считается, что данный тип диареи развивается при ограниченном круге инфекционных заболеваний (табл.

2), возможно он имеет более широкое распространение.

Клинически гиперосмолярные диареи характеризуются:

- умеренным объемом стула за одну дефекацию (150–300 мл);

- императивным характером позывов к дефекации;

- кратностью дефекаций в течение суток, не превышающих, как правило, 5 раз;

- стулом зловонным, пенистым, содержащим остатки непереваренной пищи;

- болями в животе, либо слабо выраженными, либо они отсутствуют;

- непродолжительной длительностью диарейного синдрома, которая ограничивается 3–5 днями, хотя в отдельных случаях может приобретать и хронический характер.

Данный тип диареи редко требует госпитализации взрослых больных по клиническим показаниям, хотя у детей младшего возраста может приводить к развитию выраженного обезвоживания, что связано с особенностями обмена жидкости в желудочно-кишечном тракте у малышей.

Экссудативный тип диареи развивается в тех случаях, когда возбудитель, обладая инвазивными свойствами, вызывает развитие воспалительной реакции в слизистой оболочке толстой кишки (табл. 3), что сопровождается усилением моторики кишечника.

Для заболеваний с экссудативным типом диареи характерно:

- наличие интоксикации, выраженность которой зависит от интенсивности воспалительного процесса в кишечнике;

- спастические боли в животе, на высоте которых появляются позывы на дефекацию;

- кратность дефекаций в течение суток более 5 раз (нередко может достигать 20 и более раз);

- в течение первых 24–36 ч каждая последующая дефекация обычно менее обильная, чем предыдущая;

- типичный объем стула при экссудативной диарее — 50–80 мл;

- появление в стуле патологических примесей (слизь, кровь);

- частое развитие тенезмов и ложных позывов;

- при объективном осмотре определение болезненной (чувствительной) при пальпации сигмовидной кишки.

Наиболее часто в инфекционной практике регистрируется комбинированный тип диареи, для которого характерны признаки секреторной и экссудативной диареи, что обусловлено тем, что возбудители обладают не только инвазивными свойствами, но и вырабатывают различные типы энтеротоксинов (табл. 4).

Характер и объем проводимой терапии у больных ОИДЗ зависит от нозологической формы (Л. Е. Бродов и соавт., 1997).

В то же время, поскольку при развитии диарейного синдрома происходит потеря жидкости и развитие дегидратации, универсальным патогенетическим направлением в терапии таких больных является проведение регидратационной терапии, направленной на максимально быстрое восстановление водно-электролитного баланса.

Объемы вводимых для регидратации растворов определяются в соответствии со степенью обезвоживания и весом тела больного до заболевания. В зависимости от степени обезвоживания, применяются оральный и парентеральный способы регидратации. При обезвоживании I и II степени используется оральная регидратация глюкозо-электролитными растворами:

- ОРС, «Оралит» (состав: NaCI — 3,5 г; NaHCO3 — 2,5 г; KCl — 1,5 г; глюкоза — 20,0 г; вода — 1 л).

- «Регидрон» (состав: NaCI — 3,5 г, цитрат Na — 2,9 г; KCl — 1,5 г; глюкоза — 10,0 г; вода — 1 л).

При обезвоживании III–IV степени предпочтение отдается парентеральному способу введения полиионных растворов («Трисоль», «Ацесоль», «Хлосоль», «Квартосоль», «Лактосоль»).

Критериями эффективности проводимой регидратационной терапии являются: улучшение самочувствия больного, повышение уровня артериального давления, снижение частоты пульса, прекращение рвоты, восстановление диуреза, а также нормализация показателей центрального венозного давления, удельной плотности плазмы крови и гематокрита.

Этиотропная терапия при большинстве ОИДЗ, как правило, не проводится. В необходимых случаях прием химиотерапевтических препаратов осуществляется строго по показаниям и только по назначению врача. Бесконтрольное применение антибиотиков может привести к более серьезным последствиям (например, дисбиоз кишечника, антибиотико-ассоциированный колит, псевдомембранозный колит), чем сами ОИДЗ.

Цели проведения этиотропной терапии при ОИДЗ (табл. 5): снижение выраженности воспалительной реакции в слизистой оболочке кишечника, ограничение диссеминации возбудителя, сокращение продолжительности диарейного синдрома, профилактика декомпенсации интеркуррентных заболеваний и ускорение санации организма.

Все антибактериальные препараты обычно назначаются в среднетерапевтических дозах сроком на 5–7 дней.

Кроме того, для лечения ОИДЗ используются препараты других групп.

- Энтеросорбенты (полифепан, неоинтестопан, полисорб, карболонг, пепидол и др.) с целью уменьшения интоксикации. Прием препаратов показан в первые 2–3 дня заболевания. Полифепан назначают по 1 столовой ложке 3 раза в день (размешивают в воде). Смекта (помимо энтеросорбции оказывает протективный эффект на слизистую оболочку кишечника) назначается по 1 таблетке 3–4 раза в день. Длительность приема энтеросорбентов обычно составляет 3–5 дней.

- Эспумизан (диметикон). Назначается больным при наличии метеоризма, обусловленного повышенным газообразованием в желудочно-кишечном тракте. Назначается по 40 мг (таблетки или эмульсия) после каждого приема пищи.

- Ферментные препараты (мезим форте, фестал, креон, панцитрат и др.). Назначаются для улучшения переваривания пищи обычно в периоде стихания острых явлений заболевания. Принимают по 1 таблетке 3 раза в день в течение 7–10 дней.

- Энтерол (содержит дрожжи Sacharomyces boulardii). Подавляет рост условно-патогенной и патогенной флоры в желудочно-кишечном тракте. Целесообразно назначать больным с нетяжелым течением ОИДЗ в качестве альтернативы антимикробным препаратам. По 2–4 капсулы в сутки в два приема в течение 5–10 дней.

- Пробиотики (линекс, пробифор и др.). Нецелесообразно применять на фоне выраженного диарейного синдрома и сочетать с антимикробными препаратами. Линекс назначают по 2 капсулы 3 раза в день; пробифор — по 2 пакетика в 100 мл воды 3 раза в день. Препараты этой группы принимают в течение 7–10 дней.

Нецелесообразно назначать больным ОИДЗ имодиум, который подавляя моторику кишечника, может служить фактором, усугубляющим течение заболевания, обусловленного инвазивным штаммом.

В. А. Малов, доктор медицинских наук, профессор

А. Н. Горобченко, кандидат медицинских наук, доцент

ММА им. И. М. Сеченова, Москва

По вопросам литературы обращайтесь в редакцию.

Инфекционные диарейные заболевания

Острая диарея — это водянистый жидкой стул с частотой более 3 раз в сутки, более 200 r/уст., или жидкий стул с кровью более 1 раза в сутки. Длительность острой диареи не превышает 14 суток.

Основные причины острой диареи:

— хирургические заболевания органов брюшной полости,

— острая инфекционная диарею,

— нозокомиальные инфекции,

— нехирургические заболевания,

— функциональные нарушения желудочно-кишечного тракта.

К острым хирургическим заболеваниям относят — аппендицит, воспаление придатков, дивертикулез, перфорация кишечника, неспецифические воспалительные заболевания кишечника.

К нехирургическим заболеваниям — системная инфекция, малярия, тифы, неспецифические воспалительные заболевания кишечника, ишемический энтероколит, лекарственные интоксикации, синдром раздраженной толстой кишки, эндокрино-патии, лучевая терапия.

Объединяет острая инфекционная диарея около 20 заболеваний бактериальных, вирусных, протозойных или гельминтных, является самой распространенной причиной острой диареи.

При бактериальных инфекциях диарея связана с выработкой энтеротоксинов, которые через активацию естественных внутриклеточных механизмов усиливают секрецию жидкости и электролитов в просвет кишечника, что приводит к развитию обезвоживания организма.

Если возбудители вырабатывают только энтеротоксин, то заболевание протекает по гастроэнтерическому и гастритическому вариантам, характерно для пищевой токсикоинфекции, назначение антимикробных препаратов у этих больных нецелесообразно. Некоторые возбудители инфекционной диареи вырабатывают цитотоксины, повреждающие эпителиоциты и вызывающие воспаление.

Инвазивность бактерий приводит к воспалению в подслизистом слое кишечника, формированию язв и эрозий на слизистой оболочке. Бактерии способны проникать в цитоплазму эпителиальных клеток, разрушая их.

Диарейные заболевания

Диарея путешественников

Диарея путешественников (ДП) — считается формой острой инфекционной диареи.

Заражение ею при поездке в страны Латинской Америки, Африки, Азии и Среднего Востока составляет 30–54 %, в страны Южной Европы — 10–20 %, Канаду, страны Северной Европы — менее 8 %.

Передается через сырые фрукты, овощи, воду, морские продукты, мороженое, непастеризованное молоко; способствуют развитию смена характера питания, климатические особенности страны и стрессы… В 25–60 % случаев ДП возбудителем заболевания является токсигенная Escherichia coli.

Синдром диареи в общетерапевтической практике

Высокая распространенность диареи у большинства из нас ассоциируется с развивающимися странами, однако официальные статистические данные ВОЗ показывают, что в настоящее время даже в развитых странах мира диарея относится к наиболее частым причинам обращения пациентов к врачу.

В США ежегодно регистрируется около 100 млн случаев острой диареи, в мире в целом – 1-1,5 млрд случаев.

Диарея различной этиологии занимает второе место в мире в структуре причин быстрой смерти, которая наступает в течение 2-3 дней от начала заболевания, уступая лишь кардиоваскулярной патологии.

Что такое синдром диареи?

Принято считать, что у здоровых людей частота стула может колебаться от 3 раз в день до 3 раз в неделю.

Масса стула здоровых взрослых в норме составляет от 100 до 300 г/сут и находится в зависимости от количества клетчатки в пище и объема остающейся в нем воды и неусвоенных веществ.

Какие-либо изменения объема и/или консистенции стула, а также примесь крови, гноя или остатков непереваренной пищи указывают на патологическое состояние. Диареей называют частое (как правило, более 2-3 раз в сутки) или однократное опорожнение кишечника с выделением жидких или кашицеобразных каловых масс.

В некоторых случаях синдром диареи может сопровождаться появлением патологических примесей (слизи, крови) или ургентных позывов к дефекации. Основным признаком диареи является повышение содержания воды в кале с 60-75% (в норме) до 85-95%.

Этот синдром может также характеризоваться увеличением массы фекалий более 200-300 г в сутки (полифекалия) на фоне «западной» диеты, однако во многих случаях (в частности, при функциональной диарее) суточная масса кала может оставаться нормальной. По длительности течения различают острую диарею (до 2-3 недель) и хроническую. Острая диарея обычно имеет инфекционную этиологию.

Заболевания, сопровождающиеся синдромом диареи

Среди заболеваний кишечника, в клинической картине которых диарея является ведущим симптомом, выделяют следующие группы (В.А. Липатов):

· инфекционные: – острые (дизентерия, холера, сальмонеллез и др.); – хронические (туберкулез, сифилис кишечника); · протозойные инвазии (амебиаз, балантидиаз, лямблиоз, трихомоноз и др.); · гельминтозы (аскаридоз, энтеробиоз, трихинеллез и др.); · неспецифические воспалительные процессы (энтерит, энтероколит, язвенный колит, болезнь Крона, дивертикулит и др.); · дисбактериоз (осложнение антибактериальной терапии, микозы, бродильная и гнилостная диспепсия); · дистрофические изменения кишечной стенки (амилоидоз, кишечная липодистрофия, целиакия-спру, экссудативная энтеропатия, коллагенозы и др.); · токсические воздействия (уремия, отравление солями тяжелых металлов, алкоголизм, медикаментозная интоксикация); · новообразования (рак и диффузный полипоз толстой кишки, лимфогранулематоз, лимфосаркома кишечника); · состояния, приводящие к уменьшению всасывательной поверхности кишечника (резекция толстой кишки, желудочно-толстокишечные и тонко-толстокишечные фистулы); · функциональные расстройства кишечника (синдром раздраженной кишки, дискинезия кишечника, состояние после стволовой ваготомии); · кишечные энзимопатии (врожденное или приобретенное нарушение переваривания и всасывания дисахаридов, лактазная или дисахаридазная недостаточность). Диарея может возникать и при заболеваниях других органов и систем: – желудка (хронический атрофический гастрит, рак, постгастрорезекционные расстройства); – поджелудочной железы (хронические панкреатиты, опухоли); – печени и желчных путей (вследствие развития механической желтухи); – почек (сопровождающихся уремией); – эндокринной системы (сахарный диабет, тиреотоксикоз, аддисонизм и др.) и гормонально-активных опухолях (карциноид, гастринома или синдром Золлингера-Эллисона, синдром Вернера-Моррисона, или панкреатическая холера и др.); – коллагеновых заболеваниях (системная склеродермия, дерматомиозит и др.); – авитаминозах (пеллагра, бери-бери и др.); – аллергических реакциях; – неврозах.

Основные механизмы патогенеза диареи

В норме в кишечник человека ежедневно поступает около 9 литров жидкости, из них 2 литра – с продуктами питания, остальная часть – с пищеварительными соками. Около 80% (7-8 л) этой жидкости всасывается в тонкой кишке, а меньшая ее часть (1-2 л) – в толстом кишечнике. Лишь 100-150 г жидкости ежедневно выделяется с калом.

В патогенезе диареи участвуют четыре основных механизма: кишечная секреция, повышение осмотического давления в полости кишки, кишечная экссудация и нарушение транзита кишечного содержимого. Механизмы диареи тесно связаны между собой, тем не менее для каждого заболевания характерен преобладающий тип.

Этим объясняются особенности клинических проявлений различных типов диареи. Секреторная диарея возникает вследствие усиления секреции электролитов эпителием кишечника, вызывающее массивную потерю жидкости.

Она может наблюдаться при кишечных инфекциях (воздействие на слизистую оболочку бактериальных или вирусных энтеротоксинов), приеме слабительных препаратов антрахиноновой группы (лист сенны, кора крушины), простагландинов, 5-фторурацила, опухолях, выделяющих полипептидные гормоны.

Секреторная диарея характеризуется более низким осмолярным давлением в просвете кишечника по сравнению с осмолярным давлением плазмы крови. Стул у таких больных водянистый, обильный, иногда зеленого цвета.

Может отмечаться стеаторея (за счет жирных кислот с длинной углеродной цепью), характерны большие потери натрия, калия, хлора с калом, метаболический ацидоз, высокий рН фекалий. Голодание (до 72 ч) не приводит к ее прекращению.

Снижение абсорбции из просвета кишечника электролитов и питательных веществ, развивающееся вследствие повреждения щеточной каемки эпителия толстого или тонкого кишечника, выделение в просвет кишечника экссудата, содержащего белок, кровь или слизь, приводит к развитию экссудативной диареи.

Этот механизм преобладает при некоторых острых кишечных инфекциях, воспалительных заболеваниях кишечника (неспецифический язвенный колит, болезнь Крона), туберкулезе кишечника, ишемическом колите, злокачественных новообразованиях кишечника, геморрое. Осмотическое давление каловых масс при этой форме диареи обычно выше осмотического давления плазмы.

Стул у больных жидкий, с примесью слизи, крови и гноя, умеренного объема или в виде «плевка». Характерно увеличение фекальной концентрации натрия и хлора, молочной кислоты, уменьшение потерь калия с калом, низкий уровень рН кала.

Повышение осмолярности кишечного содержимого вследствие дефицита сахаролитических ферментов и непереносимости лактозы приводит к гиперосмолярной диарее. Так же действуют солевые слабительные (сульфат магния), магнийсодержащие антациды, сорбитол. Осмотическое давление химуса при гиперосмолярной диарее выше осмотического давления плазмы.

Стул у больных обильный, жидкий, с примесью полупереваренной пищи. Для данного вида диареи характерны увеличение фекальной концентрации короткоцепочечных жирных кислот и молочной кислоты, незначительные потери электролитов с калом, низкое значение рН кала. При нарушении перистальтики кишечника возникает гипо- или гиперкинетическая диарея.

Стимулировать кишечный транзит могут серотонин, простагландины, секретин, панкреозимин, гастрин, мотилин, тироксин, нарушение нервной регуляции, избыточное количество грубоволокнистой клетчатки, слабительные средства и некоторые антацидные препараты. Особенно часто гиперкинетическая диарея наблюдается у больных с синдромом раздраженного кишечника.

Осмолярность испражнений при этой форме диареи соответствует осмолярности плазмы. Стул у больных жидкий или кашицеобразный, необильный, иногда с примесью слизи, преимущественно в утренние часы или после приема пищи. Характерной особенностью этой формы диарейного синдрома являются схваткообразные боли в животе (по типу кишечных колик) перед стулом, ослабевающие после него. Выраженность болевого синдрома иногда такова, что больные для предупреждения диареи, возникающей в ответ на прием пищи, в ряде случаев вынуждены отказываться от еды. Нередко может наблюдаться и утренний понос после пробуждения, так называемый «понос-будильник». Следует отметить, что третий и четвертый тип диареи встречается лишь у неинфекционных больных.

Принципы диагностики

Каждый врач, приступающий к обследованию больного с диареей, должен помнить о необходимости решения нескольких задач (С.Г. Улейчик, С.Н. Шуленин, 2005).

1. Определить длительность диареи (острая или хроническая). Это важно, так как выявление острой диареи требует исключения ее инфекционного происхождения, а хроническая диарея чаще всего имеет неинфекционную природу. 2. Выявить наличие и степень выраженности интоксикации, обезвоживания и других нарушений, требующих мероприятий неотложной терапии. 3. Постоянно иметь хирургическую настороженность, чтобы не пропустить острые хирургические заболевания брюшной полости, требующие ургентной оперативной помощи. Перечень заболеваний, которые могут проявляться диареей как основным клиническим синдромом, чрезвычайно обширен, поэтому дифференциальная диагностика представляет собой весьма сложную задачу. В первую очередь следует определить характер диареи: консистенцию кала и частоту дефекаций. Эта информация в ряде случаев позволяет уточнить уровень поражения, предположить патофизиологический механизм развития диареи и этиологию поражения кишечника. Сопутствующие симптомы позволяют оценить тяжесть заболевания. Должны насторожить такие симптомы как лихорадка, боли в животе, тенезмы, длительность более трех дней, примесь видимой крови и признаки дегидратации. При сборе анамнеза важно обратить внимание на такие моменты, как сопутствующие заболевания, прием лекарственных препаратов (включая антибиотики в течение последних 8 недель), особенности питания, наследственный и социальный анамнез, эпидемиологический анамнез, употребление алкоголя, сексуальные контакты, наличие непереносимости молока и молочных продуктов, перенесенные операции на желудочно-кишечном тракте и др. Результаты лабораторных исследований могут лишь незначительно дополнить информацию, полученную при сборе анамнеза и объективном осмотре. Лабораторная диагностика необходима лишь в том случае, если она коренным образом может изменить направление терапии (например, у пациентов с иммуносупрессией, при подозрении на воспалительную природу диареи, признаках дегидратации, выраженном болевом синдроме, при наличии крови в кале, частом стуле малого объема и продолжении симптоматики более 3 дней). Лабораторное обследование начинается с определения количества лейкоцитов и эритроцитов в кале для дифференциальной диагностики воспалительной и невоспалительной диареи. Если анализ отрицательный, от дальнейшего посева кала можно отказаться. В случае положительного результата необходимо микробиологическое исследование кала, хотя его эффективность невысока и колеблется от 2 до 15% в зависимости от распространенности в этом регионе инвазивных возбудителей. При уточнении диагноза учитываются результаты исследования кала (общая масса кала в сутки, наличие лейкоцитов, нейтрального жира, положительной реакции на скрытую кровь, изменение концентрации электролитов в кале и его осмолярности), данные рентгенологического, ультразвукового и эндоскопического исследования.

Основные принципы лечения синдрома диареи

Диарею нельзя воспринимать лишь как защитный механизм организма, направленный на выведение возбудителя.

И тем более ее нельзя рассматривать как безобидное состояние, которое прекратится самостоятельно.

Следует помнить, что диарея – это потеря жидкости и электролитов, нарушение всасывания питательных веществ и других ингредиентов, обеспечивающих гомеостаз организма, которая может привести к быстрому ухудшению состояния больного.

Comments

(0 Comments)