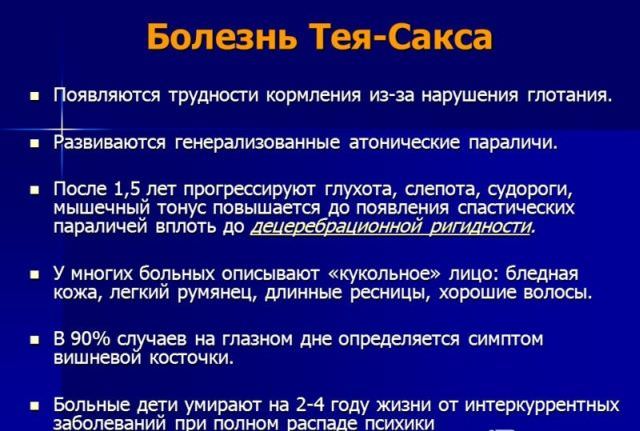

Болезнь тея-сакса: симптомы заболевания, лечение амавротической идиотии

Данная болезнь относится к наследственным заболеваниям нервной системы и встречается довольно редко.

Свое название болезнь получила в честь двух докторов, открывших ее, — Уоррена Тея (офтальмолог из Британии) и Бернарда Сакса (невролог из Америки).

Развитие болезни в зависимости от возраста

Существует три формы болезни:

- детская форма амавротической семейной идиотии, при которой у малышей через 6 месяцев после рождения наблюдается резкое ухудшение физического и умственного здоровья (развивается быстрыми темпами слепота, глухота, ребенок утрачивает умение глотать);

- подростковая форма, при которой также наблюдается нарушение глотания, резкие расстройства речи, появляется неустойчивость при походке, возникают параличи;

- взрослая форма , которая развивается в возрасте от 25 до 30 лет. К перечисленным выше симптомам добавляется шизофрения, протекающая в форме психоза.

Причины возникновения болезни

Причины болезни кроются в нарушениях на генетическом уровне, которые происходят в обмене ганглиозидов. Эти особые

липиды, превышая в 300 раз нормы, сосредотачиваются в сером веществе мозга.

Также накопление происходит в печени и селезенке. В основе заболевания лежит недостаток одного из видов ферментов, которые влияют на обмен липидов (гексозаминидаза А).

Заболевание встречается в соотношении: 1 на 250 000. В основном этим недугом страдает население этнических групп, например, французы, местом проживания которых является Канада.

Также заболеванию подвержены евреи Восточной Европы, у которых частота возникновения выше – 1 на 4000 человек.

Эта болезнь развивается у того малыша, которому достались два гена с дефектом, то есть болезнь наследуется по аутосомно-рецессивному типу. Что это значит?

Ребенок наследует гены от папы и от мамы в одинаковом количестве. Если происходит поражение одной или обеих хромосом из пары, то говорят о возникновении генетического заболевания. У людей, имеющих заболевание Тея-Сакса, обе хромосомы в паре оказываются дефектными.

Данное расстройство носит название болезни с аутосомно-рецессивным видом наследования. Если дефектный ген есть у одного из родителей, малыш будет здоров, но с 50% вероятностью будет носителем, что ставит в будущем под угрозу здоровье его наследников. При наличии гена с дефектом у обоих родителей возможно три варианта развития событий.

Ребенок с вероятностью 25 % может появиться на свет здоровым и не будет носителем гена. В 50% случаев малыш будет носителем дефектного гена, но родится здоровым. В 25% случаев малышу может достаться два гена с дефектом, и он родится с болезнью Тея-Сакса.

- Движущей силой для развития данного заболевания служит постепенное накапливание в нервной системе ганглиозидов – субстанций, влияющих на нормальную жизнедеятельность клеток нервной системы.

- Все больные дети имеют поврежденный ген, отвечающий за полный синтез ферментов гексозаминидаза.

- Детский организм с врожденным заболеванием не может беспрерывно перерабатывать жировые субстанции, поэтому они накапливаются, а затем откладываются в мозгу.

Это приводит к тому, что деятельность нервных клеток блокируется и наступают тяжелые последствия для всего организма. В организме же здорового ребенка ганглиозиды постоянно синтезируются и расщепляются.

Основные симптомы

Патология диагностируется у малышей в возрасте приблизительно шести месяцев, так как до четырех — пяти месяцев ребенок развивается вполне нормально, как все дети такого возраста.

Начальная стадия

Первые симптомы болезни Тея Сакса заключаются в том, что ребенок теряет контакт с окружающим миром, взгляд его постоянно сосредоточен в одном направлении, малышу ничего не хочется, он становится апатичным, у него отсутствует реакция на предметы, звуки, знакомые лица.

Повышенная реакция у него возникает исключительно на громкие и резкие звуки. Даже тогда, когда малыш выглядит вполне здоровым, родители и близкие часто замечают, что ребенок резко вздрагивает всем телом при громких слуховых раздражениях.

Комплекс расстройств, проявляющихся повышенной утомляемостью, нарушением сна, неустойчивостью настроения называют одним термином — астения.

Серьезные нарушения нервной системе наносит наследственная атаксия Фридрейха — причины, симптомы и лечение патологии.

Развитие болезни

На поздней стадии в возрасте между первым годом жизни и вторым у малыша с большой вероятностью могут возникать припадки, проявляющиеся в виде судорог и параличей.

Малыши не набирают вес, а стремительно теряют его. При таком развитии болезни ребенок редко доживает до пятилетнего возраста.

Признаки болезни у взрослых

Взрослая форма является очень редкой и проявляется у пациентов в возрасте от 20 до 30 лет. Она обычно не имеет летального исхода.

Болезнь проявляется в нарушении походки и быстрым ухудшением неврологических функций. С такой болезнью взрослый человек может прожить после установления диагноза 10 — 15 лет.

Диагностика заболевания

Вылечить нельзя, поддержать — необходимо

Лечение болезни Тея-Сакса необходимо начинать еще до начала неврологических признаков. Используют переливание крови, плазмы.

Лекарственных препаратов и специфических методов, которые излечивают заболевание Тея-Сакса, нет.

Доктор назначает только препараты, которые смогут поддерживать работу печени, а также в обязательном порядке различные витамины и противосудорожные препараты.

Последние часто оказываются неэффективными против судорог, которые возникают при данном заболевании. Медицинская помощь заключается в простом облегчении симптомов проявления заболевания, если же речь идет о поздней форме — то к задержке развития болезни.

Прогноз при данном заболевании неблагоприятный.

Профилактика заболевания

Для профилактики болезни супруги, которые хотят иметь детей, обязательно должны пройти обследование на наличие гена данного заболевания, если в роду хотя бы одного из супругов были случаи болезни Тея-Сакса.

Исследования настоятельно рекомендуется проводить до наступления планируемой беременности для выявления риска рождения нездорового малыша.

Если такой ген будет найден у обоих супругов, то им категорически не рекомендуют зачинать детей. Случается, что во время проведения обследования женщина уже носит ребенка, тогда назначается специальная процедура для выявления дефектного гена у ребенка — амниоцентеза.

Для этого лабораторному исследованию подвергаются околоплодные воды, полученные при взятии пункции амниотической оболочки. Если дефектный ген обнаружен, беременность необходимо прервать.

- Если же будущие родители обладают точной информацией о том, что являются носителями дефектного гена, а беременность уже наступила, то необходимо на двенадцатой неделе пройти скрининг-тест.

- Для проведения исследования медики берут кровь из плаценты, чтобы выяснить, унаследовал ли будущий малыш гены-мутанты.

- Будущим родителям необходимо ответственно относиться к собственному здоровью и здоровью своих будущих детей и выполнять все рекомендации врачей.

- Предродовая диагностика при каждой беременности дает возможность семейной паре давать жизнь здоровым детям.

Читайте ещё

Болезнь Тея-Сакса: симптомы заболевания, лечение амавротической идиотии

Болезнь Тея-Сакса – очень редкое наследственное отклонение, вызванное патологией нервной системы, которое также именуется амовротической идиотией.

Своё название порок получил по имени двух учёных, первыми описавших его в девятнадцатом веке. Характерной чертой недуга является его этничность: в основной группе риска находятся Еврей из Восточной Европы или французы, проживающие в Канаде либо штатах США Луизиана и Квебек.

Количество рождений больных деток с данным отклонением примерно один на двести тысяч здоровых малышей. При этом, изначально малыш выглядит абсолютно здоровым, нормально развивается, учиться, а затем в возрасте от шести месяцев до пяти лет, а иногда даже позже начинает постепенно деградировать, забывать простейшие умения.

Из второго названия можно понять, что основным проявлением недуга становиться крайняя умственная отсталость ребёнка.

Причины развития недуга

Причины болезни Тея-Сакса исключительно наследственные – мутация гена, отвечающего за обмен липидов. При этом дефектный ген должен быть получен одновременно от папы и мамы, иначе синдром не разовьётся, а будет передаваться по наследству дальше, пока не встретит свою пару.

Патогенез

Болезнь Тея-Сакса является результатом нарушения обмена гликозидов.

Ганглиозиды – одна из разновидностей липидов (белков), которые представляют собой крайне сложные молекулы из также довольно сложных молекул других белков, содержащих сиаловые кислоты, церамиды, а также олигосахариды. Все составляющие данной разновидности белка имеют разный РН, но нейтрализуются друг другом и вместе представляют собой нейтральную молекулу.

Это самый сложный класс из всех гликолепидов (соединений белков с углеводами), насчитывающий более тридцати разновидностей, которые имеют отрицательный заряд и содержаться в огромном количестве в мембране нейронов, а также являются структурным компонентом рецепторов нервных окончаний.

Больше всего ганглиозидов находится в органах головного мозга, а именно – его коре, мозжечке, а также органе, именуемом хвостатым ядром, который является парным и располагается спереди возле боковых желудочков, частично являясь стенкой их рогов. Хвостатые ядра мозга являются относительно недавним эволюционным приобретением, и контролируют возбуждение нервных центров от полученных сигналов органами чувств.

Роль ганглиозидов в нервной системе – усиление жёсткости поверхности мембран, препятствие переориентации соседних молекул, уменьшение числа полярных молекулярных групп с повышением гидрофобных.

Грубо говоря, можно сказать, что они отвечают за мембраны нейронов, которые, в свою очередь влияют на скорость и интенсивность электрических нервных импульсов и образование синоптических нейронных контактов, что в свою очередь обеспечивает хранение информации, её сортировку и передачу. Именно эти вещества поддерживают долгую функциональную активность клетки, накапливая ионы кальция возле перисинаптической мембраны.

Миелин – составляющая часть оболочки нейрона также относится к данному классу веществ и обеспечивает сохранность сигнала при помощи электроизоляции клетки.

Также ганглиозиды являются антигенами — маркерами при иммунном ответе, которые помечают клетки, подлежащие уничтожению иммунными киллерами.

Основные функции ганглиозидов в организме человека – модификация мембраны нейрона. Создание антиионного слоя на синапсах для передачи сигнала, обеспечение клеточного узнавания, обеспечение рецепции (чувствительности), а также взаимодействие с различными гормонами, веществами нейромедиаторами, токсинами, катионами и как следствие – обеспечение основных функций нейронов.

При патологии Тея-Сакса происходит постепенное накопление этих веществ в сером веществе мозга, которое отвечает за рассудочную деятельность, печени и селезенке. При этом в тканях мозга допустимое значение превышено в 300 раз.

- Заболевание проявляется не сразу, так как накопление происходит постепенно, а первые симптомы также постепенно нарастают до итогового финала.

- В норме ганглиозиды синтезируются и тут же расщепляются, но из-за наследственной патологии организм не способен расщепить эти сложные соединения, а потому они накапливаются в виде жировых субстанций в мозгу и постепенно блокируют нейроны, вместо того, чтобы обеспечивать их работоспособность.

-

Помимо нарушения связей с внешним миром с полной потерей рассудка, болезнь Тея – Сакса ведёт к смерти.

Это происходит из-за того, что центральная нервная система становится больше не способна поддерживать жизнедеятельность организма путем контроля и побуждения внутренних органов к действиям, ведь она координирует работу абсолютно всего организма от биения сердца до работы мельчайших потовых желез.

Симптоматика

Симтоматика Болезнь Тея-Сакса развивается с возрастом по мере накопления этих веществ в тканях мозга:

- Около полугода ребёнок перестаёт контактировать с окружающим миров и узнавать родителей. Неспособен фокусироваться и даже остановить взгляд, постепенно теряет зрение.

- К десятому месяцу теряет активность, с трудом двигается, притупляется слух.

- После года теряет слух и зрение окончательно, а также все умственные способности, начинаются проблемы с деятельностью внутренних органов в идее приступов и затруднение дыхания.

- Далее синдром развивается очень быстро и приводит к смерти ребёнка до пятилетнего возраста максимум.

Но иногда бывает более позднее развитие заболевания, которое разделено на два типа:

- Ювенильный дефицит гексазаминидазы типа А проявляется около двух – пяти лет и развивается намного медленнее, начиная издалека: перепады настроения, капризы, неуклюжесть. В этом случае больные дети доживают до подросткового возраста, максимум до 16 лет.

- Хроническая форма впервые проявляется около тридцати лет, протекает очень легко, а развивается очень медленно. Максимальная продолжительность жизни таких больных пока не установлена из-за недавнего открытия этой формы болезни Тея Сакса.

Диагностика

Анализ ДНК также проводят на втором триместре при использовании околоплодной жидкости, если у родителей есть высокая вероятность рождения ребёнка с патологией. Тест повторяется в подростковом и тридцатилетнем возрасте.

Лечение

Вылечить или облегчить жизнь особых деток с болезнью Тея-Сакса невозможно, так как противосудорожные препараты на них не действуют, а малыши не способны осуществлять элементарные манипуляции, например, глотание. Всё что можно сделать – пытаться как можно дольше поддерживать жизнь тела ребёнка.

Степень риска рождения больного ребёнка:

Передаваясь по наследству, ген может повести себя совершенно по-разному:

- Если сломанный ген у одного родителя, то ребёнок в 50% станет его здоровым носителем, а в 25% — просто родиться здоровым без аномалий ДНК.

- В 25% случаев, когда оба родителя носят сломанный ген, рождается больной малыш, в 25% — здоровый, а в 50% — станет носителем наследственной аномалии, передавая её потомкам.

-

- Учитывая, что заболевание наследственное и очень редкое, необходимость в генетическом анализе родителей имеется, если в роду были случаи подобного недуга либо они просто хотят удостовериться, что родят идеально здорового малыша.

- Тем парам, у кого выявлен дефективный ген, рекомендуют не заводить биологических детей, так как очень тяжело терять детей, да ещё и таким образом, а также с целью профилактики дальнейшего распространения патологии.

Причины, симптомы, диагностика и лечение при болезни Тея Сакса

Болезнь Тея Сакса – это серьезная наследственная патология, детская форма семейной амавротической идиотии, возникающая из-за поражения оболочки головного мозга и проявляющаяся прогрессирующей умственной отсталостью и выраженными нарушениями моторики у ребенка. Патология обычно характеризуется нормальным развитием детей до шестимесячного возраста, затем происходят необратимые нарушения функции головного мозга, что обуславливает высокую смертность детей до пяти лет.

Амавротическая идиотия, в частности, болезнь Тея Сакса, впервые была описана в девятнадцатом веке врачами-неврологами из Америки Б. Саксом и У. Теем, исследования которых внесли несоизмеримый вклад в изучение данной патологии. Стоит отметить, что заболевание встречается не часто, по статистике, на двести пятьдесят тысяч здоровых детей рождается один с подобными нарушениями.

Причины

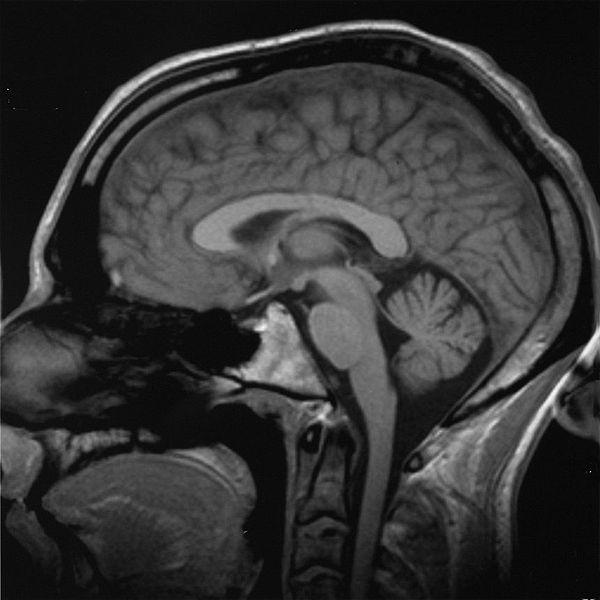

Снимок мозга человека с болезнью Тея Сакса

Семейная амавротическая идиотия относится к редким заболеваниям, предрасположенностью к которым обладают определенные этнические группы. Согласно существующей статистике, наибольшее число случаев заболеваемости фиксируется среди жителей французской Канады, а также восточно-европейского еврейского населения. Так, среди евреев-ашкеназов частота патологии возрастает до соотношения 1:4000.

Для болезни Тея Сакса характерен аутосомно-рециссивный тип наследования. Это значит, что патология возникает лишь у тех детей, которые наследуют сразу два аномально измененных гена от каждого из родителей. В тех случаях, когда аномальный ген присутствует только у одного родителя, ребенок с 50% вероятностью также становится его носителем, хотя сам не заболевает.

Когда аномальные гены имеются у матери и отца, существует несколько вариантов развития событий в случае рождения потомства:

- в 50% случаев ребенок рождается здоровым, но становится носителем дефектного гена, тем самым подвергая риску здоровье своих будущих детей;

- в 25% случаев возможно рождение ребенка с амавротической идиотией – это значит, что он унаследовал сразу оба аномальных гена;

- в 25 % случаев у семейной пары рождаются абсолютно здоровые дети, не являющиеся носителями аномальных генов.

Описываемое заболевание развивается в результате накопления ганглиозидов в клетках нервной системы. Эти вещества представляют собой особые субстанции, контролирующие нервную деятельность. В организме здорового человека непрерывно происходит синтез ганглиозидов, которые затем расщепляются.

У больных детей нарушен баланс между продуцированием и распадом ганглиозидов, что связано с дефицитом особого фермента (гексоминидазы типа А), отвечающего за расщепление постоянно синтезирующихся субстанций.

В результате ганглиозиды постепенно скапливаются в нервной системе, нарушая ее работу и вызывая необратимые нарушения.

Формы

Болезнь Тея Сакса у детей способна протекать в двух клинических вариациях:

открыт не так давно, нельзя делать четких прогнозов относительно его течения, однако можно утверждать, что наиболее вероятным исходом патологии станет инвалидизация и последующая смерть больного;

Проявления

Амавротическая идиотия никак не проявляется у только что родившегося малыша, так как в первые месяцы жизни он выглядит вполне здоровым и адекватно развивается. Первые симптомы начинают проявляться в возрасте четырех-шести месяцев.

Можно заметить, что ребенок стал плохо реагировать на яркий свет, испытывать трудности с фокусировкой на определенном предмете, не реагировать на шум и происходящее вокруг.

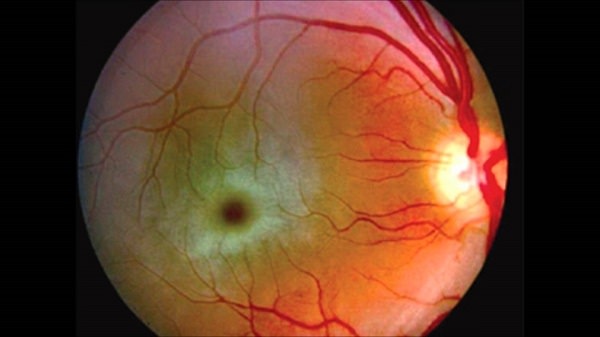

При обследовании у детского офтальмолога выявляются патологические изменения в сетчатке глаза.

Позднее, по достижению шестимесячного возраста, ребенок становится гораздо менее активен, чем раньше. Он испытывает трудности при переворачивании или сидении, начинает хуже видеть и слышать.

В результате сильного снижения двигательной активности нередко развивается мышечная атрофия и даже паралич, который приводит к тому, что ребенок перестает глотать и дышать самостоятельно. Как правило, в этот период наступает инвалидизация.

По внешним признакам заболевание можно распознать по непропорционально большой голове ребенка.

Наиболее активное прогрессирование болезни происходит примерно с десятимесячного возраста. У детей могут возникать припадки. К сожалению, при раннем начале заболевания большинство больных не доживают до возраста четырех-пяти лет.

В тех редких случаях, когда амавротическая идиотия развивается уже во взрослом возрасте (с четырнадцати до тридцати лет), проявления ее переносятся больными немного легче. Клиническая картина обычно включает в себя нарушения речевой функции, походки и координации движений. При этом происходит снижение интеллекта, зрения и слуха, возникают периодические мышечные спазмы.

Приступ

Если такой приступ возникает у человека с амавротической идиотией, он может упасть и начать биться в конвульсиях с сильным сокращением мышц и бесконтрольным подергиванием руками и ногами. У других людей припадок скорее напоминает трансовое состояние или галлюцинации.

Диагностика

Благодаря стремительному развитию современной медицины, амавротическая идиотия может быть диагностирована еще до рождения ребенка.

В период беременности женщинам, входящим в группу риска, рекомендуется в обязательном порядке пройти специальный скрининг-тест, заключающийся в исследовании крови, взятой из плаценты. Образец крови берется в ходе процедуры, называемой биопсия хориона.

Другим вариантом подобного исследования является амниоцентез – пункция плодного пузыря с целью получения амниотической жидкости для дальнейшего изучения в лаборатории.

По результатам скрининг-теста врач сможет сделать вывод о том, вырабатывается ли в организме плода белок гексоминидаза типа А.

Если подозрение на заболевание возникает уже после рождения ребенка, его необходимо отправить на обследование как можно скорее. Прежде всего, следует проконсультироваться с детским офтальмологом.

Врач проведет исследование глазного дна, в котором в случае наличия болезни Тея Сакса будет обнаружено красноватое пятно – скопление ганглиозидов в сетчатке. Далее выполняется анализ крови и микроскопическое исследование нейронов.

Так, окончательный диагноз ставится после получения результатов генетического теста.

Лечение и профилактика

К сожалению, болезнь Тея Сакса относится к неизлечимым заболеваниям, однако для облегчения его течения назначается симптоматическая терапия, которая позволит сделать жизнь больного ребенка более комфортной. В зависимости от преобладающей клинической картины могут назначаться соответствующие лекарственные препараты.

Как правило, помощь требуется не только самому ребенку, но и его родителям, ведь известие о таком тяжелом заболевании практически всегда повергает в шок.

В этом случае родителям рекомендуется найти группу поддержки, где они могли бы общаться с людьми, столкнувшимися с аналогичной проблемой и получить необходимую психологическую поддержку.

Также желательно проконсультироваться у генетика, чтобы каждый член семьи смог понять и принять сложившуюся ситуацию.

Так как заболевание будет постепенно прогрессировать, ребенку потребуется особый уход.

При необходимости следует проконсультироваться с врачом по вопросу получения дополнительной помощи, также важно уделять ребенку много внимания, дать ем понять, что родители его любят и поддерживают.

Продолжительность жизни таких больных может варьироваться в довольно широких пределах. При слабой симптоматике и должном уходе некоторые люди с амавротической идиотией живут практически столько же, сколько и здоровые.

Что касается профилактики болезни Тея Сакса, то она заключается, прежде всего, в грамотном планировании беременности.

Супружеская пара, решившая завести потомство, должна обследоваться у генетика, чтобы узнать является ли кто-то из будущих родителей носителем дефектного гена.

Если подобный ген был обнаружен в ходе исследования, решение о том, заводить ребенка или нет, остается только за родителями.

Амавротическая идиотия

Амавротическая идиотия — это понятие, объединяющее группу генетически детерминированных заболеваний, обусловленных дисметаболизмом ганглиозидов с их накоплением в церебральных клетках. Ведущими симптомами патологии являются прогрессивное снижение интеллекта и потеря зрения. Диагностические мероприятия включают неврологический осмотр, офтальмоскопию, церебральную МРТ, генетическую консультацию, исследование липидного состава крови, гистохимический анализ мозгового биоптата. Лечение симптоматическое: противосудорожные, психотропные фармпрепараты, переливания свежезамороженной плазмы.

Впервые амавротическая идиотия была описана в 1881 году Уорреном Теем — офтальмологом из США, изучавшим изменения глазного дна пациентов. В 1887 году невролог Бернард Сакс представил подробное описание клинической картины заболевания. В последующем он провёл ряд наблюдений аналогичных случаев и сделал вывод о семейном характере патологии.

Так была открыта самая известная амавротическая идиотия — болезнь Тея-Сакса. Затем исследователями в области педиатрии и клинической неврологии были описаны другие варианты заболевания, имеющие более поздний дебют. Распространённость патологии в общей популяции составляет 1 случай на 500 000 населения, среди лиц еврейской национальности — на 6 000 населения.

Гендерные различия в заболеваемости отсутствуют.

Амавротическая идиотия

Семейный характер заболевания обусловлен генными мутациями, наследуемыми по аутосомно-рецессивному механизму с высокой пенетрантностью дефектного гена. Амавротическая идиотия развивается при наследовании патологического гена от обоих родителей. Вероятность рождения больного ребёнка у гетерозиготных носителей дефекта составляет 25%.

Наиболее изучен генетический субстрат болезни Тея-Сакса, представляющий собой вариативные мутации гена HEXA, расположенного на 15-й хромосоме в локусе q23-q24. Указанный ген кодирует фермент, отвечающий за катаболические реакции с расщеплением ганглиозидов.

Ферментная недостаточность приводит к накоплению ганглиозидов в ганглиозных клетках головного мозга и сетчатки, что сопровождается их дегенерацией.

Амавротическая идиотия возникает вследствие метаболических нарушений с отложением липидов в церебральных и ретинальных клетках, в меньшей степени в соматических органах (печени, селезёнке).

При идиотии Тея-Сакса в результате нарушений в гене HEXA, отвечающем за синтез лизосомного фермента гексозаминидазы А, не осуществляется катаболизм GM2 ганглиозидов, происходит их постепенное накопление.

Аналогичными дисметаболическими сдвигами сопровождаются другие формы заболевания. В церебральных нейронах и клетках сетчатки скапливаются различные по своему составу липидные включения.

Инфантильная форма отличается мелкозернистыми включениями с содержанием холестерола, при позднем детском и ювенильном вариантах заболевания продукт накопления наряду с липидами имеет большое количество белка, холестерол отсутствует.

Макроскопически амавротическая идиотия проявляется увеличением объёма мозга, обширными атрофическими изменениями затылочных долей, мозжечка, истончением зрительных трактов.

Микроскопическая картина в головном мозге представлена набуханием ганглиозных клеток и их отростков, заполнением внутриклеточного пространства липоидными включениями, сморщиванием ядер, распадом тигроидной субстанции.

Аналогичные изменения отмечаются в ретинальных клетках, наиболее выражены в области жёлтого пятна.

Амавротическая идиотия включает несколько клинических вариантов, отличающихся возрастом манифестации симптоматики, характером течения, продолжительностью жизни больных.

Вероятно, они обусловлены различными генетическими дефектами, определёнными особенностями метаболических нарушений. Уточнение клинической формы патологии необходимо для понимания прогноза заболевания, выбора оптимальной лечебной тактики.

В соответствии с клиническими особенностями выделяют четыре основные формы:

- Ранняя детская (инфантильная форма Тея-Сакса). Наиболее изученный вариант заболевания. Характерна манифестация в 4-6 месяцев. Течение быстропрогрессирующее, летальный исход наблюдается до 3-летнего возраста.

- Поздняя детская (форма Янского-Бильшовского). Дебют приходится на возраст 3-4 года. Клиника идентична ранней детской форме, имеет немного замедленное течение. Длительность болезни составляет 4-6 лет.

- Юношеская (форма Шпильмейера-Фогта). Начинается в 6-9 лет, отличается относительно медленным прогрессированием симптомов. Пациенты доживают до 20 лет.

- Поздняя (форма Куфса). Манифестирует в пубертатном периоде или в старшем возрасте. Имеет наиболее благоприятное замедленное течение. Летальный исход наступает в среднем спустя 10-15 лет с момента дебюта симптоматики.

В отдельных случаях наблюдается врождённая амавротическая идиотия, получившая название форма Нормана-Вуда. Симптомы возникают в первые недели жизни ребёнка, основное проявление — прекращение нервно-психического развития. Некоторые авторы предлагают внести вариант Нормана-Вуда в классификацию в качестве отдельной нозологии.

Основу клинической картины составляют прогрессирующие зрительные расстройства, постепенная утрата приобретённых интеллектуальных способностей. Сопутствующими проявлениями являются глухота, судорожный синдром, экстрапирамидные нарушения, мозжечковая атаксия. Тяжесть симптоматики зависит от формы заболевания.

Ранняя детская амавротическая идиотия манифестирует снижением двигательной активности ребёнка, утратой способности сидеть, держать головку. В последующем продолжается угасание двигательных и статических функций вплоть до тетрапареза с полной обездвиженностью. В начальном периоде типична гиперакузия, выражающаяся вздрагиванием ребёнка при звуковом раздражении.

Нарушения зрения приводят к отсутствию слежения за игрушками, фиксации взгляда на блестящих предметах. В короткие сроки наступает полная слепота (амавроз). Отмечаются судороги с преобладанием тонического компонента. Возможен бульбарный синдром, вегетативные расстройства (гипергидроз, акроцианоз, гипотермия, лабильность пульса).

Выявляется мышечная гипотония, прогрессирующая в терминальной стадии до децеребрационной ригидности.

Амавротическая идиотия Янского-Бильшовского возникает на четвёртом году жизни. На начальном этапе наряду со снижением зрения и когнитивными нарушениями отмечаются мозжечковые расстройства: шаткость походки, грубая дискоординация, нистагм. Постепенно больной утрачивает способность ходить, стоять, сидеть. Интеллектуальная сфера деградирует до уровня идиотии, развивается амавроз.

Юношеская форма отличается более мягким течением: интеллект редко деградирует до идиотии, зрительная дисфункция не доходит до амавроза, двигательная сфера остаётся более сохранной. Типичны экстрапирамидные расстройства (атетоз, хорея, тремор), мозжечковая дисфункция. Возможна глухота, возникновение эпилептических приступов. В ряде случаев обнаруживается микседематозное ожирение.

Амавротическая идиотия Куфса наблюдается крайне редко, протекает без выраженных двигательных, зрительных, интеллектуальных расстройств. Манифестирует изменениями личности, ограничением круга интересов, пониженной активностью.

Со временем возникает интеллектуальное снижение, редко достигающее уровня выраженной органической деменции. Типичны различные психические расстройства: галлюцинации, бред, кататония, аффективные психозы.

Возможны экстрапирамидные, мозжечковые симптомы, эпилептические пароксизмы, тугоухость.

На начальных этапах заболевания двигательные и зрительные нарушения обуславливают частую травматизацию ребёнка. Резкое уменьшение двигательной активности провоцирует развитие застойной пневмонии. Осложнением судорожного синдрома является эпилептический статус.

Дисфагия при бульбарном синдроме опасна попаданием жидкости и пищи в дыхательные пути с возникновением аспирационной пневмонии. Целый ряд осложнений связан с отложением липидов во внутренних органах. Жировая дистрофия печени ведёт к развитию печёночной недостаточности, жировые отложения на створках клапанов — к сердечной недостаточности.

Пациенты погибают от сердечной, дыхательной, полиорганной недостаточности, интеркуррентных инфекций.

Характерное сочетание триады симптомов (когнитивная деградация, резкое ухудшение зрения, двигательные нарушения) позволяет предположить клинический диагноз. Сложности возникают при определении поздней формы. Подтверждение диагноза возможно после проведения ряда исследований:

- Исследование неврологического статуса. Результаты осмотра невролога зависят от формы и периода заболевания, возраста пациента. Отмечается резкое несоответствие интеллектуального развития возрасту. Выявляются спастические парезы, мозжечковая дисфункция, гиперкинезы, мышечная дистония, вегетативно-трофические нарушения.

- Консультация офтальмолога. У грудничков наблюдается отсутствие реакции слежения, у пациентов старшего возраста визометрия подтверждает резкое снижение остроты зрения. Офтальмоскопия диагностирует двустороннюю атрофию зрительного нерва. Патогномоничным признаком является наличие в макулярной зоне вишнёвого пятнышка. Поздняя амавротическая идиотия отличается отсутствием данного симптома, картиной пигментного ретинита на глазном дне.

- Лабораторные анализы. В крови обнаруживаются вакуолизированные лимфоциты. При проведении биохимического исследования крови могут определяться изменения липидного профиля (увеличение уровня фосфолипидов, холестерола), повышенная концентрация отдельных ферментов.

- Нейровизуализация. МРТ головного мозга визуализирует атрофию церебральных тканей, более заметную в мозжечке, затылочной области. Выраженность атрофических изменений максимальна при раннем дебюте, минимальна при поздней форме. Наряду с атрофией выявляется истончение зрительных нервов.

- Церебральная биопсия. Гистохимическое и цитологическое исследование материала из атрофических участков позволяет достоверно установить диагноз «амавротическая идиотия» по наличию характерных внутриклеточных липидных включений. По цвету окрашивания включений можно судить о форме заболевания.

- Генетический анализ. Консультация генетика включает сбор семейного анамнеза и составление генеалогического древа. Дает возможность подтвердить семейный характер, уточнить тип наследования патологии.

Амавротическую идиотию дифференцируют от иных наследственных дисметаболических и дегенеративных болезней с поражением ЦНС.

Ранний детский вариант необходимо отличать от болезни Ниманна-Пика, протекающей с выраженным поражением соматических органов.

Поздняя форма требует дифференцировки от ряда заболеваний с ведущей мозжечковой и экстрапирамидной симптоматикой (рассеянного склероза, болезни Лафоры, лейкодистрофии).

Специфическая терапия не разработана. Проводится симптоматическое поддерживающее лечение. При наличии эпилептических пароксизмов применяют антиконвульсанты, психических отклонений — психотропные препараты (седативные, транквилизаторы, нейролептики).

Отдельные клиницисты указывают на эффективность переливания плазмы, препаратов крови. Рекомендована витаминотерапия, общеукрепляющие мероприятия. На поздних стадиях больной нуждается в тщательном уходе, профилактике инфекционных осложнений.

Перспективным направлением в поиске эффективных методов лечения является генная инженерия, однако существенные результаты в этой области пока не достигнуты.

Амавротическая идиотия завершается летальным исходом. Длительность жизни пациентов зависит от возраста дебюта патологических изменений. Наиболее неблагоприятный прогноз имеет инфантильная форма — больные погибают спустя 1,5-2 года. Самое медленное доброкачественное течение наблюдается при позднем варианте.

Профилактические меры направлены на исключение родственных браков. Имеющим больного ребёнка родителям рекомендуется отказаться от дальнейшего деторождения. В случае беременности гетерозиготной пары возможно исследование концентрации гексозаминидазы-А в амниотической жидкости.

Значительное снижение является показанием к прерыванию беременности.

Болезнь Тея-Сакса что это

Отклонение, известное как болезнь Тея-Сакса (БТС), является наследственной патологией, вызывающей поражение ЦНС. Заболевание также классифицируют под термином детской амавротической идиотии. Описание болезни было выполнено в XIX столетии британским офтальмологом У. Теем и неврологом из Америки Б. Саксом, давшим ей свои имена. Код заболевания по МКБ-10 – Е75.0.

Сфера распространения

Чаще всего амавротическая идиотия поражает евреев (ашкеназов), проживающих в Центральной Европе. Исследования подтвердили, что около 3% представителей этого этноса имеют носительство мутантного гена.

Частота выявления патологии у данной народности – 1 на 3500 новорожденных.

Также аномалию фиксируют у населения Южной Канады (преимущественно среди лиц, имеющих ирландское, итальянское, французское происхождение, обитающих на территории юго-восточного Квебека).

Частота выявления болезни Тея-Сакса не зависит от половой принадлежности. Патология в равной мере обнаруживается у представителей женского и мужского населения.

Среди других народностей заболевание обнаруживается значительно реже – у одного пациента из 320 000 человек.

Причины развития синдрома Тея-Сакса

Амавротическая идиотия обладает аутосомно-рецессивным механизмом наследования, и поражает детей, получивших аномальный ген от матери с отцом. Если проявляется болезнь Тея-Сакса, причины нарушения связываются с мутациями гена НЕХА.

Вероятность возникновения БТС имеет следующую закономерность:

Возникновение амавротической идиотии связано с переизбытком ганглиозидов – соединений, контролирующих функционирование ЦНС. В здоровом организме это вещество синтезируется регулярно, затем расщепляется.

При болезни Тея-Сакса ганглиозиды производятся в повышенных количествах, и не выводятся из нервной ткани. Связано это с нехваткой фермента, необходимого для их распада (гексозаминидазы А). Последствиями его дефицита становятся постоянное накапливание ганглиозидов, сбои в работе нервной системы и негативные необратимые процессы.

Симптоматика амавротической идиотии

Если у ребенка имеется болезнь Тея-Сакса, признаки нарушения появляются по мере взросления. Некоторое время после рождения малыш мало чем отличается от здоровых детей, а первые симптомы формируются не ранее полугода.

До наступления 6 месяцев развитие грудничка проходит с нормальными показателями. В течение этого срока в организме накапливаются ганглиозиды, приводящие к ухудшению реакций, возникновению апатии. Далее проявляется негативная симптоматика синдрома Тея-Сакса:

Возраст пациента

Симптомы амавротической идиотии

В 6 месяцев

Утрата связи с окружающим миром, родителями, отсутствие фокусировки взгляда на ярких игрушках, ухудшение зрения (на начальном этапе болезни ребенок может проявлять реакцию только на интенсивные звуки).

К 10 месяцам

Понижение активности, нарушение двигательных функций, неспособность к сидению, ползанию, переворачиванию, ухудшение слуха.

После года

Быстрое прогрессирование патологии, отсталость умственного развития, отсутствие полноценного зрительного и слухового восприятия, снижение активности мышц, затруднение дыхания.

Для заболевания типичны аномальная мозговая активность, припадки, вызывающие конвульсии, падения, сильные сокращения мышц рук или ног, состояния транса. Нарушение опасно сокращением жизненного срока – дети с синдромом Тея Сакса часто живут не более 5 лет.

Поздняя симптоматика

Поздняя форма болезни Тея-Сакса (ювенильная разновидность амавротической идиотии) проявляется после достижения 2-5 лет. Эта разновидность отклонения отличается более медленным прогрессированием.

Начальными симптомами амавротической идиотии становятся состояния, не вызывающие у окружающих серьезных опасений – частая изменчивость настроения, неуклюжесть в движениях.

Далее к ним присоединяются судорожные подергивания, слабость мускулатуры, нарушение мышечных способностей, нечленораздельность речи.

Итогом болезни часто становятся инвалидность и летальный исход, наступающие к 15-16 годам.

Хроническая форма амавротической идиотии

При наличии хронизированной болезни Тея-Сакса клиническая картина развивается в 20-30 лет. Такое нарушение протекает в облегченном варианте, и не вызывает гибели больного.

У пациента сохраняются невнятность словесных высказываний, резкие перепады настроения, неуклюжие движения.

Присутствуют психические отклонения различной степени выраженности, низкий уровень интеллекта, ослабление мышц, периодические приступы.

Нередко лица, у которых синдром Тея-Сакса проявился поздно, не могут передвигаться самостоятельно. Оставаясь прикованными к инвалидному креслу, они могут вести образ жизни, максимально приближенный к полноценному (в случае успешного проведения медикаментозной терапии).

Диагностика заболевания

- Возможности современной медицины позволяют выявлять болезнь Тея-Сакса уже в период внутриутробного формирования плода.

- Младенцев, имеющих шансы на развитие амавротической идиотии, обследуют с применением современных диагностических методов. Проводятся различные виды исследований:

- скрининг – тестовый анализ, подтверждающий или опровергающий выработку в организме гексазаминидазы А;

- нейронный микроанализ, обнаруживающий переизбыток ганглиозидов в нервных клетках.

Если имеются подозрения на болезнь Тея Сакса, назначается офтальмологический осмотр. Первые признаки нарушения обнаруживаются в области глазного дна, и принимают форму вишнево-красных пятен (их появление вызывается скоплением ганглиозидов в клетках сетчатки).

Дифференциальная диагностика БТС проводится с другими редкими заболевания, имеющими наследственный механизм передачи – болезнью Сандхоффа, синдромом Ли, амиотрофическим боковым склерозом. Все эти нарушения порождают схожую негативную симптоматику, и нелегко поддаются лечению.

Лечится ли болезнь Тея-Сакса

Амавротическую идиотию относят к группе неизлечимых заболеваний. Если подтвердилась болезнь Тея-Сакса, лечение будет основываться на применении препаратов, сокращающих имеющиеся симптомы. В выборе лекарственных средств специалисты руководствуются особенностями клинической картины.

Основными задачами врачей, занимающихся лечением амавротической идиотии, становятся продление жизни пациента и повышение ее качества. Родителям придется приложить немало усилий, чтобы сделать непродолжительные годы больного малыша более радостными и светлыми.

При возникновении сопутствующих инфекционных заболеваний назначаются соответствующие антибиотики или противовирусные средства. Если происходит исчезновение глотательного рефлекса, больному требуется питание через зонд. Терапия противоэпилептическими лекарствами часто не обеспечивает положительных изменений.

В научных кругах постоянно ведутся поиски действенных способов лечения синдрома Тея-Сакса. Специалисты изучают возможности самых современных методик. Анализируются ферментозаместительная, генная, субстратредуцирующая терапия.

Процедура введения нового генетического материала в клетки больного человека пока не обеспечила ожидаемых результатов. Самым многообещающим признан метод субстратредуцирующей терапии. Такой способ лечения включает в себя использование фермента сиалидазы, стимулирующего катаболизм GM2 ганглиозидов.

Прогноз и профилактика

Если амавротическая идиотия протекает в раннем детском возрасте или у подростка, прогноз чаще всего неблагоприятен. На этом этапе жизни заболевание в основном провоцирует гибель пациента. Надежда на выживаемость имеется у лиц с поздней разновидностью нарушения, при котором симптоматика развивается замедленными темпами.

Чтобы предупредить развитие синдрома Тея-Сакса у ребенка, перед зачатием рекомендуется проходить обследование, направленное на выявление дефектной генетики.

При проведении диагностики также учитывается возможность передачи аномалии от членов семей будущих родителей, включая дальних родственников. Если подтвердилась подверженность БТС, решение о предстоящей беременности принимается самостоятельно.

При этом потенциальные отец с матерью подробно информируются о возможных рисках и осложнениях заболевания.

Чтобы исключить болезнь Тея-Сакса, в некоторых еврейских сообществах принимаются крайние меры. Создан специальный Комитет предупреждения генетических нарушений, проводящий анонимные скрининговые исследования. Парам, у которых выявлено носительство амавротической идиотии, создание семьи не рекомендуется.

Comments

(0 Comments)