Кровопотеря

Как восстановить состав крови

Восстановление состава крови после большой её потери может занимать несколько месяцев. Однако весь процесс ускоряется, если принимать для восстановления железо. Подбирать его следует по совету врача. Кроме того, хорошую помощь для всасывания железа в кровь оказывают янтарная и аскорбиновая кислоты.

Как восстановить тромбоциты в крови

Для восстановления уровня содержания тромбоцитов в крови рекомендуется включать в ежедневный питательный рацион продуктов с высоким содержанием витаминов А, В и С. К таким относятся болгарский перец, петрушка, рябина черноплодная, сельдерей, гречневая крупа. Полезны также брусничные листья и виноград, особенно молодые побеги.

Некоторые лекарственные средства способны поднять уровень содержания в крови тромбоцитов. К таким относятся Содекор, в состав которого входят разные травы и Деринат, выведенный из нуклеиновой кислоты лосося. Такой же эффект даёт применение препаратов на гормональной основе. Это Дексаметазон и Преднизолон. В целях проведения терапии применяются такие средства, как фолиевая кислота, панавир.

Как восстановить сахар в крови

Хорошим способом восстановления сахара в крови является употребление в пищу ягод черники. Для приготовления отвара нужно взять 10 граммов листьев растения, предварительно высушенных и измельчённых, залить литром кипятка и кипятить пять минут. Пить надо по половине стакана за четверть часа до еды.

Для приготовления ягод применяется заливка 25 граммов ягод литром воды с кипячением на протяжении четверти часа. Пить надо три раза в сутки за четверть часа до еды. Курс лечения занимает полгода. Это народное средство не даёт побочных эффектов после применения, в отличие от медикаментов традиционной медицины. Народных средств восстановления уровня сахара в крови существует множество, но этот самый эффективный.

Как восстановить лейкоциты в крови

Восстановление уровня содержания лейкоцитов в крови происходит при соблюдении определённой диеты. Особенно рекомендуется для этого употреблять в пищу зелень, а также творог, кефир, морепродукты. Хорошо подойдут постные виды мяса и рис. Среди овощей полезнее всего сок свеклы. Надо ограничить употребление жирного мяса и печени.

Как восстановить холестерин в крови

Применение средств традиционной медицины для восстановления уровня холестерина в крови показано в тех случаях, когда превышение его значительное. Во всех иных ситуациях рекомендуется активный образ жизни, также следует не злоупотреблять спиртным и не курить. При этом режим сна должен быть таким, чтобы обеспечивать достаточный отдых для организма.

Как восстановить гемоглобин в крови

Для быстрого восстановления гемоглобина в крови пациента следует установить диету, обеспечивающую поступление в организм железа и белка в достаточных количествах. Нужно есть мясо, особенно говядину. Рекомендуется пить соки и есть фрукты, в частности яблоки, гранаты, грецкие орехи. Быстрому восстановлению гемоглобина в крови способствует употребление кагора, разумеется, в разумных количествах. Для насыщения крови кислородом рекомендуется больше гулять. Если требуется специализированная помощь в решении вопроса, её можно получить у врача соответствующего профиля.

http://kpovb.ru

Опасности и осложнения

- развивается гипоксия тканей, особенно страдает мозг и сердечная мышца;

- возможно развитие органических изменений в нервной системе, психических расстройств;

- нарушаются обменные процессы, развивается ацидоз тканей (закисление) за счет накопления недоокисленных продуктов;

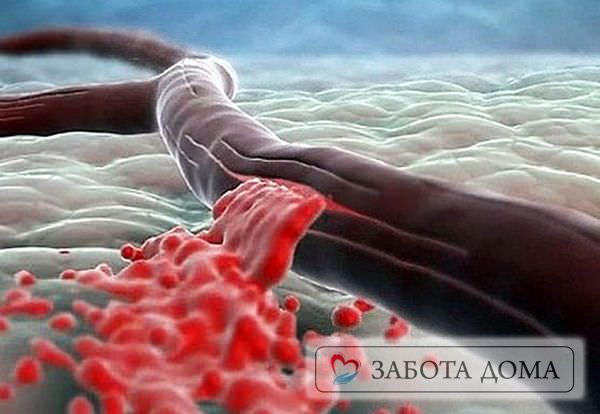

- в некоторых участках сосудистого русла происходит стаз (застой) крови и образование тромбов;

- страдают функции органов, например, из-за ишемии в кишечнике впоследствии может развиться бактериальная инфекция и даже сепсис;

- нарушается функция почек;

- развивается постгеморрагическая анемия из-за дефицита эритроцитов;

- возможно осложнение в виде диссеминированного внутрисосудистого свертывания.

Кровопотеря самая важная ткань организма человека

Судите сами: человек сохраняет жизнеспособность, утратив две трети желудка, 80% массы печени, 75% массы почек, легкое. А вот потеря 35% крови, что составляет всего 4% жидкости в организме, несет смертельную опасность. Поэтому вне зависимости от степени кровопотери, борьба с утратой крови – очень важна, как и устранение последствий кровопотери.

В норме количество крови в организме человека составляет от 6 до 8% массы тела, или 65–80 мл на килограмм. Эта ткань состоит из плазмы (жидкая часть), а также взвешенных в ней форменных элементов: эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов. Форменные элементы составляют около 40–45% объема крови, причем основную часть приходится на долю эритроцитов. Соотношение объемов форменных элементов и плазмы называется гематокритом. Часть крови циркулирует в кровеносной системе, а часть – депонируется в сосудах и тканях.

Степени кровопотери: немного о классификации

Кровопотеря – часто встречающийся вид патологии, который преследует человечество на протяжении всей его истории. Причиной кровопотери в подавляющем большинстве случаев является кровотечение вследствие ранения сосудов или их изменения, вызванные различными заболеваниями. Кровопотеря, в зависимости от причины, может быть наружной или внутренней, острой или хронической.

Опасность кровопотери, в основном, заключается в уменьшении объема циркулирующей крови. Вследствие этого уменьшается приток крови к сердцу и снижается минутный объем кровотока, а это приводит к кислородному голоданию (гипоксии) всех органов и тканей организма. Чем дольше продолжается кровотечение, тем более опасными становятся изменения в органах – сердце, почках, печени и т.д. И если не принимать мер к восполнению кровопотери, изменения могут стать необратимыми, что приведет к гибели.

зависимости от количества утраченной крови, различают три степени кровопотери.

| Кровопотеря: сколько крови? |

|---|

|

легкая – потеря до 20% крови, гематокрит более 30% |

|

средняя – потеря 20–30% крови, гематокрит – 25–30% |

|

тяжелая – потеря более 30% крови, гематокрит – менее 25% |

Степени кровопотери как их определяют

Нужно отметить, что точное определение объема утраченной крови – довольно сложная задача, и даже лабораторная диагностика не дает точных результатов. Поэтому для определения степени кровопотери используют так называемый шоковый индекс Альговера. Этот индекс представляет собой результат деления частоты пульса на величину систолического давления. Результат от 0,5 до 1 соответствует легкой кровопотере, от 1 до 1,5 – средней, а от 1,5 до 2 – тяжелой.

Кроме того, можно ориентироваться по цвету конъюнктивы, отведя нижнее веко. Если конъюнктива светло–розовая, то кровопотеря легкая. При средней степени конъюнктива становится бледно–оранжевый, а при тяжелой – серый.

Определение степени кровопотери важно потому, что в зависимости от нее выбирается комплекс лечебных мероприятий. Например, при незначительной утрате крови (до 10%) организм, благодаря компенсаторным реакциям, справляется с проблемой самостоятельно, а при тяжелой кровопотере требуется восполнение и утраченной плазмы, и эритроцитов

Степени кровопотери и анемия – причина и следствие

Независимо от причины и степени кровопотери, ей неизбежно сопутствует анемия – снижение содержания гемоглобина к крови (напомним, что именно благодаря этому железосодержащему белку, возможен перенос кислорода к тканям). Именно поэтому после того, как кровотечение остановлено, главной задачей организма становится восполнение нормального количества гемоглобина, необходимого для полноценного обеспечения транспорта кислорода ко всем органам и клеткам. Но гемоглобин присутствует в организме не сам по себе, а в составе эритроцитов.

Между тем, при кровопотере не только количественный, но и качественный состав эритроцитов нарушается. Дело в том, что, стараясь как можно быстрее восстановить число эритроцитов, наш организм включает всевозможные компенсаторные механизмы, из–за чего возможно производство костным мозгом незрелых эритроцитов с низким содержанием гемоглобина. Вот почему среди причин анемии кровопотеря стоит на первом месте!

Кстати, хотя при слове «кровопотеря» большинство из нас представляет рану на коже, куда более частой причиной анемии становятся хронические кровопотери различной локализации. Такие, например, как желудочно–кишечные кровотечения, вызванные эрозивно–язвенными поражениями, опухолями, кровоточащим геморроем, язвенным колитом и т.п. Или носовые кровотечения из–за наследственных и других геморрагических диатезов, а также почечные, легочные, маточные кровотечения.

Анемии, возникшие в результате кровопотери, являются железодефицитными. Биологическую роль железа в организме вообще трудно переоценить: оно участвует в окислительно–восстановительных процессах, снабжении органов и тканей кислородом, механизмах иммунитета и т.д. Особая роль отводится железу в механизмах кроветворения, так как именно благодаря присутствию железа в гемоглобине осуществляется транспорт кислорода в организме. А еще в «производстве крови» исключительно важны и другие микроэлементы, в частности, медь и марганец. Все они, конечно, поступают в организм с продуктами питания, но зачастую в недостаточном количестве. И тогда на помощь приходят медицинские препараты.

Кровопотеря азы проблемы

Известно, что при потере 10-15% объема циркулирующей крови организм взрослого здорового человека справляется с данной проблемой без вмешательства медиков – за счет собственных компенсаторных механизмов. Дети и старики более чувствительны, им требуются помощь даже при относительно низком уровне кровопотери в 5-10%.

Кровопотеря, особенно острая кровопотеря, вызывает резкое уменьшение объема циркулирующей крови. При этом теряется не только плазма, но также эритроциты, лейкоциты, тромбоциты и пр. Поскольку главная задача крови – обеспечение органов и тканей кислородом, в результате кровопотери ухудшается деятельность сердца и жизненно важных органов (мозг, печень, почки), нарушаются обменные процессы, а состояние пострадавшего становится угрожающим.

Поэтому первейшей задачей медицины является остановка кровотечения и восполнение кровопотери. Последняя в первую очередь подразумевает восстановление утерянного объема циркулирующей крови до уровня, обеспечивающего нормальный сердечный выброс – поддержание внутрисосудистого объема крови является жизненно важным условием, позволяющим организму адаптироваться к массивной кровопотере. Кроме того, необходимо восстановить кислородно-транспортную функцию крови, ее способность к тромбообразованию, и другие необходимые свойства.

Восполнение кровопотери: увеличение объема и кислородной емкости крови

На протяжении нескольких десятилетий основным методом экстренного восполнения кровопотери считалось переливание донорской крови. Этот метод вовсе не так безопасен, как считалось. С донорской кровью и ее препаратами возможно заражение серьезными инфекционными заболеваниями (вирусные гепатиты B и С, СПИД).

Поэтому в настоящее время цельную кровь для переливания, как правило, не используют. Сразу после забора крови у донора, ее разделяют на плазму и эритроциты. Плазму замораживают, а эритроциты сохраняют с помощью консервантов и стабилизаторов, и лишь потом применяют. Однако, в случаях непосредственной угрозы жизни больного, несмотря на потенциальный риск инфекций, ему может быть перелита и цельная кровь.

Еще шире в практике экстренного восполнения кровопотери является инфузия (вливание) кровезамещающих растворов. В отличие от донорской крови, введение кровезаменителей не требует потери времени на определение группы крови и резус-фактора, их можно вводить немедленно, при этом снижается риск заражения инфекциями. Однако кровезаменители, успешно решая задачу восстановления объема циркулирующей крови, однако не обеспечивают транспорта кислорода. Это «под силу» только эритроцитам.

Для повышения кислородной емкости крови, возникает необходимость второго этапа лечения – переливания донорской эритроцитарной массы. Однако известно, что консервированные эритроциты лишь на 50% способны переносить кислород, а полностью свои функции восстанавливают только после суток циркуляции. Кроме того, 30% введенных эритроцитов почти сразу после вливания депонируются и не участвуют в циркуляции крови.

Поэтому при лечении последствий кровопотери крайне важно заставить организм производить в достаточном количестве собственные полноценные эритроциты. Именно эту задачу решают, прибегая к отложенным мерам восполнения кровопотери

Из-за утраты с эритроцитами гемоглобина, содержащего железо, кровопотери всегда вызывают железодефицитную анемию. Последствия этой напасти хорошо известны, поэтому она подлежит обязательному лечению, непременным условием которого является прием железосодержащих препаратов.

Железо является основным компонентом – переносчиком кислорода в составе эритроцитов. Кроме того, этот элемент участвует во множестве окислительно-восстановительных реакций организма, обеспечивая жизнедеятельность клеток. Медь участвует в созревании ретикулоцитов – непосредственных предшественников эритроцитов. При ее дефиците продолжительность жизни эритроцитов значительно уменьшается. Опуская подробности сложных биохимических преобразований, отметим, что медь необходима и для эффективной утилизации железа. Марганец также является незаменимым микроэлементом для кроветворения. Он также участвует в синтезе гемоглобина. Железо в сочетании с марганцем благотворно действует на организм, увеличивая концентрацию сывороточного ферритина. Медь и марганец предохраняют молодые эритроциты от повреждения их свободными радикалами.

Патологическая анатомия

Патологоанатомические изменения зависят от быстроты и величины потери крови. При рецидивирующих сравнительно небольших кровотечениях (напр., из матки при геморрагической метропатии, из геморроидальных узлов и др.) возникают изменения, свойственные постгеморрагической анемии (см. Анемия). Эти изменения заключаются в нарастающей дистрофии паренхиматозных органов, повышенной регенерации красного костного мозга, вытеснении кроветворными элементами жирного костного мозга трубчатых костей. Характерна белково-жировая дистрофия гепатоцитов и жировая дистрофия миоцитов сердца; при этом желтоватые очаги дистрофии миокарда, чередующиеся с менее измененными участками, создают своеобразную полосатость, напоминающую расцветку тигровой шкуры (так наз. тигровое сердце). В клетках извитых канальцев почек наблюдается пролиферация ядер без деления цитоплазмы с образованием многоядерных симпластов, свойственных гипоксическим состояниям различной этиологии.

Патологоанатомически могут обнаруживаться повреждения различных крупных артериальных и венозных сосудов, варикозных вен пищевода, аррозии сосудов стенок туберкулезной каверны легкого, язвы желудка и т. п., а также кровоизлияния в тканях в зоне поврежденного сосуда и массы излившейся крови при внутренних кровотечениях. При желудочном кровотечении по мере продвижения по кишечнику кровь подвергается перевариванию, превращаясь в дегтеобразную массу в толстой кишке. Кровь в сосудах трупа в плевральной и брюшной полостях свертывается частично или остается жидкой в связи с распадом фибриногена. При легочном кровотечении легкие вследствие гемаспирации в альвеолярные ходы приобретают своеобразный мраморный вид из-за чередования светлых (воздушных) и красных (заполненных кровью) участков паренхимы.

Макроскопически можно отмстить неравномерность кровенаполнения органов: наряду с малокровием кожных покровов, мышц, почек наблюдается полнокровие кишечника, легких, головного мозга. Селезенка обычно несколько увеличена в размерах, дряблая, полнокровная, с обильным соскобом с поверхности разреза. Нарушение проницаемости капилляров и изменения в свертывающей системе крови приводят к распространенным петехиальным кровоизлияниям под серозными оболочками, в слизистых оболочках жел.-киш. тракта, под эндокардом левого желудочка (пятна Минакова).

Микроскопически обнаруживаются распространенные расстройства кровообращения в системе микроциркуляции внутренних органов. С одной стороны, наблюдаются явления диссеминированной внутрисосудистой коагуляции: агрегация эритроцитов (см.), образование фибриновых и эритроцитарных тромбов (см. Тромб) в артериолах и капиллярах, что резко сокращает количество функционирующих капилляров: с другой стороны, отмечается резкое очаговое расширение капилляров с образованием эритроцитарных стазов (см.) и усиление кровотока с очаговым полнокровием венозных коллекторов . Электронно-микроскопически отмечается набухание цитоплазмы эндотелиальных клеток, просветление матрикса митохондрий, уменьшение количества микропиноцитозных везикул, расширение межклеточных стыков, что свидетельствует о нарушении транспорта веществ через цитоплазму и о повышенной проницаемости капиллярной стенки. Изменения в эндотелиальной оболочке сопровождаются образованием у ее внутренней поверхности конгломератов из тромбоцитов, лежащих в основе тромбоза. Изменения клеток паренхиматозных органов соответствуют таковым при ишемии (см.) и представлены различными видами дистрофий (см. Дистрофия клеток и тканей). Ишемические изменения паренхиматозных клеток внутренних органов возникают раньше всего в почках и печени.

Прогноз

Прогноз напрямую зависит от степени и стадии геморрагического шока, на что влияют следующие факторы:

- Объем кровопотери и вид кровотечения;

- Быстрота его развития;

- Возраст пациента;

- Наличие сопутствующих заболеваний;

- Своевременность оказания помощи на разных этапах.

Снижение ОЦК менее чем на четверть у здоровых людей обычно не сопровождается шоком и при должном лечении опасности не представляет.

Более тяжелые формы требуют квалифицированной медицинской помощи, а иногда и проведения реанимационных мероприятий. Постепенно развивающаяся кровопотеря даже при большой нехватке ОЦК (в пределах 70%) при использовании современных методов лечения имеет благоприятный прогноз. Стремительное же снижение ОЦК более чем на 60% или потеря более 3,5 литров крови обычно приводит к летальным исходам.

Клиническая картина

Клинические проявления К. не всегда соответствуют количеству потерянной крови. При медленном истечении крови даже ее значительная потеря может не иметь ясно выраженных как объективных, так и субъективных симптомов. Объективные симптомы значительной К.: бледная, влажная с сероватым оттенком кожа, бледные слизистые оболочки, осунувшееся лицо, запавшие глаза, частый и слабый пульс, снижение артериального и венозного давления, учащенное дыхание, в очень тяжелых случаях периодическое, типа Чейна—Стокса (см. Чейна-Стокса дыхание); субъективные симптомы: головокружение, слабость, потемнение в глазах, сухость во рту, сильная жажда, тошнота.

К. бывает острой и хронической, различной степени тяжести, компенсированной и некомпенсированной. Большое значение для исхода и лечения имеют количество потерянной крови, скорость и продолжительность ее истечения. Так, у молодых здоровых людей потеря 1,5 — 2 л крови при медленном истечении может протекать без клинически выраженных симптомов. Важную роль играет предшествующее состояние: переутомление, переохлаждение или перегревание, травма, шок, сопутствующие болезни и т. д., а также пол и возраст (женщины более выносливы к К., чем мужчины; очень чувствительны к К. новорожденные, грудные дети и пожилые люди).

Ориентировочно классифицировать тяжесть К. можно по уменьшению ОЦК. Умеренная степень — потеря менее 30% ОЦК, массивная — больше 30%, смертельная — больше 60%.

Оценка степени кровопотери и методы ее определения — см. Кровотечение.

Однако тяжесть состояния больного определяется в первую очередь по клин, картине.

Классификация кровопотери

Если различать кровотечения по анатомической локализации, то они делятся на следующие виды (классификация):

- возникает при повреждении артерии. Наиболее опасное из всех кровотечений, так как смерть может наступить через несколько минут. Говорить об артериальном повреждении будет ярко-красная бьющаяся струей кровь, при этом наблюдается выраженная пульсация. Если нажать на место повреждения, то кровотечение прекращается, кровопотеря останавливается.

- Венозное кровотечение происходит медленно, кровь имеет бордовый цвет. При нажатии на центр кровотечения кровь не остановится. При повреждении венозных сосудов (особенно в области шеи) смерть возможна после эмболии, при попадании воздуха в вену. При этом образуется воздушная пробка, которая вызывает рефлекторную остановку сердечной мышцы и паралич дыхательного центра.

- . Наблюдается по всей поверхности раны, цвет крови — нечто среднее между венозным и артериальным кровотечением. Остановить его достаточно просто, если не имеется заболеваний, связанных с плохой свертываемостью крови (гемофилия, болезнь печени, сепсис).

- наступает в момент сильной травмы, когда происходит разрыв или повреждение внутренних органов (печень, почки, селезенка, легкие и т.д.), при этом нарушается целостность всех вен и артерий. Состояние чаще всего несовместимо с жизнью.

Оценка объема кровопотери играет значительную роль в выборе тактики лечения. Грамотным врачом рассчитывается специальная формула (Нельсона) кровопотери, но лучше оставить все медицинские расчеты специалистам. Для обычного человека легче всего степени кровопотери определить по следующим показателям:

- Легкая степень — объем потери крови составляет не более 1 литра (это 10-20% ОЦК).

- Средняя степень тяжести — при этом человек теряет до 1,5 литра крови (20-30%ОЦК).

- Тяжелая степень — потеря крови составляет 2 литра (40% ОЦК).

- Массивная кровопотеря, наиболее опасная, — человек теряет больше 2 литров крови (более 40% ОЦК).

Если определение кровопотери выше указанных норм, она именуется сверхмассивной. При этом уровень ОЦК выше 50%, такое состояние несовместимо с жизнью. Даже экстренные меры по восполнению объема крови при такой оценке кровопотери приводят к необратимым последствиям гемостаза.

Причины кровопотерь следующие:

- Травматические кровотечения образуются при механическом повреждении стенки сосуда. Это открытые и закрытые травмы, обморожения, ожоги или хирургические манипуляции. К таким кровотечениям относятся аневризмы, или наблюдаемые при варикозном расширении вен.

- Эрозивные кровотечения. Образуются из-за нарушения сосудистой стенки гнойниками, некрозом или прорастанием и распадом опухоли.

- Диапедезные кровотечения происходят при авитаминозе, токсических поражениях, сепсисе, геморрагическом диатезе, уремии и др.

- Острые гастродуоденальные кровотечения, внутриполостное кровотечение.

Кровопотеря может диагностироваться по следующим признакам:

- возникновение резкой общей слабости;

- человек хочет пить, горло пересыхает;

- возникает головокружение;

- перед глазами появляются мушки;

- при попытке подняться с кровати может возникнуть обморочное состояние;

- тошнота, позывы к рвоте;

- человек бледнеет, кожа покрывается влажным потом;

- пульс слабый, дыхание частое.

Данные симптомы могут быть слабо или ярко выраженными в зависимости от степени кровопотери.

Видео Острая массивная кровопотеря

1) возраст больного – дети из-за несовершенства механизмов компенсаций, и пожилые люди, вследствие их истощения, переносят даже малую кровопотерю очень тяжело;

2) скорость кровопотери тем больше, чем мощнее кровотечение, тем быстрее истощаются механизмы компенсации, поэтому артериальные кровотечения относят к категории наиболее опасных- 3) место излияния крови — внутричерепные гематомы, гемоперикардиум, легочные кровотечения не дают большой кровопотери, но являются наиболее опасными из-за тяжелых функциональных нарушений- 4) состояние человека до кровотечения — анемические состояния, авитаминоз, хронические заболевания приводят к быстрой функциональной декомпенсации даже при малой кровопотере.

Кровеносная система составляет 0,6 массы тела, т.е. 4-6 л. Распределение ее в организме неравномерно. До 70% ОЦК содержится в венах, в артериях — до 15%, капилляры включают в себя до 12% крови и только 3% находится в камерах сердца. Отсюда венозная система обладает максимальной компенсаторной возможностью при кровопотере. Компенсаторную реакцию мы будем рассматривать у здорового до кровопотери человека.

Кровопотеря до 500 мл легко и немедленно компенсируется незначительным венозным спазмом, не вызывая функциональных расстройств (поэтому донорство абсолютно безопасно).

Виды кровотечения

В зависимости от вида кровотечения объемы кровопотери и меры помощи будут разными.

- Артериальное. Возникает в результате повреждения крупных сосудов. Струя пульсирующая – фонтан. Цвет ярко красный.

- Венозное. Струя вялая, течет медленно. В крови много углекислого газа, поэтому цвет у нее темно-красный.

- Капиллярное. Это наименее опасный вид кровотечения, так как капилляры находятся снаружи, и кровь часто останавливается сама.

- Внутриполостное. Очень опасный вид. Повреждаются кровеносные сосуды внутренних органов. В этом случае кровь не выходит наружу, а накапливается в полостях организма. Главная опасность состоит в том, что визуально она не диагностируется, процесс протекает скрытно от человека, а симптомы появляются не сразу. И сколько человек потерял крови, определить в данной ситуации сложно.

Каждый из этих видов кровотечений может привести к летальному исходу, если вовремя не принять меры и не начать лечение.

Что такое кровопотеря лучше всего знают в хирургии и акушерстве, поскольку они наиболее часто встречаются с подобной проблемой, которая осложняется тем, что единой тактики в лечении этих состояний как не было, так и нет. Каждый больной требует индивидуального подбора оптимальных комбинаций лечебных средств, потому что гемотрансфузионная терапия основана на переливании компонентов крови донора, совместимых с кровью пациента.

Для определения степени кровопотери следует оперативно оценить перечисленные показатели, чтобы адекватно квалифицировать потерю и своевременно приступить к ее восполнению. Для этого врач, опираясь на общепризнанные критерии, предполагает тяжесть состояния больного на основании объективных данных:

- О малой кровопотере можно думать при незначительном снижении артериального давления и еле заметном учащение пульса. Правда, выдает некоторая бледность, но температура тела остается нормальной, ровно, как и ясность сознания;

- Средняя степень кровопотери характеризуется умеренным снижением АД и учащением пульса, больного пробивает холодный пот и, как при обмороках бледнеет кожа. В этой степени возможна кратковременная потеря сознания;

- Большая кровопотеря отличается довольно выраженными симптомами и характеризуется заметным падением АД (ниже 100 мм.рт. ст.) и учащением пульса (выше 120 уд/мин). Бледные (до цианоза) кожные покровы, учащенное дыхание, холодный липкий пот, расстройство зрения и помутненное сознание указывают на кровопотерю до 40% объема циркулирующей крови, который может доходить до 2 литров;

- Массивную кровопотерю распознать еще проще по ярким клиническим проявлениям: АД критическое (до 60 мм. рт. ст.), пульс частый, нитевидный, дыхательная функция нарушена до появления дыхания Чейн-Стокса, черты лица заострены, цианоз, сознание спутанное. В подобных случаях можно предположить потерю крови до 70% ОЦК;

- При смертельной потере крови (свыше 70%) наблюдаются все симптомы коматозного состояния с переходом в агонию. АД ниже 60 мм. рт. ст., с тенденцией к снижению до 0, пульс практически не прощупывается, состояние всех систем организма указывает на приближение смерти.

Каждый человек иногда сталкивается с такой проблемой, как кровопотеря. В незначительном объеме она не несет угрозы, но если допустимый предел превышен, нужно срочно предпринять соответствующие меры для устранения последствий травмы.

Важно: наиболее опасными являются артериальный и паренхиматозный (внутренний) типы. Также классификация подразумевает разделение на такие группы:

Также классификация подразумевает разделение на такие группы:

- Острая кровопотеря. Единоразовая потеря крови в значительном объеме.

- Хроническая. Незначительное кровотечение, часто скрытое, продолжающееся в течение долгого времени.

- Массивная. Потеря большого объема крови, падение артериального давления.

Выделяют отдельные виды, в зависимости от того, какая причина вызвала кровотечение:

- Травматическое — при повреждении тканей и сосудов.

- Патологическое — патологии кровеносной системы, внутренних органов, заболевания и опухоли.

Симптомы и диагностика острой кровопотери

Количество эритроцитов снижается ниже 3х10¹²/л, гематокрит – ниже 0,35. Однако перечисленные цифры лишь косвенно свидетельствуют о степени острой кровопотери, поскольку результаты анализов отражают реальный ход событий с некоторым «отставанием», то есть, при массивной кровопотере в первые часы анализы могут оставаться нормальными. Особенно часто это наблюдается у детей.

Учитывая вышесказанное, а также неспецифичность признаков острой кровопотери (особенно легкой или умеренной), необходимо уделять особое внимание внешним признакам. При наружном кровотечении установление факта потери крови не представляет затруднений

При внутреннем кровотечении учитывают косвенные признаки: кровохарканье при легочном кровотечении, рвоту «кофейной гущей» и/или мелену при патологии пищевода, желудка и кишечника, напряжение передней брюшной стенки и притупление при перкуссии в отлогих отделах живота при повреждении паренхиматозных органов и т. д.

Кровопотеря в судебно-медицинском отношении

В суд.-мед. практике обычно встречаются с последствиями острой К., к-рая служит основной причиной смерти при травмах, сопровождавшихся массивным наружным или внутренним кровотечением. В подобных случаях суд.-мед. экспертиза устанавливает наступление смерти от острой К., наличие и характер связи между повреждением и причиной смерти, а также (при необходимости) определяет количество излившейся крови. При осмотре трупа обнаруживается картина острого малокровия

Обращает внимание бледность кожных покровов, трупные пятна выражены слабо, внутренние органы и мышцы малокровны, бледны. Под эндокардом левого желудочка сердца наблюдаются характерные для смерти от К

кровоизлияния в виде тонких пятен и полосок, диагностическое значение которых впервые было установлено в 1902 г. П. А. Минаковым. Обычно пятна Минакова темно-красного цвета, хорошо контурированы, диам. 0,5 см и более. Чаще локализуются в области межжелудочковой перегородки, реже — на сосочковых мышцах у фиброзного кольца. Патогенез их окончательно не выяснен. П. А. Минаков связывал их образование со значительным увеличением отрицательного диастолического давления в полости левого желудочка при массивных потерях крови. Другие авторы объясняют их возникновение раздражением ц. н. с. под влиянием гипоксии. Пятна Минакова встречаются более чем в половине случаев при смерти от острой К., поэтому оценка их проводится в совокупности с другими изменениями. В случаях, когда смерть от К. наступает быстро вследствие острого кровотечения из крупных кровеносных сосудов (аорты, сонной артерии, бедренной артерии) или из сердца, морфол, картина острого малокровия не выражена, органы при этом имеют почти обычную окраску.

В суд.-мед. практике большое значение придается определению количества излившейся крови как при внутренних, так и при наружных кровотечениях. При ранении крупных кровеносных сосудов смертельный исход возможен при быстрой потере ок. 1 л крови, что связано не столько с общим обескровливанием, сколько с резким падением кровяного давления и анемизацией головного мозга. Определение количества излившейся при наружном кровотечении крови производится путем определения сухого остатка крови и последующего пересчета его на жидкую. Сухой остаток определяют либо сравнением веса одинаковых по площади участков пятна крови и предмета-носителя, либо путем извлечения крови из пятна щелочным р-ром. Пересчет сухого остатка на жидкую кровь производят исходя из того, что 1000 мл жидкой крови в среднем соответствует 211 г сухого остатка. Этот метод позволяет производить определение лишь с известной степенью точности.

При кровотечении учитывается и степень пропитывания поврежденных мягких тканей для решения вопроса о сроке жизни пострадавшего.

При экспертной оценке следует помнить о возможности кровотечения в результате нарушений в системе свертывания крови (проверяется путем сбора подробных анамнестических данных у родственников умершего).

Библиография: Авдеев М. И. Судебно-медицинская экспертиза трупа, М., 1976, библиогр.; Вагнер Е. А. и Тавровский В. М. Трансфузионная терапия при острой кровопотере, М., 1977, библиогр.; Вейль М. Г. и Шубин Г. Диагностика и лечение шока, пер. с англ., М., 1971, библиогр.; Кулагин В. К. Патологическая физиология травмы и шока, Л., 1978; Патологическая физиология экстремальных состояний, под ред. П. Д. Горизонтова и H. Н. Сиротинина, с. 160, М., 1973; Петров И. Р. и Васадзе Г. Ш. Необратимые изменения при шоке и кровопотере, Л., 1972, библиогр.; Соловьев Г. М. и Pадзивил Г. Г. Кровопотеря и регуляция кровообращения в хирургии, М., 1973, библиогр.; Progress in surgery, ed. by М. Allgower а. о., v. 14, Basel, 1975; San-dri tter W. a. L a s с h H. G. Pathologic aspects of schock, Meth. Achiev. exp. Path., v. 3, p. 86, 1967, bibliogr.

Comments

(0 Comments)