MED24INfO

Паренхима и ее функции

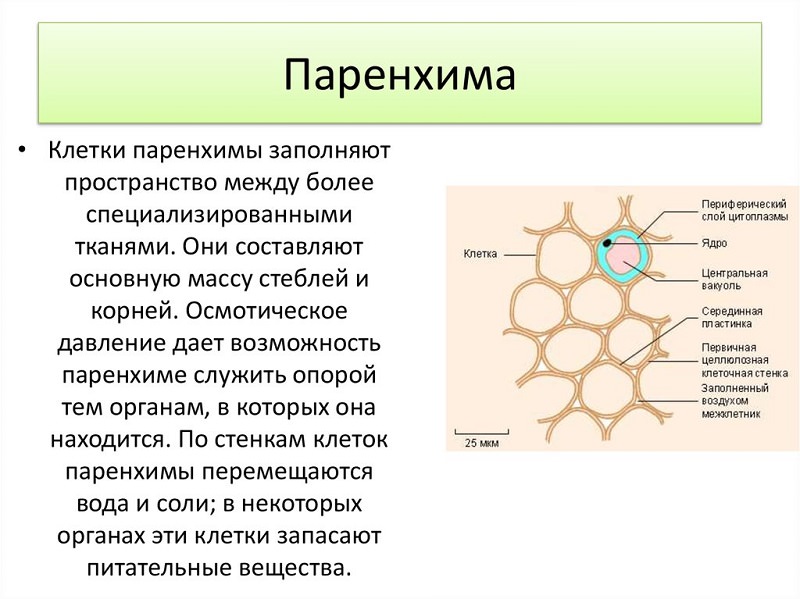

Если перевести с греческого, то паренхима – это масса, заполняющая пространство. Достаточно взять любое растение. В стеблях имеется плотная наружная оболочка, кора и рыхлая сердцевина, по которой поднимается вверх влага с питательными веществами, вниз опускается азот, углекислота и другие не нужные уже растению вещества.

Аналогичное строение, но более разнообразное, имеют внутренние железы человека. Строма – наружная плотная ткань, на всех органах состоит из одинаковых клеток. Находящаяся под ней паренхима выглядит на ее фоне рыхлой, и в каждом органе она имеет свои функции и значение. Только в селезенки кроветворные клетки паренхимы и стромы одинаковые. Железа фактически не имеет плотной защитной оболочки.

Паренхима — это совокупность клеточных элементов органа, осуществляющих его специфическую функцию

Паренхима — это совокупность клеточных элементов органа, осуществляющих его специфическую функцию

Что такое паренхима – это ткань, клетки которой выполняют основные функции органа – железы. Под микроскопом видно, что каждая клетка окружена мелкими капиллярами. Именно по ним поступают необходимые вещества на переработку, и по кровеносным сосудам уходят полезные для организма кислород, аминокислоты, минералы.

Клетки паренхимы в органах составляют различные части от общего объема органа. Наибольшее количество клеток в железах:

- селезенка;

- печень;

- почки;

- предстательная железа;

- яичники;

- легкие;

- поджелудочная железа.

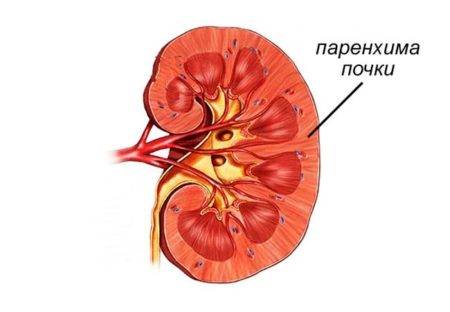

Паренхима почки

Паренхима почки

Эти органы в медицине называют паренхиматозными, поскольку в них большая часть тканей представлена паренхимой.

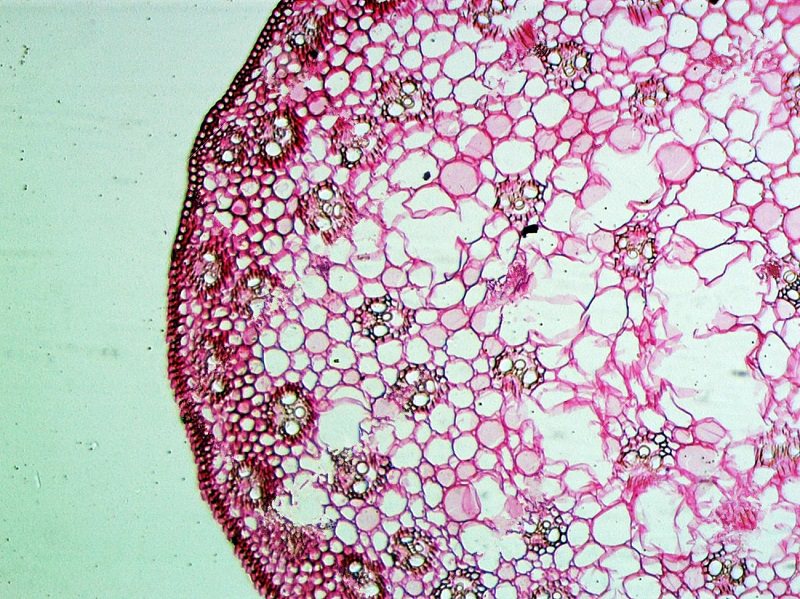

Если посмотреть при сильном увеличении на железистые органы, то будет видно, как от наружной стромы отходят внутрь трабекулы – плотные перемычки, делящие его на сектора – узлы. Пространство в узлах заполняет рыхлая ткань – паренхима.

Дать одинаковое описание клеткам паренхимы из разных органов нельзя. Она имеет общие характеристики:

- плотно связана со стромой;

- рыхлая;

- окружена большим количеством сосудов.

Стебель паренхимы под микроскопом с Рассеянными венами

Стебель паренхимы под микроскопом с Рассеянными венами

В селезенке она вырабатывает кровь, в легких насыщает ее кислородом, в почках забирает лимфу, соли и токсины, создает мочу. Она представляет различные виды ткани:

- эпителиальную;

- кроветворную;

- нервные клетки.

Эпителиальная полностью заполняет печень. В почках она находится слоем в 11 – 25 мм под оболочкой, заполняет пространство между клубочками, чашками.

Кроветворная паренхима представлена в селезенке, практически полностью из нее состоит орган. Из нервных клеток созданы узлы нервной системы.

Принципы строения паренхиматозных и полых органов

В начальный период закладки органов (3-4 неделя эмбриогенеза) они представлены скоплением относительно однородных клеток. В ходе развития органа происходит дифференцировка его клеток, установление специфичных межклеточных, межтканевых, сосудисто-нервных взаимоотношений. Это позволяет органам выполнять свои функции. Каждый из органов характеризуется спецификой конструкции. Специфичны не только межклеточные отношения и органные конструкции, но и характер кровоснабжения, иннервации. Все конструктивные и цитологические параметры починены необходимости оптимального функционирования органа.

Органы подразделяют на паренхиматозные и полые. Каждый орган имеет несколько тканей, несколько дифферонов

Важно вычленить те элементы органа, которые определяют его функции

Паренхиматозные органы

К паренхиматозным органам относятся такие органы, как печень, селезёнка, эндокринные и экзокринные железы, головной мозг и другие. В них выделяют капсулу, внутриорганную строму (соединительная ткань) и паренхиму. Следует отдельно рассматривать лежащие в соединительно-тканном окружении кровеносные и лимфатические сосуды. Основу органа составляет паренхима. Паренхима сформирована эпителиальной, нервной, миелоидной, лимфоидной или мышечной тканями. Например, в печени и почке это будут эпителиальные клетки, в органах нервной системы — нейроны. Паренхима является определяющим элементом, обеспечивающим основные специфические функции органа. В каждом органе паренхима формирует специализированные архитектонические (пространственные) конструкции. В печени это балки и дольки. В почке — нефроны, в селезёнке — фолликулы с центральной артерией и т. д.

Полые органы

Полые органы содержат полость, окруженную оболочками. Имеют в своём составе обычно не менее 3-4 оболочек. Среди них внутренняя оболочка (слизистая, интима и. т.д.) обеспечивает взаимодействия с внешней и внутренней средами (например, органы желудочно-кишечного тракта) или с внутренними средами (кровеносные сосуды). Кнаружи от внутренней оболочки в пищеварительном канале выделяют подслизистую основу, содержащую сосудистое и нервное сплетения, лимфоидные фолликулы. Она также обеспечивает механическую подвижность внутренней оболочки по отношению к наружным оболочкам. Наружная оболочка (адвентициальная, серозная) отделяет орган от окружающих структур, обособляет его, несет механическую функцию. Между внутренними и наружной в большинстве органов и органных структур есть мышечная оболочка (органы пищеварительного канала, артерии, матка, яйцевод, бронхи и др.).

Полость в органах может быть использована для диагностических (забор клеток в составе пунктатов, биопсий, аспиратов) и лечебных целей (введение лекарственных средств и др.)

Паренхиматозные органы это

У передней сомкнутой части этих складок имеется возвышение — подъязычный сосочек, caruncula sublingualis, на котором открываются выводные протоки подннжнсчелюстной и подъязычной слюнных желез. Слизистая оболочка полости рта, покрывающая альвеолярные отростки челюстей, носит название десны, gingiva. В полости рта располагается ряд важнейших органов, принимающих участие в начальных стадиях обработки пищи. К ним относятся слюнные железы, зубы, язык. Губы Верхняя и нижняя губа, labium superius cl labium inferius, представляют собой кожно-мышечные складки, основу которых составляют поперечно-полосатые мышцы окружности рта. Различают три части губ: кожную, переходную и слизистую. Кровоснабжение губ осуществляется за счет аа labialcs superior et inferior из a. facialis из a. carotis externa. Отток крови происходит по соименным венам в v. jugularis interna. Афферентная иннервация верхней губы осуществляется волокнами п. infraorbitalis et zygomaticus из п. maxillaris; нижней губы — п. buccalis et п. mentalis из п. alveolaris in ferior из п. mamlibularis ( ветки п. trigeminus). Эфферентная иннервация мимических мышц, расположенных в толще губ, обеспечивается гг zy gomatici, buccales cl matginalis mandibulae из n. facialis. Симпатическая иннервация обеспечивается волокнамиg. ceivicale superius truncussympathicus по ходу артерий, кровоснабжающих верхнюю и нижнюю губы. Парасимпа! ическая иннервация (губных слюнных желез): верхней губы — постганглионарные волокна OTg. pterygopalatinum (транзитом по п. zygoniaticus) из п. petrosus major (ветвь п. facialis)-, нижней губы — постганглионарные волокна от g. oticum (транзитом по п. buccalis из п. mandibularis) из п. petrosus minor из л. tympanicus (ветвь п. glossopharyngeus). Отток лимфы от губ осуществляется в nodi lymphatici submandibulares.

Щеки Щека — это мягкотканное образование, ограничивающее снаружи полость рта. Щеки, гак же как и губы, снаружи покрыты кожей. Со стороны полости рта щека выстлана многослойным плоским неороговевающим эпителием. Под кожей содержится прослойка жировой ткани и мимические мышцы. Между кожей и щечной мышцей лежит жировое тело щеки, corpus adiposum buccae (жировой комок Биша). Оно особенно хорошо развито у детей. Кровоснабжение шеки осуществляется за счет a. buccalis из а. maxi liar is; a. transversa Jaciei из a. temporalis superficial is; аа. labiales superior et inferior из a. facialis /’ветви a. carotis externa). Отток крови происходит no vv. facialis, temporalis superficialis et plexus venosus pterygoideus в u jugularis interna. Афферентная иннервация осуществляется n. buccalis из п. mandibu/aris (ветвь п. trigeminus). Эфферентная иннервация мимических мышц, расположенных в толще щеки, обеспечивается rr. buccales из п. facialis. Симпатическая иннервация обеспечивается волокнамиg. cervicale superius truncus sympathicus по ходу артерий, снабжающих кровью щеку. Парасимпатическая иннервация (щечных слюнных желез): постганглионарные волокна от g. odeum (транзитом по п. buccalis из п. mandibularis) из п. petrosus minor из п. tympanicus (ветвь п. glossopharyngeus). Отток лимфы от щеки осуществляется в nodi lymphatici submandibulares.

Сосуды малого легочного круга кровообращения. Общая характеристика. Закономерности их распределения в легких.IV Сосуды малого круга

истинные капилляры

- ветвление артерий подобно бронхиальному дереву;

- имеется количественное преобладание вен с несоответствием топографии артерий и бронхов;

- органоспецифичность микрососудов связана с формированием аэрогематического барьера в альвеолах,

- функциональный парадокс движения крови – по артериям протекает венозная кровь, по венам — артериальная.

Аорта и ее отделы. Ветви дуги аорты и ее грудного отдела (париетальные и висцеральные).)дуги аорты находятся плевральные мешки

- париетальные ветви: задние межреберные, медиастинальные, верхние диафрагмальные артерии;

- висцеральные ветви: коронарные (правая и левая), бронхиальные, трахеальные, пищеводные, перикардиальные артерии.

Париетальные и висцеральные (парные и непарные) ветви брюшной аорты. Особенности их ветвления и анастомозы.

- нижние диафрагмальные артерии с верхними надпочечниковыми ветвями (1-24) -с началом на уровне аортальной щели диафрагмы;

- поясничные артерии с дорсальными (спинными кожно-мышечными) и спинномозговыми ветвями.

- чревный ствол (trunkus coeliacus) — начало на уровне ХII грудного позвонка, разветвление (сосудистый треножник) — над верхним краем панкреас — в составе: общей печеночной, левой желудочной и селезеночной артерий;

- артерии чревного ствола разделяются на ветви: общая печеночная (a. hepatica communis) — на собственную печеночную с левой и правой печеночными, пузырной ветвями и правой желудочной артерией, гастродуоденальная — на правую желудочно-сальниковую и верхнюю панкреато-дуоденальную артерии; селезеночная (a. lienalis) — на левую желудочно-сальниковую и короткие желудочные артерии;

- верхняя брыжеечная артерия (a. mesenterica superior): начало — позади тела панкреас на уровне XII грудного, I поясничного позвонков; расположение — внутри брыжейки тонкой кишки; ветви — нижние панкреато-дуоденальные, тоще-, и подвздошнокишечные (15-20), илеоцекальная, правая ободочная и средняя ободочная артерии – все они соединяются между собой, образуя в брыжейке аркады (дугообразные анастомозы 1-го, 2-го, 3-го порядка);

- нижняя брыжеечная артерия (a. mesenterica inferior): начало — за брюшиной на уровне III-го поясничного позвонка, расположение — внутри брыжейки тонкой и толстой кишки; ветви: левая ободочная, сигмовидные, верхняя прямокишечная артерии соединяются между собой аркадами (внутрисистемными анастомозами) и между ветвями верхней брыжеечной артерии, образуя артериальный круг кишечника (Риоланову дугу) – межсистемный анастомоз между средней и левой ободочными артериями.

- средние надпочечниковые артерии;

- почечные артерии с нижними надпочечниковыми ветвями;

- яичковые (яичниковые) артерии, но правые могут иногда отходить и от почечной артерии, особенно к яичку.

селезенке артерии ветвятся по долям

47

Исследование и лечение паренхимы почек и печени

Обычный рентген не в состоянии показать на снимке изменения в паренхиме. Он только обозначает контур органа и плотные ткани скелета. При рентгеноскопии применяется контрастное вещество. Оно вводится в кровеносный сосуд непосредственно перед его вхождением в почку или выпивается пациентом и через определенное время, когда состав достигнет почки, делаются снимки и наблюдается динамика работы почек на экране.

Контрастное вещество не впитывается в кровь, отражает рентгеновские лучи. В результате на снимке четко видны размеры лоханок, чашечек, толщина паренхимы и отклонения в ее форме и размерах.

Недостаток рентгеноскопии в большой дозе облучения. В настоящее время ее применяют редко, поскольку имеются другие более безопасные методы диагностирования:

- УЗИ;

- КТ;

- МРТ.

МРТ – современные диагностические методики, значительно расширившие возможности врачей при выявлении различных заболеваний

МРТ – современные диагностические методики, значительно расширившие возможности врачей при выявлении различных заболеваний

При исследовании почек и печени фиксируется изменение эхогенности паренхимы, изменение плотности ткани, образование в ней лакун и опухолей. Поскольку эти изменения являются следствием, надо обследовать больного и определить причину патологии.

Изменения в паренхиме вызваны другими заболеваниями. В основном их провоцирует вирус. Больному назначают антибиотики, щадящую диету, снижение нагрузок или нахождение в покое в условиях стационара. В это время пациента исследуют, определяют локализацию воспаления, вирусной инфекции.

После уточнения диагноза, проводится лечение обнаруженного заболевания. Клетки паренхимы способны к регенерации, самовосстановлению. В большинстве случаев после устранения причины патологии, они восстанавливаются в нормальном объеме.

Злокачественные опухоли требуют немедленного хирургического вмешательства. Химиотерапию и при необходимости операцию проводят в онкологии.

Ткани печени восстанавливаются медленно, при интенсивной терапии. После устранения очага вирусного заболевания проводится длительная восстановительная терапия паренхимы печени. Она включает в себя диету, при которой исключаются острые продукты, специи, животный белок.

Одной из причин разрушения тканей является печеночный сосальщик. Он заражает организм, проникает в желчные протоки и пьет кровь, проделывая хода в тканях печени. Восстановительная антигельминтная терапия включает и препараты, укрепляющие иммунную систему, травы.

4 186

Рекомендуем ознакомиться

Неотложные состояния Подробнее » Что такое уретральный свищ

Неотложные состояния Подробнее » Что такое уретральный свищ

5 558

7

Рубрики

-

Воспаление почек

- Нефроптоз

- Пиелонефрит

- Лекарственные препараты

-

Мочевой пузырь

- Анализы мочи и крови

- Болезни мочевого пузыря

- Проблемы мочеиспускания

- Симптомы заболеваний

- Цистит

- Надпочечники

- Народные средства

- Неотложные состояния

Свежие записи

- Можно ли сдавать мочу во время месячных на анализы и как сделать это правильно

- Диета при воспалении почек — что можно и нельзя употреблять в пищу

- Диета при почечной колике — что можно и нельзя употреблять в пищу

- Компьютерная томография почек с использованием контрастного вещества. Особенности и нюансы

- Диета при мочекаменной болезни у женщин и мужчин

Comments

(0 Comments)